テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

ダイヤモンドよりレア!「世界三大希少石」とは

宝石といえばダイヤモンド、サファイヤ、ルビー、エメラルドといった「四大宝石」をイメージする人は多いでしょう。光に当たったときの輝き方(透明度や屈折率など)や色といった点によって宝石の価値は変化します。さらにこれに加えて希少性が価値に大きく影響します。天然のダイヤモンドはかなり希少で高額ですが、世の中にはダイヤモンドをしのぐほどレアな「世界三大希少石」と呼ばれるものもあります。

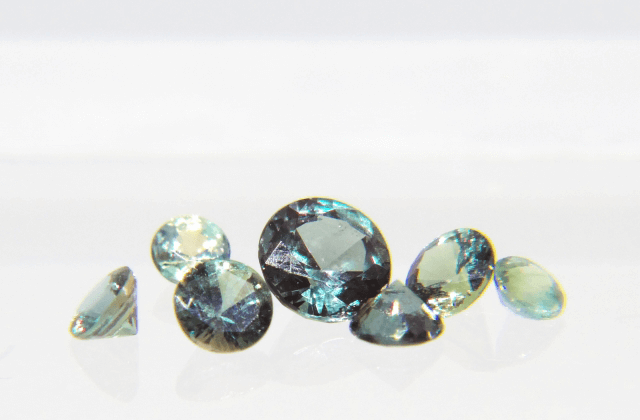

「パライバトルマリン」は、「トルマリン」と呼ばれる鉱物グループの一種で、1987年にブラジル・パライバ州の鉱山で発見されました。この土地の名前がネーミングの由来です。とはいえ発見された鉱山ではすぐに底を尽き、その後はブラジルの他地域やアフリカでわずかに産出されているようです。特徴的なのは、「ネオンブルー(ネオングリーン)」と呼ばれる鮮やかな青緑色です。これには高濃度の銅とマンガンが関連しています。

「アレキサンドライト」は、1830年頃にロシアのウラル山脈にあるエメラルド採掘鉱山で発見され、その珍しさからロシア皇帝アレクサンドル2世の誕生日に献上されています。これが名前の由来です。鉱物名としては「クリソベリル」ですが、「アレキサンドライト」はこのなかでも光によって色変わりする変種に限られます。太陽光の下では青緑色でエメラルドと同じ色ですが、白熱灯などの下では赤紫色に変化します。この変色がないと「アレキサンドライト」とは認められないことから、希少性が高くなっています。1987年にはブラジルで質のよい鉱山が見つかったようですが、近年では産出量が激減しているとのこと。

「パパラチアサファイア」は別名「サファイアの王」と呼ばれます。「パパラチア」の語源は発見された地であるスリランカのシンハラ語(サンスクリット語)で「蓮の花(の蕾)」という意味です。サファイアは鮮やかなブルーの宝石ですが、パパラチアサファイアは「ピンクとオレンジの配色が一定以上で不純物の少ないもの」とされています。このように認められる色の範囲が狭いことが、この宝石を希少にしている理由です。現在ではアフリカのマダガスカルで産出されるようです。ただし「ベリリウム拡散加熱処理」という特殊な熱処理で作り出されたものもあります。これは別の成分を加える処理であることから「パパラチアサファイア」とみなされない場合も多いようです。

つまり、宝石は想像を絶する強い圧力の中で気の遠くなるような長い時間をかけて作り出され、この一部がたまたま人間の目に触れたとき、宝石として見いだされるのです。このことが「硬く」「希少」であることの理由です。ただし現在では技術が発展して、宝石は人間の手で生成することも可能です。これらは天然のものとは区別され、比較的安価で販売されています。

また宝石は原石の状態から磨かれることで価値を高めます。光学機器メーカーCANONによると、宝石がキラキラしているのは「人類が長い時間をかけて宝石の性質を研究して、屈折や反射、分散などの効果がうまく重なり合い、より美しく見えるような形を精密に計算した結果」であり「宝石の研磨は光を操る高度技術」と示されています。つまり「宝石」を創出するのは、地球の地殻変動というスケールの大きな動きですが、これを磨く人間の細かな技術によってより美的価値が見出されます。

世界三大希少石とはどのようなものか

自然の宝石は基本的に希少なものなのですが、なかでも取り立てて「希少」とされるものもあります。特に「世界三大希少石」と言われるものは、はじめに示した「四大宝石」よりもレアです。この「世界三大希少石」とは一般的に、「パライバトルマリン」「アレキサンドライト」「パパラチアサファイア」の3つとされています。「パライバトルマリン」は、「トルマリン」と呼ばれる鉱物グループの一種で、1987年にブラジル・パライバ州の鉱山で発見されました。この土地の名前がネーミングの由来です。とはいえ発見された鉱山ではすぐに底を尽き、その後はブラジルの他地域やアフリカでわずかに産出されているようです。特徴的なのは、「ネオンブルー(ネオングリーン)」と呼ばれる鮮やかな青緑色です。これには高濃度の銅とマンガンが関連しています。

「アレキサンドライト」は、1830年頃にロシアのウラル山脈にあるエメラルド採掘鉱山で発見され、その珍しさからロシア皇帝アレクサンドル2世の誕生日に献上されています。これが名前の由来です。鉱物名としては「クリソベリル」ですが、「アレキサンドライト」はこのなかでも光によって色変わりする変種に限られます。太陽光の下では青緑色でエメラルドと同じ色ですが、白熱灯などの下では赤紫色に変化します。この変色がないと「アレキサンドライト」とは認められないことから、希少性が高くなっています。1987年にはブラジルで質のよい鉱山が見つかったようですが、近年では産出量が激減しているとのこと。

「パパラチアサファイア」は別名「サファイアの王」と呼ばれます。「パパラチア」の語源は発見された地であるスリランカのシンハラ語(サンスクリット語)で「蓮の花(の蕾)」という意味です。サファイアは鮮やかなブルーの宝石ですが、パパラチアサファイアは「ピンクとオレンジの配色が一定以上で不純物の少ないもの」とされています。このように認められる色の範囲が狭いことが、この宝石を希少にしている理由です。現在ではアフリカのマダガスカルで産出されるようです。ただし「ベリリウム拡散加熱処理」という特殊な熱処理で作り出されたものもあります。これは別の成分を加える処理であることから「パパラチアサファイア」とみなされない場合も多いようです。

宝石はなぜ「硬く」「希少」で「美しい」のか

「宝石」という言葉には科学的に明確な定義があるわけではありません。ただしこれらは「外見上の美しさ」「物理的な硬さ」「産出の希少性」の3点を兼ね備えているとは言えます。ではなぜ宝石は、「硬く」「希少」になるのでしょうか。これは生成のされ方に答えがあります。たとえば天然のダイヤモンドは、数億年から数十億年前に地中深く200kmほどのところで生成されます。その場所は千数百度といった高温、さらに5万から6万気圧の超高圧状態です。大阪市立科学館の資料によると「5万気圧とは1平方センチメートルの面積のところに約50トンの荷重をかけた時に発生する圧力と同じ」とのこと。こうして作られたダイヤモンドは後に火山活動によって地上に押し上げられます。ほかの宝石も多くは似た経過をたどります(真珠など生体鉱物を除く)。つまり、宝石は想像を絶する強い圧力の中で気の遠くなるような長い時間をかけて作り出され、この一部がたまたま人間の目に触れたとき、宝石として見いだされるのです。このことが「硬く」「希少」であることの理由です。ただし現在では技術が発展して、宝石は人間の手で生成することも可能です。これらは天然のものとは区別され、比較的安価で販売されています。

また宝石は原石の状態から磨かれることで価値を高めます。光学機器メーカーCANONによると、宝石がキラキラしているのは「人類が長い時間をかけて宝石の性質を研究して、屈折や反射、分散などの効果がうまく重なり合い、より美しく見えるような形を精密に計算した結果」であり「宝石の研磨は光を操る高度技術」と示されています。つまり「宝石」を創出するのは、地球の地殻変動というスケールの大きな動きですが、これを磨く人間の細かな技術によってより美的価値が見出されます。

<参考>

宝石│コトバンク

https://kotobank.jp/word/%E5%AE%9D%E7%9F%B3-132225

宝石はなぜきらきら光るの?|キヤノンサイエンスラボ・キッズ

https://global.canon/ja/technology/kids/mystery/m_01_16.html

カラーストーン|一般社団法人日本ジュエリー協会

https://jja.ne.jp/aboutjewellery/aboutjewellery_inner02.html

ダイヤモンドの作り方|月刊うちゅう2015年12月号(大阪市立科学館)

https://www.sci-museum.jp/wp-content/themes/scimuseum2021/pdf/study/universe/2015/12/201512_04-09.pdf

宝石│コトバンク

https://kotobank.jp/word/%E5%AE%9D%E7%9F%B3-132225

宝石はなぜきらきら光るの?|キヤノンサイエンスラボ・キッズ

https://global.canon/ja/technology/kids/mystery/m_01_16.html

カラーストーン|一般社団法人日本ジュエリー協会

https://jja.ne.jp/aboutjewellery/aboutjewellery_inner02.html

ダイヤモンドの作り方|月刊うちゅう2015年12月号(大阪市立科学館)

https://www.sci-museum.jp/wp-content/themes/scimuseum2021/pdf/study/universe/2015/12/201512_04-09.pdf

人気の講義ランキングTOP20

ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ

テンミニッツ・アカデミー編集部