年間162時間短縮?主婦を助ける「時短家電三種の神器」

かつて三種の神器と言えば、「白黒テレビ・洗濯機・冷蔵庫」「カラーテレビ ・クーラー・自動車」など、戦後日本の豊かさの象徴を示すものだった。それから数十年の時を経て、今「時短家電三種の神器」が注目を集めている。

現時点では誰にとっても「なくてはならない家電」のポジションを得られていないからだろう。だが、お金で時間を買いたいと思っている層、特に家事にかける時間をできるだけ減らしたいと思っている層には強い訴求力がある。「時短家電」の名の通り、家事にかかる時間を短くしてくれるからだ。

具体的に計算してみよう。家の大きさ、家族の人数などによって変わってくるが、共働きの夫婦に保育園児1人で2LDKに住んでいる3人家族を想定。週に2回15分かけて掃除機をかけ、毎日皿洗いに20分時間を取られ、1回20分で週に2回洗濯物干し&取り込みをしていたとすると、「時短家電三種の神器」により1カ月で掃除2時間、皿洗い9時間、洗濯2時間半の節約になる。1年間で見ると162時間もの時短になる。

まだまだ普及率はそれほど高くない。ロボット掃除機は4.7%(2014年4月。マイボイスコム調べ)食洗機は28.4%(2014年5月。インターネットコム調べ)、乾燥機付き洗濯機は34.6%(2014年9月。総務省統計局「消費実態調査」)。それぞれ市場に登場して10年以上が経っているものの、まだ3割に届くのがやっと。ロボット掃除機など20人に1人持っているかどうか、というレベルだ。

掃除(皿洗い、洗濯物干し)くらい自分の手でやるよという考えもあるだろう。決して安くはない家電だけに、欲しいとは思いつつ購入に至っていない人もいるだろう。だがどれも今後普及率が高まることは間違いない。人間の「楽したい欲」は尽きることがなく、全自動洗濯物たたみ機なるものまで開発されている。5年後、10年後には現在想像もつかないような時短家電が登場しているかもしれない。

昭和の「三種の神器」と何が違う?

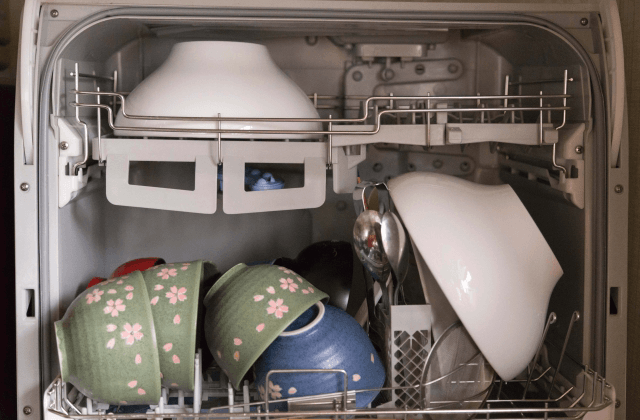

「時短家電三種の神器」とは、ロボット掃除機、食器洗い機(食洗機)、乾燥機付き洗濯機の3つ。日本経済が右肩上がりになっていく中、人々が汗水たらして働き手に入れようとしていた昭和の三種の神器とは違う。必ずしも皆が買いたい、持ちたいとめざす憧れの製品というわけではない。現時点では誰にとっても「なくてはならない家電」のポジションを得られていないからだろう。だが、お金で時間を買いたいと思っている層、特に家事にかける時間をできるだけ減らしたいと思っている層には強い訴求力がある。「時短家電」の名の通り、家事にかかる時間を短くしてくれるからだ。

具体的に計算してみよう。家の大きさ、家族の人数などによって変わってくるが、共働きの夫婦に保育園児1人で2LDKに住んでいる3人家族を想定。週に2回15分かけて掃除機をかけ、毎日皿洗いに20分時間を取られ、1回20分で週に2回洗濯物干し&取り込みをしていたとすると、「時短家電三種の神器」により1カ月で掃除2時間、皿洗い9時間、洗濯2時間半の節約になる。1年間で見ると162時間もの時短になる。

年間約160時間も時短!

時にはロボット掃除機任せではなく自分の手で掃除することや、食洗器に入れられない食器を手洗いすることもあるだろう。そのためあくまで概算ではあるが、1年間で丸々7日分も時間が浮くというのはインパクト大だ。3種買いそろえると(ピンキリではあるが)だいたい30万円以上はかかるものの、1年で壊れるようなものではない。計算しやすいように150時間節約/年、価格は計30万円、5年間使ったとすると1時間時短するコストは400円となる。まだまだ普及率はそれほど高くない。ロボット掃除機は4.7%(2014年4月。マイボイスコム調べ)食洗機は28.4%(2014年5月。インターネットコム調べ)、乾燥機付き洗濯機は34.6%(2014年9月。総務省統計局「消費実態調査」)。それぞれ市場に登場して10年以上が経っているものの、まだ3割に届くのがやっと。ロボット掃除機など20人に1人持っているかどうか、というレベルだ。

掃除(皿洗い、洗濯物干し)くらい自分の手でやるよという考えもあるだろう。決して安くはない家電だけに、欲しいとは思いつつ購入に至っていない人もいるだろう。だがどれも今後普及率が高まることは間違いない。人間の「楽したい欲」は尽きることがなく、全自動洗濯物たたみ機なるものまで開発されている。5年後、10年後には現在想像もつかないような時短家電が登場しているかもしれない。

人気の講義ランキングTOP20

『種の起源』…ダーウィンとウォレスの自然淘汰の理論

長谷川眞理子