●クラシック音楽をめぐるさまざまな問い

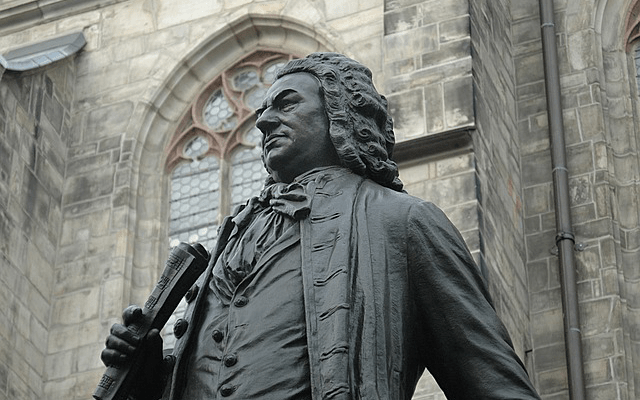

皆さん、こんにちは。樋口隆一と申します。今日は「バッハで学ぶクラシックの本質」というお話をさせていただきます。

私自身、バッハの音楽の研究、そして指揮を生涯の課題としてきました。また、音楽の演奏家や、それから音楽ファンの皆さんにも、さまざまな素晴らしい音楽がありますが、最後はバッハに戻るという方が多いのです。それはなぜだろうかということを考えてみたいのです。

それから、西洋のクラシック音楽の本質とはいったい何か。少し難しい話になるかもしれませんが、一度この問題についても考えてみたいですよね。

また、クラシック音楽はいったい何を表現したいのだろうということですね。これは案外分からないと思います。なんとなくムード音楽として、BGMとして聴いていて感じが良い。もちろんそういう側面もありますが、それだけではないだろうと思います。

クラシック音楽が表現するのは、単なる感情でしょうか。つまり嬉しい、悲しい、あるいは誰かが好きだといった感情でしょうか。もちろんそれもあると思います。しかし、その他にも何か特別な世界観や宇宙観がどうもありそうですね。その辺りが面白いところなのです。

そしてまた、西洋の文化の中で、どうもこのクラシック音楽は特別な位置づけにありそうです。

こういったことを、バッハのお話にたどりつく一つの前提としてお話ししたいと思っております。

●リベラルアーツのルーツはヨーロッパの学問的伝統にある

「リベラルアーツ」という言葉を最近、大学のいろいろなカリキュラムなどで耳にするようになりました。この言葉はどういう意味があるのでしょうか。ヨーロッパの大学、また大学以前の修道院の学校などの教育機関で、実は音楽が教えられてきました。そこには、七つの学科がありました。これらは自由7学科、また7学芸と訳されることもありますが、ラテン語では、「septem artes liberales」と呼ばれます。英語では、「seven liberal arts」となります。

「liberal」とは何でしょうか。よく学生から、選択しなくても良い自由な科目なのかという質問があります。少し誤解を招きますが、そうではありません。実は「自由」とは、そもそも古代ギリシアの自由人からきた言葉です。古代ギリシアは奴隷社会でしたから、奴隷が働きました。肉体労働は奴隷がするの...