●「猪八戒」の仲間の人間が、人生を楽しむには?

―― 先生、今回は角度を変えまして、「人生を幸福にする発想法」ということでお話をうかがいたいと思います。先生のご著書『還暦からの底力』の中でも、いろいろなヒントをお書きになっています。たとえば「人間はいい加減で猪八戒のような存在」という節があります。非常に印象深く読ませていただきましたが、これについてご説明いただけますか。

出口 世の中、そんなに立派な人はいないということです。

―― そうですね(笑)

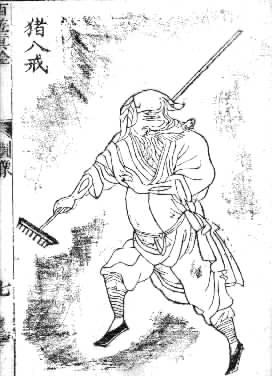

出口 職場ではまじめな人も、ちょっとお酒が入ったらベロンベロンになって、アホなことをいい出したりします。人間は、僕ももちろんそうですが、だいたい怠け者ですし、素敵な異性には目がないし、おいしいものを見たらすぐに食べたくなる。まさに『西遊記』の猪八戒こそがわれわれの仲間だという気がするのです。そのように、人間はそんなに立派な存在ではないと、僕自身は思っています。

僕の大学時代に小田実という人がいて、『何でも見てやろう』という本を書き、世界中を旅行していました。その人が口癖のように話していたのが、「人間、チョボチョボや。大した奴なんか、いやへんで」と。これには、すごく共感しました。でも、そういうチョボチョボの人間が人生を楽しもうと思ったら、これはやはり勉強しかないのです。

―― ほんとに学ぶことの大切さということになるわけですね。

出口 はい。中学生や高校生には、よく次のような話をしています。

「今、スキー場に来ています。みんながスキー1級の免許を持っていて、とてもうまいと仮定します。楽しみ方が二つある。ガンガン滑るのと、滑る人をボーッと見ているのと。どちらが楽しいと思う? 手を挙げて」。

そう話すと、ほとんどの生徒が「ガンガン滑る」方に手を挙げますから、そこでこう説明するのです。

「何が言いたいか分かるか? スキーを学んだ人、スキーを勉強した人は、選べるんやで。今日は元気やからガンガン滑ってやろうとか、昨日ガンガン滑って筋肉痛になったから、今日はボーッと見てよう、とか。でも、学ばなかった人はボーッと見ていることしか選べへんのやで。人生、これから長いんだよ。何事でも選べたほうが楽しいと思わない?」

楽しい人生を選べるようになるためには、スキーを勉強しなければいけない。だから、勉強というのは、...