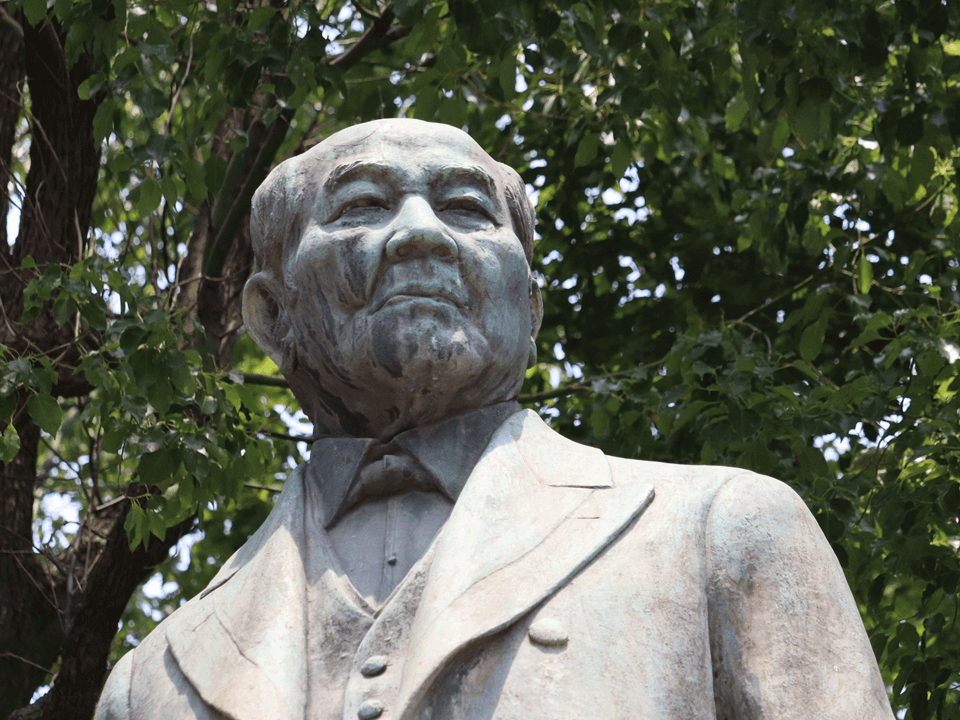

●新しいお札の顔、渋沢栄一の生い立ち

今回から「渋沢栄一と『論語』」についての講義を行います。渋沢栄一がお札の顔になるという発表があったせいか、「渋沢についての話を」というリクエストが非常に多くなりました。1年間、いろいろなところへ行って渋沢栄一についてお話をする。話しながら、こちらもこれまでに足りなかったところをどんどんカバーしていくうち、1年を終わってみるとすっかり渋沢栄一通になってきたようです。

今回もいろんなことを皆さんにお伝えしたいという思いは山々でありますが、何をお伝えしたらいいのかということですね。これはこの講座の趣旨でもありますが、偉人はいかにして古典を読んで、偉人たり得たかということを皆さんにお伝えするというところでありますので、渋沢の思想形成において、『論語』がいかに寄与したかという話にどうしてもなっていきます。それをよく知っていただくと、皆さんも『論語』をどう読んだらいいのか、つまり自分をつくっていく、そういうときにいかに古典を資するかということが非常に重要になってくる、そのコツがよく分かっていただけるんじゃないかと思うわけです。

渋沢についてのさまざまな知識がまったくないという方もおられると思いますので、資料の中に渋沢の一生というものをずっと示しました。それを見ていただくといいと思います。

渋沢は天保11年、なんと1840年に生まれました。「なんと」と言ったのは、これがアヘン戦争の年にあたるからです。彼が新しい時代の申し子だったことが象徴されているような年号の2月13日、血洗島という迫力ある名の場所で誕生しています。

彼の出生について注目すべきなのは、農民として生まれてきたことです。江戸時代の農民というと、食うや食わずで、極貧の生活と重労働に耐えたイメージがあります。反対に搾取する側の地主は、農民をぎゅうぎゅうこき使って裕福になった。われわれにはこういう既成概念がありがちですが、これをまったく変えざるを得ないのが、渋沢の育った家の農業です。

私の考えでは「農業経営者」と呼んだほうが近いのではないかと思います。後々の話にも関係するので、少しここを細かく申し上げておくと、普通、農家は米を作るのが主業になりますが、渋沢の家はそういう農業ではなく、作って売る商品を二つ持っていました。