社会人向け教養サービス 『テンミニッツTV』 が、巷の様々な豆知識や真実を無料でお届けしているコラムコーナーです。

一体どうなる?宝くじに当たった人の末路

何か、決定的なことが起こって変わる人生、些細なことや癖を続けていて突然変わる生活。それは突然、「結果」として私達の前に現れます。良いことなら問題ありませんが、悪いことだったら、取り返しがつきません。鈴木信行著『宝くじで1億円当たった人の末路』には、さまざまな人の末路が記されています。誤解されないようにお断りしておきますが、宝くじに当たった人の末路だけではありません。「事故物件を借りた人」「友達ゼロの人」「一生賃貸派と決めた人」など、さまざまな事例とその末路についてです。

今回はその中のいくつかを取り上げて、考えていきたいと思います。みなさんもぜひ、自分にあてはめながら考えてみてください。

『宝くじで1億円当たった人の末路』の中でマネーフォワード取締役の瀧俊雄氏は

「人間の浪費というものは一回始まるとなかなか止まらない」

と語っています。突然資産を持ってしまうと、それまで贅沢としていたものも贅沢と感じなくなり、「このくらいたいしたことない」と思い始め、それが大きくなっていくことでみるみるうちにお金がなくなっていってしまうというのです。また、

「『不慣れな金額の取引』は金銭感覚が麻痺して失敗しやすい」

と瀧氏は言及しています。株取引や不動産投資というのがわかりやすい例でしょうか。また企業も、そういった人たちがお金を使いやすいようにマーケティングしてアプローチしているのだといいます。

また、精神面での危険性もあります。急に資産を持ったことで、働く目的を失い、仕事を辞めて、堕落した生活を送る…なんてこともありえます。「私は大丈夫」と思っていても、これまでの生活が一変するというのですから、精神面でも何が起きるかわかりません。

とにかく、宝くじが当たったときには、信頼できるファイナンシャル・プランナーに相談し、とにかく生活を変えないようにすることが大事だといいます。

『宝くじで1億円当たった人の末路』では、後々のことまで考えながら教育費を計算する必要があるのに、無理をする人が多いのだと記しています。子どもの教育費に関してファイナンシャルプランナーの小屋洋一氏によれば、

「本格的に上昇するのは高校からで、小さい頃は自分たちの教育費投資が分不相応であると実感しにくい部分もある」

ということです。先の見通しが立たずとも教育に力を注いでしまうのは、我が子が成功して投資分を取り戻してくれるだろうという期待も入っているのだといいます。一発逆転にかける、というのも結構危ない話ですね。

将来的な教育費も計算しておくことが第一ですが、もし子どもが高校、大学となったときに、経済的に厳しくなってしまったときは、早いうちに子どもに伝えることが大切です。

「日常生活ではあり得ない範囲まで首の関節を動かした時に、首ポキが起きる」

ということだそうです。事故で首に衝撃が加わったとき、死に至る危険な状態になることがありますが、長期的に行う「首ポキ」にもまた、その危険性があるのだと指摘しています。一回、二回なら何ともなくとも、日常的にやっていると中枢神経を損傷し、生命を脅かすこともあります。ただの癖、ちょっと楽になる気がするから、という理由で続けるのは、想像以上に自分を痛めつけていると理解する必要がありますね。

不安がらせたいわけではありません。慎重になりすぎることもまた良くありません。しかし、「こういうこともあるかもしれない」と想定しておくことによって回避できる問題があるのではないでしょうか。「末路」というとオーバーですが、人生そう甘くないと思いながら日々を生きていれば、また違う結果を手に入れることができるかもしれません。

今回はその中のいくつかを取り上げて、考えていきたいと思います。みなさんもぜひ、自分にあてはめながら考えてみてください。

宝くじに当たった人の末路

みんなが夢見る宝くじ。当たったら一生遊んで暮らしていけるかもしれない、と思うほどのお金が手に入るチャンスです。しかし実際に何億も当たった人は、そう楽しい人生を送っているわけではないのです。それまで付き合いのなかった親戚に「おすそわけ」をねだられるだけでなく、家族内でのもめ事にも繋がることもあるそう。また、より根深い問題もあります。『宝くじで1億円当たった人の末路』の中でマネーフォワード取締役の瀧俊雄氏は

「人間の浪費というものは一回始まるとなかなか止まらない」

と語っています。突然資産を持ってしまうと、それまで贅沢としていたものも贅沢と感じなくなり、「このくらいたいしたことない」と思い始め、それが大きくなっていくことでみるみるうちにお金がなくなっていってしまうというのです。また、

「『不慣れな金額の取引』は金銭感覚が麻痺して失敗しやすい」

と瀧氏は言及しています。株取引や不動産投資というのがわかりやすい例でしょうか。また企業も、そういった人たちがお金を使いやすいようにマーケティングしてアプローチしているのだといいます。

また、精神面での危険性もあります。急に資産を持ったことで、働く目的を失い、仕事を辞めて、堕落した生活を送る…なんてこともありえます。「私は大丈夫」と思っていても、これまでの生活が一変するというのですから、精神面でも何が起きるかわかりません。

とにかく、宝くじが当たったときには、信頼できるファイナンシャル・プランナーに相談し、とにかく生活を変えないようにすることが大事だといいます。

教育費をかけすぎた人の末路

子どもの教育は早いうちからたくさんやっておかなくてはと、英才教育に力を入れ、良い学校に通わせて、と子育てに力を入れる人が多くなりました。それ自体は悪いことではありません。しかし子どもの将来のため、と家計を圧迫するほどにお金をかけてしまうのは、とても危ないことです。『宝くじで1億円当たった人の末路』では、後々のことまで考えながら教育費を計算する必要があるのに、無理をする人が多いのだと記しています。子どもの教育費に関してファイナンシャルプランナーの小屋洋一氏によれば、

「本格的に上昇するのは高校からで、小さい頃は自分たちの教育費投資が分不相応であると実感しにくい部分もある」

ということです。先の見通しが立たずとも教育に力を注いでしまうのは、我が子が成功して投資分を取り戻してくれるだろうという期待も入っているのだといいます。一発逆転にかける、というのも結構危ない話ですね。

将来的な教育費も計算しておくことが第一ですが、もし子どもが高校、大学となったときに、経済的に厳しくなってしまったときは、早いうちに子どもに伝えることが大切です。

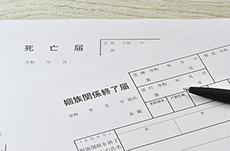

首を鳴らし続けた人の末路

長時間のデスクワークでこりが溜まって、首をならす人が増えています。ポキポキッとやるあの動作、実は首に大きな負担をかけているのです。『宝くじで1億円当たった人の末路』では、肩こり研究所の丸山太地所長によって、首が鳴っている理由はまだ正確にはわかっていないのだと言われています。はっきりしているのは、「日常生活ではあり得ない範囲まで首の関節を動かした時に、首ポキが起きる」

ということだそうです。事故で首に衝撃が加わったとき、死に至る危険な状態になることがありますが、長期的に行う「首ポキ」にもまた、その危険性があるのだと指摘しています。一回、二回なら何ともなくとも、日常的にやっていると中枢神経を損傷し、生命を脅かすこともあります。ただの癖、ちょっと楽になる気がするから、という理由で続けるのは、想像以上に自分を痛めつけていると理解する必要がありますね。

「末路」を考えておく重要性

人はついつい、都合の良いように解釈してしまいます。良いことがあったんだからそれでいいじゃないか、どうにかなる、いつもやっているからと楽観視しすぎると、あとで困ったことになりかねません。不安がらせたいわけではありません。慎重になりすぎることもまた良くありません。しかし、「こういうこともあるかもしれない」と想定しておくことによって回避できる問題があるのではないでしょうか。「末路」というとオーバーですが、人生そう甘くないと思いながら日々を生きていれば、また違う結果を手に入れることができるかもしれません。

<参考サイト>

『宝くじで1億円当たった人の末路』(鈴木信行著・日経BP社)

『宝くじで1億円当たった人の末路』(鈴木信行著・日経BP社)

~最後までコラムを読んでくれた方へ~

雑学から一段上の「大人の教養」はいかがですか?

明日すぐには使えないかもしれないけど、10年後も役に立つ“大人の教養”を 5,600本以上。

『テンミニッツTV』 で人気の教養講義をご紹介します。

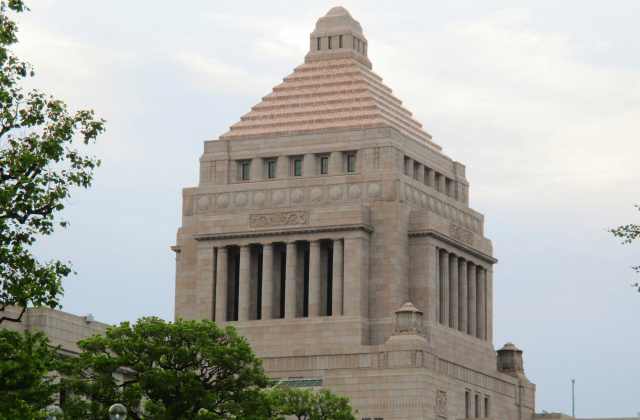

「見せかけの相関」か否か…コロナ禍の補助金と病院の関係

会計検査から見えてくる日本政治の実態(2)病床確保と補助金の現実

コロナ禍において一つの大きな課題となっていたのが、感染者のための病床確保だ。そのための補助金がコロナ患者の受け入れ病院に支給されていたが、はたしてその額や運用は適正だったのか。事後的な分析で明らかになるその実態...

収録日:2025/04/14

追加日:2025/07/18

なぜ民主主義が「最善」か…法の支配とキリスト教的背景

民主主義の本質(1)近代民主主義とキリスト教

ロシアや中華人民共和国など、自由と民主主義を否定する権威主義国の脅威の増大。一方、日本、アメリカ、西欧など自由主義諸国における政治の劣化とポピュリズム……。いま、自由と民主主義は大きな試練の時を迎えている。このよ...

収録日:2024/02/05

追加日:2024/03/26

胆のう結石、胆のうポリープ…胆のうの仕組みと治療の実際

胆のうの病気~続・がんと治療の基礎知識(1)胆のうの役割と胆石治療

消化にとって重要な臓器「胆のう」。この胆のうにはどのような仕組みがあり、どのような病気になる可能性があるのだろうか。その機能、役割についてあまり知る機会のない胆のう。「サイレントストーン」とも呼ばれる、見つけづ...

収録日:2024/07/19

追加日:2025/07/14

3300万票も獲得した民主党政権がなぜ失敗?…その理由

政治学講座~選挙をどう見るべきか(5)政権交代と民主党

民主党は、2009年の衆議院選挙で過半数の議席を獲得し、政権交代に成功した。しかし、その後の政権運営に失敗してしまった。その理由についてはいまだ十分な反省が行われていないという。ではなぜ民主党は失敗してしまったのか...

収録日:2019/08/23

追加日:2020/02/12

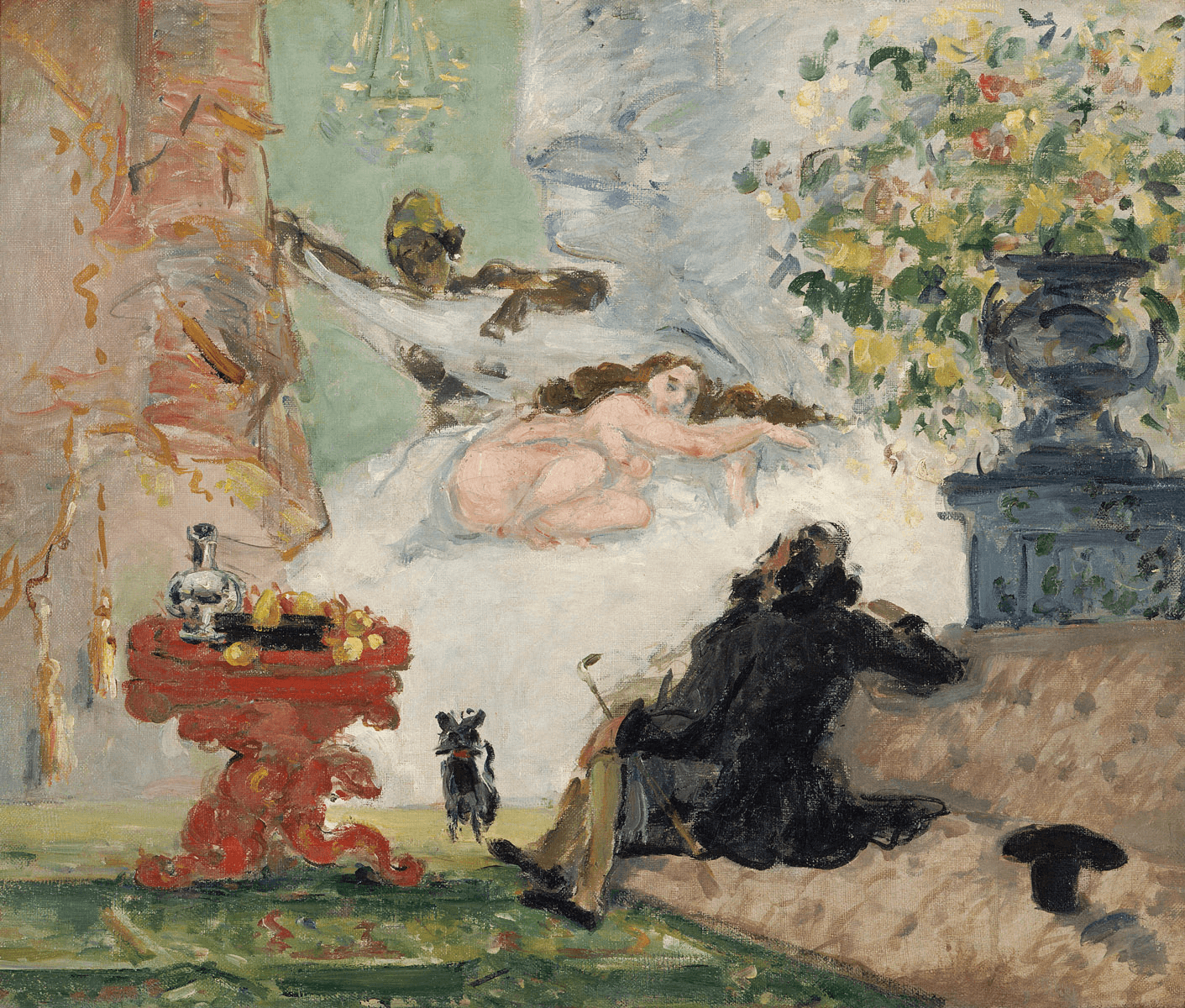

印象派を世に広めたモネ《印象、日の出》、当時の評価額は

作風と評論からみた印象派の画期性と発展(2)モネ《印象、日の出》の価値

第1回印象派展で話題となっていたセザンヌ。そのセザンヌと双璧をなすインパクトを与えた作品があった。それがモネの《印象、日の出》である。印象派の発展において重要な役割を果たした本作品をめぐる歴史的議論や当時の市況を...

収録日:2023/12/28

追加日:2025/07/17