社会人向け教養サービス 『テンミニッツTV』 が、巷の様々な豆知識や真実を無料でお届けしているコラムコーナーです。

パワハラは「強いものいじめ」なのか?

最近、ハラスメントに関するニュースがよく報じられています。セクハラ、アカハラ、パワハラは代表的ですが、他にもマタハラ(マタニティ・ハラスメント)、スメハラ(スメル・ハラスメント)といったものまで耳にします。

ハラスメント(Harassment)とは、英語の意味としは「嫌がらせすること」や「悩ませること」という意味。もう少し大きく捉えると、「抵抗が難しい状態の人間に対して、なにかしらの迷惑な行為をすること」といえます。こういう意味では、多くのハラスメントは広義での「パワハラ」かもしれません。

仕事の場面で考えてみれば、日本では一般的に、上司は部下を教育する義務を負っています。教育するためには、毅然と言わなければならない場面もあるでしょう。しかし、そもそも日本での上司と部下の関係は「力を持つ人間」と「抵抗が難しい状態の人間」です。上司が指導したつもりでも、この構図では部下が「パワハラを受けた」と申告すれば、それはパワハラになってしまいます。

このことが、松本氏の言う「強いものいじめ」の本質かと思われます。この日本での上下関係のあり方がすでに、ハラスメントの構図を含んでいるように思われます。

日本で評価される上司は、リーダーシップがある、部下のモチベーションを上げる、上役や他の部署とうまく調整できる人間、ではないでしょうか。つまり、統率力と政治力を備えた人材と言い換えることができるでしょう。対して、アメリカでは「システム」を作れる人間、合理的な発想ができる人間が上司に求められるということです。

アメリカでは問題が放置されればすぐに裁判になります。だからこそ、トラブルを未然に防ぐ、また裁判になっても無策でなかったことを証明できる合理的な対策が必要とされる面もあるでしょう。

この急速な時代の変化に対して、松本人志氏のパワハラは「強いものいじめ。教育的指導が出来ない」という嘆きは、ある意味、共感を得ているかもしれません。もちろん「合理性に基づく働き方が正しい」ということではないでしょうし、どんなことでも「ハラスメント」と一括りにするのは問題があります。しかし、時代を遡ることはできません。社会の基本として、「弱いもの」が社会的にも法的にも守られるべきであるという点は、揺るがないのではないでしょうか。

ハラスメント(Harassment)とは、英語の意味としは「嫌がらせすること」や「悩ませること」という意味。もう少し大きく捉えると、「抵抗が難しい状態の人間に対して、なにかしらの迷惑な行為をすること」といえます。こういう意味では、多くのハラスメントは広義での「パワハラ」かもしれません。

「指導」はパワハラか

少し前にダウンタウンの松本人志氏がパワハラは「強いものいじめ。教育的指導が出来ない」と発言して話題になりました。賛否両論があったようですが、そもそも「指導」と「パワハラ」の線引きはどこにあるのでしょう。仕事の場面で考えてみれば、日本では一般的に、上司は部下を教育する義務を負っています。教育するためには、毅然と言わなければならない場面もあるでしょう。しかし、そもそも日本での上司と部下の関係は「力を持つ人間」と「抵抗が難しい状態の人間」です。上司が指導したつもりでも、この構図では部下が「パワハラを受けた」と申告すれば、それはパワハラになってしまいます。

このことが、松本氏の言う「強いものいじめ」の本質かと思われます。この日本での上下関係のあり方がすでに、ハラスメントの構図を含んでいるように思われます。

パワハラは日本だけなのか

ハラスメントはもともと英語ですが、アメリカではそんなに問題にならないということです。例えば、アメリカのホテル業界で働く人の記事によると、上司のいちばん大切な役割は「部のパフォーマンスを最高のものにすること」とのこと。そのためには、部内でハラスメントが起きないようなシステムを作ることも上司に求められる資質、といえるかもしれません。日本で評価される上司は、リーダーシップがある、部下のモチベーションを上げる、上役や他の部署とうまく調整できる人間、ではないでしょうか。つまり、統率力と政治力を備えた人材と言い換えることができるでしょう。対して、アメリカでは「システム」を作れる人間、合理的な発想ができる人間が上司に求められるということです。

アメリカでは問題が放置されればすぐに裁判になります。だからこそ、トラブルを未然に防ぐ、また裁判になっても無策でなかったことを証明できる合理的な対策が必要とされる面もあるでしょう。

「権利」意識の変化

この日米での上司観の違いは、個人の「権利」に対する意識から生じていると言えるかもしれません。日本では「先輩後輩文化」や、職人的な仕事に「入門」するという考え方があったり、「徒弟制」や「滅私奉公」が美徳とされたりする文化や価値観があります。ある意味、目上を尊重することで、秩序を維持してきたといえるでしょう。個人の「権利」を捨て、上の人間に「庇護してもらう」もしくは「可愛がってもらう」価値観かもしれません。しかし、時代は大きく変化し、人間関係に対してもっとフラットで合理的、かつ主張のある価値観を受け入れてきた部下世代でギャップがあるはずです。この急速な時代の変化に対して、松本人志氏のパワハラは「強いものいじめ。教育的指導が出来ない」という嘆きは、ある意味、共感を得ているかもしれません。もちろん「合理性に基づく働き方が正しい」ということではないでしょうし、どんなことでも「ハラスメント」と一括りにするのは問題があります。しかし、時代を遡ることはできません。社会の基本として、「弱いもの」が社会的にも法的にも守られるべきであるという点は、揺るがないのではないでしょうか。

<参考サイト>

・マイナビニュース:松本人志、"強い者いじめ"のパワハラ告発に苦言「お気軽に言うヤツ多い」

http://news.mynavi.jp/news/2017/09/17/060/

・ホテリスタ:労働環境に見る日米の違い

https://hotelista.jp/column/hotel-in-usa/1213048.html

・学校法人大阪医科大学:ハラスメントの定義

http://www.osaka-med.ac.jp/deps/jinji/harassment/definition.htm

・マイナビニュース:松本人志、"強い者いじめ"のパワハラ告発に苦言「お気軽に言うヤツ多い」

http://news.mynavi.jp/news/2017/09/17/060/

・ホテリスタ:労働環境に見る日米の違い

https://hotelista.jp/column/hotel-in-usa/1213048.html

・学校法人大阪医科大学:ハラスメントの定義

http://www.osaka-med.ac.jp/deps/jinji/harassment/definition.htm

~最後までコラムを読んでくれた方へ~

“社会人学習”できていますか? 『テンミニッツTV』 なら手軽に始められます。

明日すぐには使えないかもしれないけど、10年後も役に立つ“大人の教養”を 5,600本以上。

『テンミニッツTV』 で人気の教養講義をご紹介します。

マネへの強烈なライバル意識…セザンヌ作品にみる現代性

作風と評論からみた印象派の画期性と発展(1)セザンヌの個性と現代性

印象派の最長老として多くの画家に影響を与えたピサロ。その影響を多分に受けてきた画家の中でも最大の1人がセザンヌだが、その才覚は第1回の印象派展から発揮されていた。画面構成や現代性による解釈から、セザンヌ作品の特徴...

収録日:2023/12/28

追加日:2025/07/10

AI時代の「真のリアル」は文芸評論の練達の手法にあり!

編集部ラジオ2025(14)なぜAI時代に文芸評論が甦るのか

どんどんと進む社会のAI化。この大激流のなかで、人間の仕事や暮らしの姿もどんどん変わっていっています。では、AI時代に「人間がやるべきこと」とはいったい、何なのでしょうか? さらにAIが、驚くほど便利に何でも教えてく...

収録日:2025/05/28

追加日:2025/07/10

なぜ思春期は大事なのか?コホート研究10年の成果に迫る

今どきの若者たちのからだ、心、社会(1)ライフヒストリーからみた思春期

なぜ思春期に注目するのか。この十年来、10歳だった子どもたちのその後を10年追跡する「コホート研究」を行っている長谷川氏。離乳後の子どもが性成熟しておとなになるための準備期間にあたるこの時期が、ヒトという生物のライ...

収録日:2024/11/27

追加日:2025/07/05

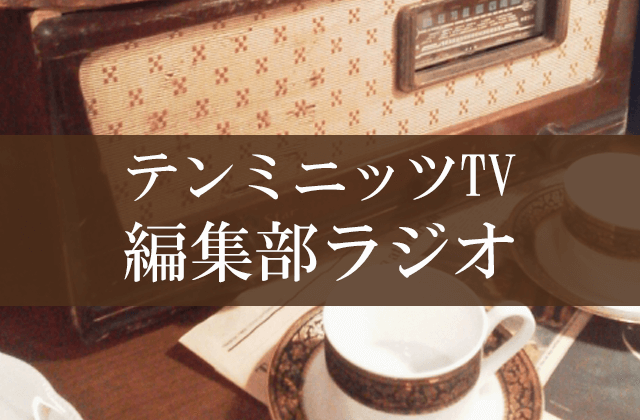

正岡子規と高浜虚子の論争、その軍配と江藤淳暦年のテーマ

AI時代に甦る文芸評論~江藤淳と加藤典洋(3)正岡子規と高浜虚子の「リアリズム」

正岡子規の死後、高浜虚子が回想で述べた師・子規との論争。そこに「リアリズムとは何か」のヒントが隠されていると江藤淳氏は言う。子規と虚子、それぞれの「リアル」とは何か、そしてどちらが本当の「リアル」なのか。近代小...

収録日:2025/04/10

追加日:2025/07/09

グリーンランドに米国の軍事拠点…北極圏の地政学的意味

地政学入門 ヨーロッパ編(10)グリーンランドと北極海

北極圏に位置する世界最大の島グリーンランド。ここはデンマークの領土なのだが、アメリカの軍事拠点でもあり、アメリカ、カナダとヨーロッパ、ロシアの間という地政学的にも重要な位置にある。また、気候変動によってその軍事...

収録日:2025/02/28

追加日:2025/07/07