日本から「漢字」が消える可能性があった?

ベトナムや韓国でも「漢字」を使っていましたが、第二次世界大戦後に「漢字全廃」が行われました。現在は表音文字として、ベトナムでは「クォック・グー」を、韓国では「ハングル」が使われています。一方日本では、明治のはじめ頃から度々漢字廃止論が主張されてきましたが、そのたびに却下され、結果漢字は廃止されることなく、今日に至っています。

どうして日本では、漢字が消えることなく使われ続けているのでしょうか。今回は、文明開化期以降の日本における漢字廃止論をテーマに、漢字と日本語について取り上げてみました。

早くは1866(慶応2)年に、日本の郵便制度の創始者で国字の改良にも熱心だった前島密が「漢字御廃止之議」を建白。ついで1869(明治2)年には教育普及のために漢字を廃止し「假名を一定の国字とし、文法を定むべし」と建議しています。また、1874(明治7)年に創刊された『明六雑誌』では、創刊号の巻頭に啓蒙思想家の西周が「洋字ヲ以て国語ヲ書スルノ論」と掲げ、洋字導入やローマ字表記の利点を述べました。以降も昭和の中頃まで、多数の専門家により漢字を廃止し表音文字としてのカナ文字やローマ字を公用語にするといった、多様な「国字改良論」が提案されました。

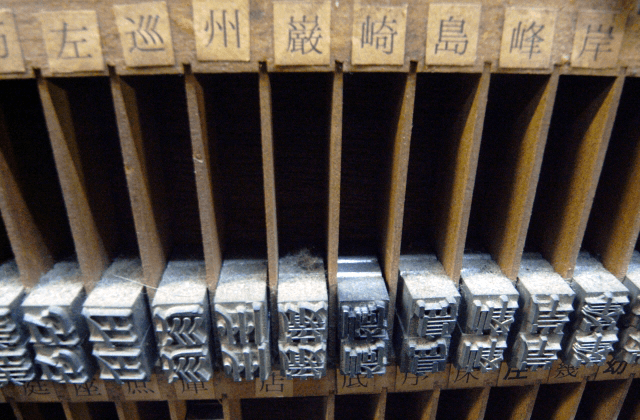

このような漢字廃止論の背景には、漢字教育の難しさや急進する近代化に伴う外来語の大量流入への対応といったソフト面の課題や、漢字の字数が多く活版印刷やタイプライターでの量産や複製にむかないため、事務処理効率が悪いといったハード面での問題がありました。

GHQは占領当初からローマ字による日本語表記にこだわっていました。そこで、GHQ傘下の民間情報教育局(以下、CIE)所属の文化人類学者でもある将校のジョン・ペルゼルを介し、文部省に対して一般の日本人の「漢字読み書き調査」を提案。言語学者の柴田武らを中核とした「読み書き能力調査委員会」が出題し、日本国民の15~64歳までの男女から「無作為抽出法」で選ばれた被験者に対して実施され、全国で16814名の被験者データが集められました。

結果は「非識字者がわずか2.1%」という好成績でした。このため柴田氏は、漢字廃止につながらないと危惧したペルゼルに呼び出され、「字が読めない人が非常に多いという風になってくれなきゃ困る」と言われました。それに対して柴田氏は、「調査結果は捻じ曲げられない」と突っぱね、その返答に「ペルゼルもそれ以上は無理押しはしなかった」ため、「ローマ字による日本語表記を推進しようという目論見はついえた」のです。

以降も現在に至るまで、印刷技術はデスクトップ・パブリッシング(DTP)やプリンターの性能向上によって、もう一方の文書作成技術はパソコンやワープロアプリケーションソフトの普及やさらなる開発により、より手軽かつ多様に発展しています。

これらのテクノロジーの進歩により、公式に漢字を使用することが比較的容易となりました。また同時に、普及・保護・保存なども、従来とは違う方面からも試みることができるようになっています。

歴史にifはありませんが、もし日本で漢字が廃止されていたら、今とはまったく違う「日本語」が使われ、日本人の思考も違っていたのかもしれません。しかし、実際には漢字は廃止されずそのまま残っています。ただこれからは、漢字や日本語がテクノロジーと融合して新たな言語概念を生み出していく可能性も否定できません。

どうして日本では、漢字が消えることなく使われ続けているのでしょうか。今回は、文明開化期以降の日本における漢字廃止論をテーマに、漢字と日本語について取り上げてみました。

カナ文字、ローマ字? 多様な「国字改良論」

『日本語大博物館 : 悪魔の文字と闘った人々』によると、文明開化期には「教育の能率を上げるため漢字を制限せよという主張が現れたのは必然であった。とくに鹿鳴館時代には、『漢字を全廃し仮名やローマ字にせよ』という主張まで現れた」とまとめられています。早くは1866(慶応2)年に、日本の郵便制度の創始者で国字の改良にも熱心だった前島密が「漢字御廃止之議」を建白。ついで1869(明治2)年には教育普及のために漢字を廃止し「假名を一定の国字とし、文法を定むべし」と建議しています。また、1874(明治7)年に創刊された『明六雑誌』では、創刊号の巻頭に啓蒙思想家の西周が「洋字ヲ以て国語ヲ書スルノ論」と掲げ、洋字導入やローマ字表記の利点を述べました。以降も昭和の中頃まで、多数の専門家により漢字を廃止し表音文字としてのカナ文字やローマ字を公用語にするといった、多様な「国字改良論」が提案されました。

このような漢字廃止論の背景には、漢字教育の難しさや急進する近代化に伴う外来語の大量流入への対応といったソフト面の課題や、漢字の字数が多く活版印刷やタイプライターでの量産や複製にむかないため、事務処理効率が悪いといったハード面での問題がありました。

漢字は民主化の敵!? GHQ対日本国民

国外からの影響により、日本の漢字使用がもっとも危うくなったのは第二次世界大戦直後のことです。『戦後日本漢字史』では、1945(昭和20)年に日本に進駐してきた、連合国軍最高司令官総司令部(以下、GHQ)の占領政策の一貫としての漢字廃止への取り組みと、そのために行われた「漢字読み書き調査」について、わかりやすく以下のように述べられています。GHQは占領当初からローマ字による日本語表記にこだわっていました。そこで、GHQ傘下の民間情報教育局(以下、CIE)所属の文化人類学者でもある将校のジョン・ペルゼルを介し、文部省に対して一般の日本人の「漢字読み書き調査」を提案。言語学者の柴田武らを中核とした「読み書き能力調査委員会」が出題し、日本国民の15~64歳までの男女から「無作為抽出法」で選ばれた被験者に対して実施され、全国で16814名の被験者データが集められました。

結果は「非識字者がわずか2.1%」という好成績でした。このため柴田氏は、漢字廃止につながらないと危惧したペルゼルに呼び出され、「字が読めない人が非常に多いという風になってくれなきゃ困る」と言われました。それに対して柴田氏は、「調査結果は捻じ曲げられない」と突っぱね、その返答に「ペルゼルもそれ以上は無理押しはしなかった」ため、「ローマ字による日本語表記を推進しようという目論見はついえた」のです。

テクノロジーが漢字を救う! 写植とワープロの普及

他方、戦後は印刷や文書作成の技術も進化しました。例えば、活字の不要な写真植字(写植)のより実用的な発展・普及により、複雑な漢字を他用した出版物の量産効率も飛躍的に向上しました。また、1978(昭和53)年には、日本語ワードプロセッサー(ワープロ)が東芝より一般発売されます。ワープロはオフィスに革命をもたらし、文書作成ならびに事務処理能率を格段に向上させました。以降も現在に至るまで、印刷技術はデスクトップ・パブリッシング(DTP)やプリンターの性能向上によって、もう一方の文書作成技術はパソコンやワープロアプリケーションソフトの普及やさらなる開発により、より手軽かつ多様に発展しています。

これらのテクノロジーの進歩により、公式に漢字を使用することが比較的容易となりました。また同時に、普及・保護・保存なども、従来とは違う方面からも試みることができるようになっています。

漢字と概念、今までとこれからの日本語

言語にはそれぞれ意味や文化が内包されています。また、多くの人間は言語を通して思考し概念形成をするため、言語それ自体が概念の形成にとっては欠かすことのできない、非常に重要なツールでもあります。歴史にifはありませんが、もし日本で漢字が廃止されていたら、今とはまったく違う「日本語」が使われ、日本人の思考も違っていたのかもしれません。しかし、実際には漢字は廃止されずそのまま残っています。ただこれからは、漢字や日本語がテクノロジーと融合して新たな言語概念を生み出していく可能性も否定できません。

<参考文献>

・『日本語大博物館 : 悪魔の文字と闘った人々』(紀田順一郎著、ジャストシステム)

・『戦後日本漢字史』(阿辻哲次著、新潮選書)

・『日本語大博物館 : 悪魔の文字と闘った人々』(紀田順一郎著、ジャストシステム)

・『戦後日本漢字史』(阿辻哲次著、新潮選書)

人気の講義ランキングTOP20

『種の起源』…ダーウィンとウォレスの自然淘汰の理論

長谷川眞理子

毛繕いを代行!?脳の大型化が可能にしたメンタライジング

長谷川眞理子