社会人向け教養サービス 『テンミニッツTV』 が、巷の様々な豆知識や真実を無料でお届けしているコラムコーナーです。

二種類の「三国志」その違いとは?

小説はもとより、アニメや人形劇、スーパー歌舞伎などで根強い人気を誇る「三国志」ですが、実は広く知られている「三国志」は中国・明代に書かれた『三国志演義』という歴史小説に基づいています。この歴史小説に対して、正史の『三国志』があります。魏・呉・蜀の三国時代の直後である西晋の時代に陳寿(チンジュ)によって書かれた歴史書です。つまり一口に「三国志」と言っても二種類あるということです。

西晋は三国時代、最も勢力を誇った魏から出てきた国家ですから、陳寿はその正統性を保証するためにも魏を正統として著しました。そのため、魏を興した曹操(ソウソウ)はかなりの策略家であったにも関わらず、正史においてはその悪事は書かれていません。また、西晋を国家として整えていったのは司馬氏であるため、三国時代に魏の軍師として活躍した司馬懿(シバイ)の功績を高く評価する一方、敵国・蜀の軍師であった諸葛亮(ショカツリョウ)の人物像やその戦功については、あるバイアスがかかっていると言わざるを得ません。

また、この正史は西晋時代に書かれているため、その直前の三国時代の出来事はいわば当時の「現代史」ということになります。したがって、はっきりと書くのがはばかられたり書けないことも多く、そのような部分を伏せたり簡略化しているため、後に歴史家の裴松之(ハイショウシ)が注釈を付けて補っています。「はっきりと書かない」という方法は、間違っても実際の出来事を取り扱っていると読まれないように、赤穂事件を『仮名手本忠臣蔵』と置き換えたやり方によく似ています。

明・清時代に歴史小説としての『三国志演義』が広く読まれるようになるのですが、それは朱子の説を汲んで大いに蜀に入れ込んだ立ち位置を取っています。一国の将としてはかなり煮え切らない部分もあり、後の歴史家には「鈍い」とまで評されることのあった劉備(リュウビ)は、実に徳の高い優れた治世者として描かれています。その脇を固めた関羽(カンウ)・張飛(チョウヒ)の両将軍は稀代の英雄とされ、特に関羽は忠義の手本としてその後、神格化されていきました。正史では、司馬懿のライバル、策略家とされていた諸葛亮も類まれなる天才軍師として、『三国志演義』後半を彩っています。かたや、正史では頂点を極めた英雄とされている曹操も、政治家、軍事家としての器量は認めているものの、人物そのものは劉備と比べるとかなりの曲者として描写されています。

現在、『正史 三国志』はちくま学芸文庫(全8巻)で読むことができますし、『三国志演義』に基づく現代語による小説は吉川英治氏、宮城谷昌光氏、北方謙三氏等、数多くの作家により世に送り出されています。一度、「正統」をキーワードに正史と演義、二つの三国志を読み比べてみてはいかがでしょうか。その魅力、面白さが倍増するに違いありません。

西晋の正統性を記述した正史『三国志』

「正史」と聞くとどうしても「正しい歴史を書いたもの」と思いがちですが、これはあくまでも「正統な歴史書」という意味だと早稲田大学文学学術院教授・渡邊義浩氏は言います。西晋は三国時代、最も勢力を誇った魏から出てきた国家ですから、陳寿はその正統性を保証するためにも魏を正統として著しました。そのため、魏を興した曹操(ソウソウ)はかなりの策略家であったにも関わらず、正史においてはその悪事は書かれていません。また、西晋を国家として整えていったのは司馬氏であるため、三国時代に魏の軍師として活躍した司馬懿(シバイ)の功績を高く評価する一方、敵国・蜀の軍師であった諸葛亮(ショカツリョウ)の人物像やその戦功については、あるバイアスがかかっていると言わざるを得ません。

また、この正史は西晋時代に書かれているため、その直前の三国時代の出来事はいわば当時の「現代史」ということになります。したがって、はっきりと書くのがはばかられたり書けないことも多く、そのような部分を伏せたり簡略化しているため、後に歴史家の裴松之(ハイショウシ)が注釈を付けて補っています。「はっきりと書かない」という方法は、間違っても実際の出来事を取り扱っていると読まれないように、赤穂事件を『仮名手本忠臣蔵』と置き換えたやり方によく似ています。

正史に対抗(?)して誕生した『三国志演義』

このようなある意味で偏向のかかった「正史」に猛反発したのが、12世紀南宋の儒学者、朱子学を創始した朱子でした。既に国威にかげりを見せ始めていた南宋にあり、朱子は北方の異民族討伐、いわゆる北伐によって中国統一を図ることを理想としていました。そこで、学者である朱子は北伐軍を指揮する代わりに、三国時代の蜀漢が北伐によって魏を滅ぼし、中国統一をもくろんでいたことに着目。魏や呉ではなく、この蜀漢にこそ正統を求めるべきだという学説を打ち立てていきます。明・清時代に歴史小説としての『三国志演義』が広く読まれるようになるのですが、それは朱子の説を汲んで大いに蜀に入れ込んだ立ち位置を取っています。一国の将としてはかなり煮え切らない部分もあり、後の歴史家には「鈍い」とまで評されることのあった劉備(リュウビ)は、実に徳の高い優れた治世者として描かれています。その脇を固めた関羽(カンウ)・張飛(チョウヒ)の両将軍は稀代の英雄とされ、特に関羽は忠義の手本としてその後、神格化されていきました。正史では、司馬懿のライバル、策略家とされていた諸葛亮も類まれなる天才軍師として、『三国志演義』後半を彩っています。かたや、正史では頂点を極めた英雄とされている曹操も、政治家、軍事家としての器量は認めているものの、人物そのものは劉備と比べるとかなりの曲者として描写されています。

二つの『三国志』を読んでこそ真の魅力が分かる

二つの三国志はどちらがいい・悪い、正しい・間違っているというものではなく(そもそも、一方は「小説」ですから)、渡邊氏はその正統性の主張の違いにこそ注目すべきだと言います。現在、『正史 三国志』はちくま学芸文庫(全8巻)で読むことができますし、『三国志演義』に基づく現代語による小説は吉川英治氏、宮城谷昌光氏、北方謙三氏等、数多くの作家により世に送り出されています。一度、「正統」をキーワードに正史と演義、二つの三国志を読み比べてみてはいかがでしょうか。その魅力、面白さが倍増するに違いありません。

~最後までコラムを読んでくれた方へ~

自分を豊かにする“教養の自己投資”始めてみませんか?

明日すぐには使えないかもしれないけど、10年後も役に立つ“大人の教養”を 5,600本以上。

『テンミニッツTV』 で人気の教養講義をご紹介します。

胆のう結石、胆のうポリープ…胆のうの仕組みと治療の実際

胆のうの病気~続・がんと治療の基礎知識(1)胆のうの役割と胆石治療

消化にとって重要な臓器「胆のう」。この胆のうにはどのような仕組みがあり、どのような病気になる可能性があるのだろうか。その機能、役割についてあまり知る機会のない胆のう。「サイレントストーン」とも呼ばれる、見つけづ...

収録日:2024/07/19

追加日:2025/07/14

青春期は脳のお試し期間!?社会的ニッチェと信頼の形成へ

今どきの若者たちのからだ、心、社会(2)思春期の成長、青春の脳

思春期にからだが急激に成長することを「思春期のスパート」と呼ぶ。先行して大きくなった脳にからだを追いつかせるための戦略である。脳はそれ以上大きくならないが、脳内の配線が変化する。そうした青春期の脳の実態を知るた...

収録日:2024/11/27

追加日:2025/07/12

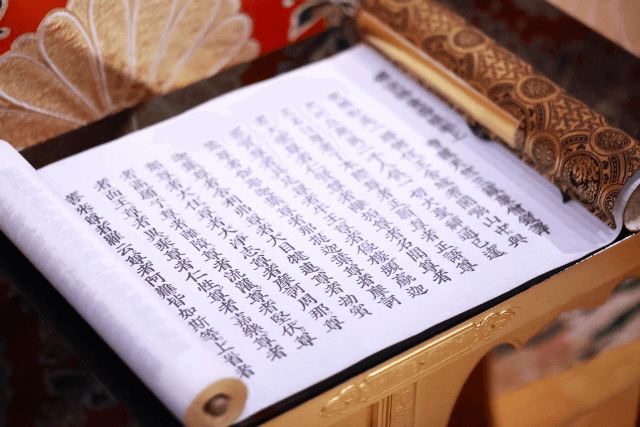

イエスも法華経のアバター?「全世界救済」の具体像を示す

おもしろき『法華経』の世界(7)真の救済に向かう

『法華経』の原題は「サッダルマ・プンダリーカ・スートラ」といい「白蓮の正しい教え」を表す。想像を超えた長い年月、無数のアバターを通して『法華経』が目指すのは真の救済である。それゆえキリスト教のイエスも「久遠実成...

収録日:2025/01/27

追加日:2025/07/13

アベノマスク、ワクチン調達の決算は?驚きの会計検査結果

会計検査から見えてくる日本政治の実態(1)コロナ禍の会計検査

日本の財政をくまなく検査し、その収入と支出を把握する会計検査院。日本のメディア報道などでは、予算の決定や補助金などの政策決定については詳しく報じられるが、それがどのように実際に使われたかは、ほとんど言及がない。...

収録日:2025/04/14

追加日:2025/07/11

信用創造・預金創造とは?社会でお金が流通する仕組み

お金の回し方…日本の死蔵マネー活用法(1)銀行がお金を生む仕組み

日本経済が低迷する原因は何か。大きなポイントとして「お金が回っておらず、死蔵されてしまっていること」が挙げられる。そもそも、お金が市中にどのように流通し、どのような役割を果たしていくのかを理解しなければ、経済を...

収録日:2024/12/04

追加日:2025/02/22