一人暮らしの生活費、世の中の平均はいくら?

未婚、晩婚の人が増え、日本の単身者は年々増えているといいます。単身であれば扶養する家族がいない分、既婚の人に比べて経済的な自由があると考えられるでしょう。しかしその余裕から、かえってお金を遣いすぎてしまう傾向もあるようです。

実際のところ、単身世帯の生活費の平均はどのくらいになるのでしょうか。今回はお仕事をしている単身世帯の一ヶ月の支出について調べていきます。

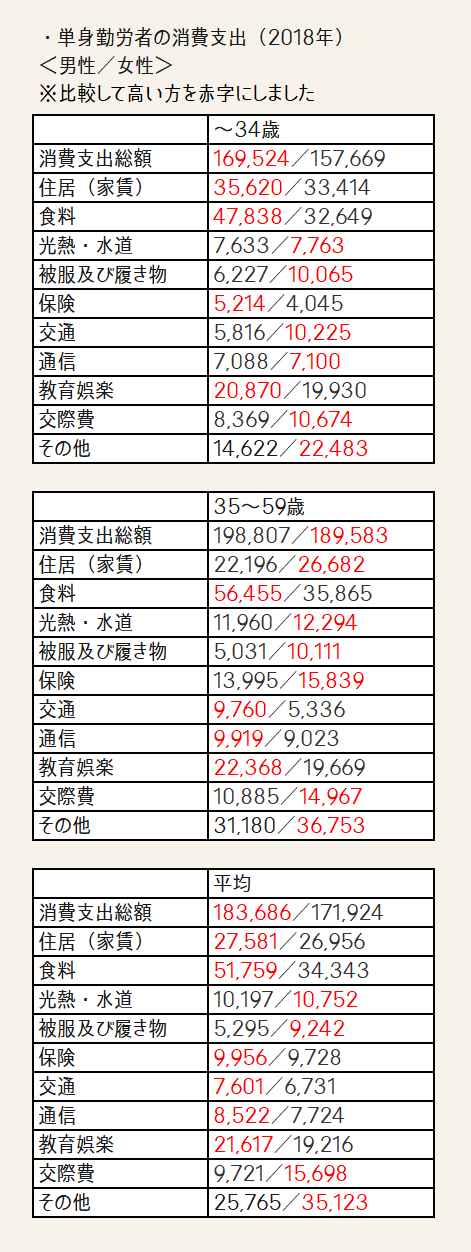

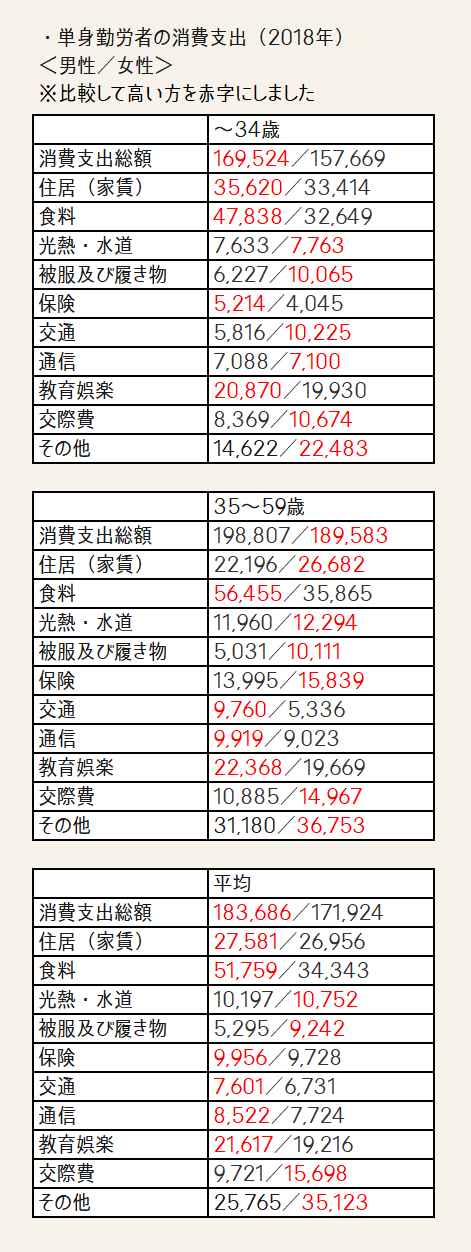

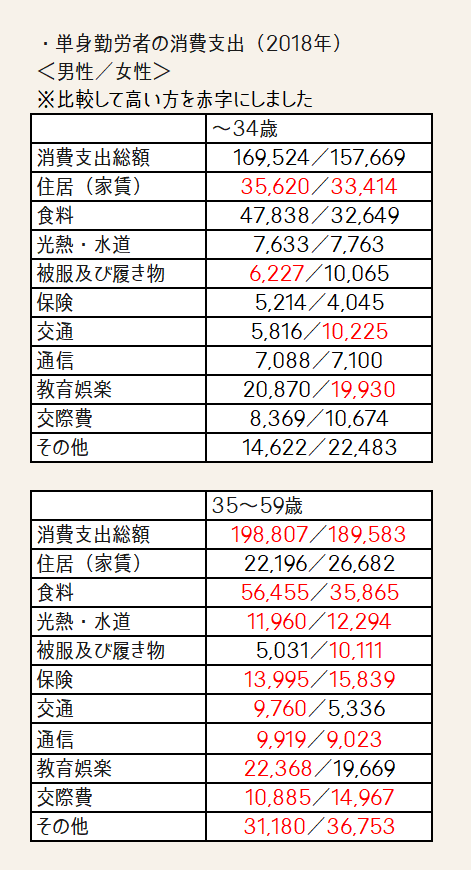

単身男性と単身女性を比較してみると、単身男性は女性よりも食費・娯楽費が、女性は光熱・水道費、被服・交際費の支出額が高くなりました。また単身男性は女性よりも全体的にお金をかける傾向にあり、消費支出総額の平均は女性よりも11,762円高くなっています。

男性のほうが食費が高い理由として、男性と女性の食事量の差も考えられますが、単身男性の場合自炊をあまりせず、外食や中食(テイクアウト)で済ましやすいのもひとつの要因と考えられそうです。また年齢が上がると食費も上がり、34歳までは47,838円、35~59歳では56,455円と8,000円も上昇しています。

また、単身男性は交際費よりも娯楽費が高い傾向です。娯楽費と交際費の差は女性が3500円程度であるのに対し、男性は12,000円もの差があります。単身男性は人との交流よりも、自分のためにお金を遣うことを好むようです。

いっぽう、女性は被服・履き物の支出額が男性よりも4000円ほど高くなっています。ファッションやメイクといった、女性ならではの事情がうかがえますね。交際費に関しては6000円近くも差があります。女子会やパーティなど、人の集まりに積極的に出向いている傾向があるためでしょう。

光熱・水道費は男女でさほどの差はないものの、女性のほうが高い傾向なのは、被服が多いために洗濯物が増えることや、バスタイムの時間のかけ方の違いと考えられます。

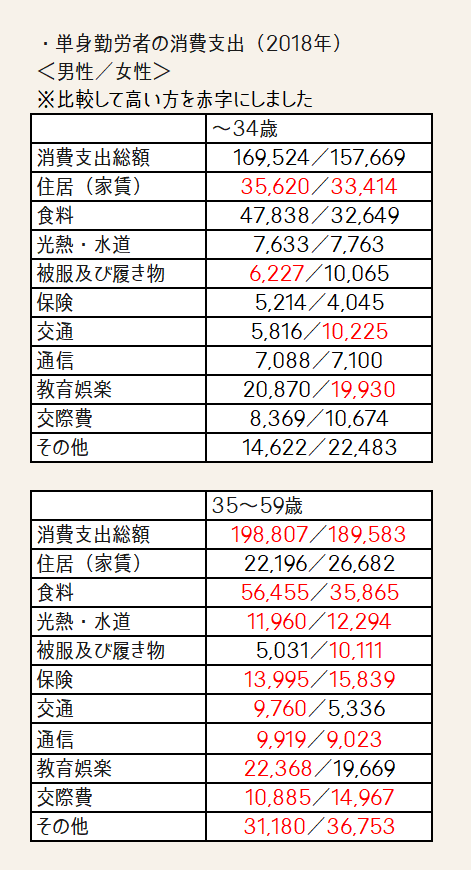

男性女性どちらも、年齢が高くなると消費額も高くなる傾向でした。年齢と地位の向上により手取額も増えたためと考えられます。ただひとつ、住居費の消費額だけは男女ともに低くなりました。持ち家率が高くなったためでしょうか。逆にもっとも消費額が上がったのが保険費。男女とも8,000~10,000円ほど上がっています。

また娯楽費について、女性は年齢で消費額は変わらないものの、男性の娯楽費は35歳以降でさらに上昇。男女で消費額が逆転しているのがわかります。

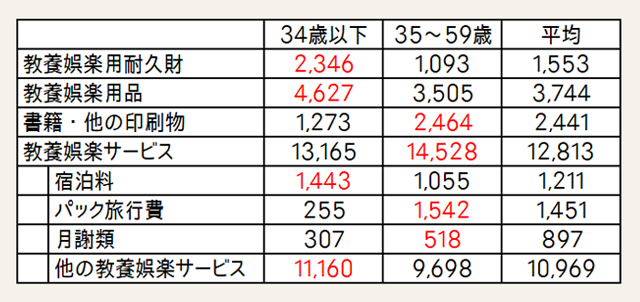

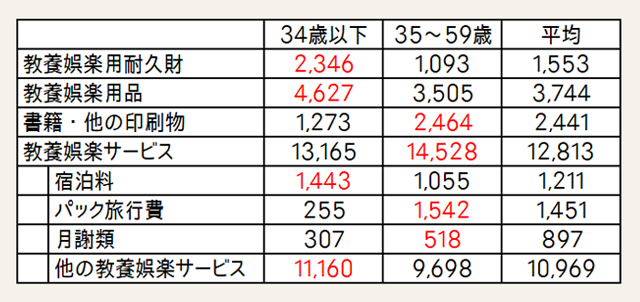

そこで、単身男性の教育娯楽費の内訳を見てみましょう。

35~59歳では「教養娯楽用品」のような物への消費が減るいっぽう、「書籍」や「教養娯楽サービス」、中でもパック旅行費や月謝類の金額が高くなっています。年齢が上がるにつれ、ゆっくりと過ごすことにお金を費やしていると考えられそうです。

いかがでしたか? 単身者でも男女別、世代間でもお金の使い方に違いがあることがわかりました。単身者の方は今回の調査をもとにご自身の消費傾向を振り返ると、新たな発見があるかもしれません。

実際のところ、単身世帯の生活費の平均はどのくらいになるのでしょうか。今回はお仕事をしている単身世帯の一ヶ月の支出について調べていきます。

男女別年齢別の消費支出~男性は自分に、女性はファッションや交際費に使う傾向

総務省統計局は、さまざまな世帯の経済状況について調査を実施しています。今回は単身の勤労者で、賃貸物件の入居者のうち34歳までの男女と、35~59歳の男女の消費支出を比べてみましょう。

単身男性と単身女性を比較してみると、単身男性は女性よりも食費・娯楽費が、女性は光熱・水道費、被服・交際費の支出額が高くなりました。また単身男性は女性よりも全体的にお金をかける傾向にあり、消費支出総額の平均は女性よりも11,762円高くなっています。

男性のほうが食費が高い理由として、男性と女性の食事量の差も考えられますが、単身男性の場合自炊をあまりせず、外食や中食(テイクアウト)で済ましやすいのもひとつの要因と考えられそうです。また年齢が上がると食費も上がり、34歳までは47,838円、35~59歳では56,455円と8,000円も上昇しています。

また、単身男性は交際費よりも娯楽費が高い傾向です。娯楽費と交際費の差は女性が3500円程度であるのに対し、男性は12,000円もの差があります。単身男性は人との交流よりも、自分のためにお金を遣うことを好むようです。

いっぽう、女性は被服・履き物の支出額が男性よりも4000円ほど高くなっています。ファッションやメイクといった、女性ならではの事情がうかがえますね。交際費に関しては6000円近くも差があります。女子会やパーティなど、人の集まりに積極的に出向いている傾向があるためでしょう。

光熱・水道費は男女でさほどの差はないものの、女性のほうが高い傾向なのは、被服が多いために洗濯物が増えることや、バスタイムの時間のかけ方の違いと考えられます。

年齢とともに消費額も増加。特に顕著なのは保険料

次に、年齢別で見てみましょう。34歳までの単身者と、35~39歳の単身者で、より消費額の高いほうを色づけしています。

男性女性どちらも、年齢が高くなると消費額も高くなる傾向でした。年齢と地位の向上により手取額も増えたためと考えられます。ただひとつ、住居費の消費額だけは男女ともに低くなりました。持ち家率が高くなったためでしょうか。逆にもっとも消費額が上がったのが保険費。男女とも8,000~10,000円ほど上がっています。

また娯楽費について、女性は年齢で消費額は変わらないものの、男性の娯楽費は35歳以降でさらに上昇。男女で消費額が逆転しているのがわかります。

そこで、単身男性の教育娯楽費の内訳を見てみましょう。

35~59歳では「教養娯楽用品」のような物への消費が減るいっぽう、「書籍」や「教養娯楽サービス」、中でもパック旅行費や月謝類の金額が高くなっています。年齢が上がるにつれ、ゆっくりと過ごすことにお金を費やしていると考えられそうです。

いかがでしたか? 単身者でも男女別、世代間でもお金の使い方に違いがあることがわかりました。単身者の方は今回の調査をもとにご自身の消費傾向を振り返ると、新たな発見があるかもしれません。

<参考サイト>

・総務省統計局 家計調査(総務省統計局)

https://www.stat.go.jp/data/kakei/index.html

2018年単身世帯 男女 年齢階級別 単身世帯うち勤労者世帯

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200561&tstat=000000330001&cycle=7&year=20180&month=0&tclass1=000000330001&tclass2=000000330022&tclass3=000000330023&stat_infid=000031795519&result_back=1

・総務省統計局 家計調査(総務省統計局)

https://www.stat.go.jp/data/kakei/index.html

2018年単身世帯 男女 年齢階級別 単身世帯うち勤労者世帯

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200561&tstat=000000330001&cycle=7&year=20180&month=0&tclass1=000000330001&tclass2=000000330022&tclass3=000000330023&stat_infid=000031795519&result_back=1

人気の講義ランキングTOP20

『種の起源』…ダーウィンとウォレスの自然淘汰の理論

長谷川眞理子