テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

なぜガソリンは地域で値段が違うのか

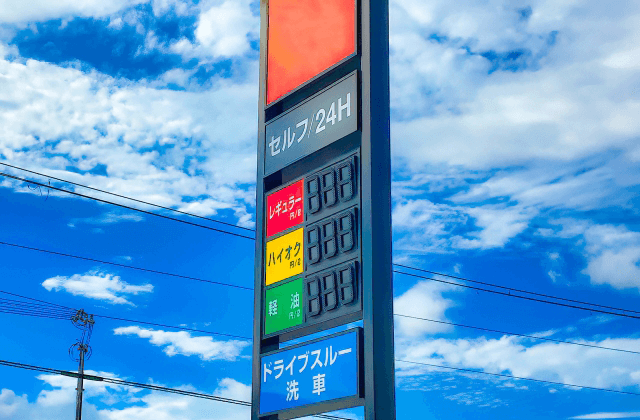

ガソリンスタンドではガソリン価格が道路から見えるように大きく表示されています。近くのスタンドごとでも細かい違いはありますが、都道府県で比較するとより違いがはっきりします。なぜ地域によってガソリン価格に差が生まれているのでしょうか。ここでは主にレギュラーガソリンに絞って現状の動向を確認しながら、考えてみましょう。

<価格が高い順(ワースト5)>

1位 長崎 168.3

2位 鹿児島 167.5

3位 大分 164.8

4位 沖縄 164.2

5位 長野 164.1

<価格が安い順(ベスト5)>

1位 埼玉 152.6

2位 宮城 153.4

3位 青森 154.0

同3位 徳島 154.0

5位 岩手 154.1

比較的九州で高く、東北方面では安い傾向があるようです。ただし例外もあり、東北でも山形県は163.6円/Lでワースト6位となっています。最も高い長崎県と、最も安い埼玉県ではおよそ16円の違いが出ています。一回の給油で50リットル入れたとして800円の差。これはなかなか大きい差ではないでしょうか。

どちらも国税ですが「地方揮発油税」は地方公共団体に譲与されるのに対して、「揮発油税」は国に譲与されるものです。ただし、沖縄県は1972年の本土復帰に際して沖縄復帰特別措置法によって「揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置」が講じられ、本土よりも7円/L減税となります。一方、条例で1.5円/Lを別に徴収されるので、沖縄ではそのほかの都道府県よりも5.5円/L減税されていることになります。

ガソリンは東京湾などの湾岸地帯に多い製油所で精製されたのち、全国各地の油槽所に運ばれ、ここから各ガソリンスタンドに運ばれるケースが多いです。つまり、ガソリン代が高い地域に共通しているのは、油槽所が近くにないか、もしくはアクセスが悪い、またガソリンスタンドが少なく競争が少ないエリアと考えていいようです。こう考えると、人口が多く都心部から近い車社会である埼玉県がもっともガソリン代が安い、という点も納得がいきます。

世界情勢でガソリン価格は25%程度変動

ガソリン価格の全国平均はこの20年で大きく変動しています。たとえば2014年にはレギュラーガソリンは160円/Lを超えますが、2016には120円/L程度まで値を落としています。2008年から2009年も同様の変化が起きています。この変動幅はおおよそどちらも約25%程度という大きなものです。このタイミングの世界情勢を見てみると、2009年はリーマンショック、2014年から2016年にかけてはアメリカでシェール革命が起きています。今後も中東情勢などによって大きな変動が起きる可能性はあります。このように世界情勢によってガソリン価格は大きく変動します。もっともガソリンが高いのは長崎

こういった世界情勢によるガソリン価格の変動はありますが、同じタイミングであっても国内では地域別に少しずつ価格が異なります。資源エネルギー庁のデータによると、2021年(令和3年)8月16日時点でのレギュラーガソリンの小売価格全国平均は158.6円/L。この平均を踏まえた上で、都道府県別、ワースト5およびベスト5を見てみましょう。いずれも2021(令和3年)年8月16日時点のデータで、右の数字は価格で単位は円/Lです。<価格が高い順(ワースト5)>

1位 長崎 168.3

2位 鹿児島 167.5

3位 大分 164.8

4位 沖縄 164.2

5位 長野 164.1

<価格が安い順(ベスト5)>

1位 埼玉 152.6

2位 宮城 153.4

3位 青森 154.0

同3位 徳島 154.0

5位 岩手 154.1

比較的九州で高く、東北方面では安い傾向があるようです。ただし例外もあり、東北でも山形県は163.6円/Lでワースト6位となっています。最も高い長崎県と、最も安い埼玉県ではおよそ16円の違いが出ています。一回の給油で50リットル入れたとして800円の差。これはなかなか大きい差ではないでしょうか。

ガソリンにかかる税金はやや複雑

ちなみに2021年8月現在、ガソリンには1Lあたり「ガソリン税」53.8円、「石油税」2.8円に加えて消費税がかかります。ただし消費税は、「ガソリン税」「石油税」として払っているお金にもかかっているので、二重課税の問題はあるとも考えらえます。また「ガソリン税」の内訳を見ると、「地方揮発油税」5.2円と「揮発油税」48.6円の2種類があります。どちらも国税ですが「地方揮発油税」は地方公共団体に譲与されるのに対して、「揮発油税」は国に譲与されるものです。ただし、沖縄県は1972年の本土復帰に際して沖縄復帰特別措置法によって「揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置」が講じられ、本土よりも7円/L減税となります。一方、条例で1.5円/Lを別に徴収されるので、沖縄ではそのほかの都道府県よりも5.5円/L減税されていることになります。

鍵は「輸送コスト」と「価格競争」

ガソリン価格が最も高い長崎県は日本一離島の多い県です。また、離島の数が次いで多いのは鹿児島県。4位の沖縄県を合わせて、やはり離島を含む地域が上位です。またワースト5位の長野県は内陸で山間部が多いエリアを抱えています。また、東北地方で例外的に高い山形県(ワースト6位)についても山地が多いエリアと言えます。ガソリンは東京湾などの湾岸地帯に多い製油所で精製されたのち、全国各地の油槽所に運ばれ、ここから各ガソリンスタンドに運ばれるケースが多いです。つまり、ガソリン代が高い地域に共通しているのは、油槽所が近くにないか、もしくはアクセスが悪い、またガソリンスタンドが少なく競争が少ないエリアと考えていいようです。こう考えると、人口が多く都心部から近い車社会である埼玉県がもっともガソリン代が安い、という点も納得がいきます。

<参考サイト>

石油製品価格調査|経済産業省 資源エネルギー庁

https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/petroleum_and_lpgas/pl007/results.html

揮発油税等(ガソリン税)の軽減措置について|沖縄県

https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shohikurashi/shohi/volatileoiltax.html

石油製品価格調査|経済産業省 資源エネルギー庁

https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/petroleum_and_lpgas/pl007/results.html

揮発油税等(ガソリン税)の軽減措置について|沖縄県

https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shohikurashi/shohi/volatileoiltax.html

人気の講義ランキングTOP20