テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

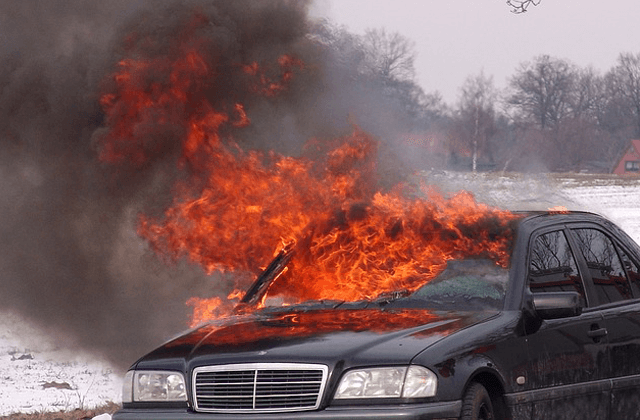

【注意】車両火災のよくある原因と対策とは?

「排気管付近の燃料やオイルの漏れ」「配線のショート」に注意

車両火災の原因がわかっているものについて、原因別に件数の多い順に見てみましょう。いずれも令和元年(2019年)でのデータです。1位 排気管 614件(17.1%)

2位 交通機関内配線 329件(9.2%)

3位 放火および放火の疑い 267件(7.4%)

4位 電気機器 236件(6.6%)

5位 たばこ 169件(4.7%)

そのほか(不明、調査中を含む)1970件(55.0%)

原因がわかっているものの内、もっとも多いのは「排気管」によるものでした。この詳細をみてみると、「着火物の漏えい」185件、「高温物の接触」121件、「可燃物の接触」110件という順です。「着火物の漏えい」は、高音になる排気系の近いところで燃料やオイルが漏れて引火するもの。多くの場合、整備不良により起こるようです。

2番目に多い機関内配線が原因の火災は、「電線が短絡する」いわゆるショートが原因のものが109件、スパークやスパークによる引火が計69件となっています。これはカーナビやオーディオなどの電装品の取り付け不備によるものが多いようです。特に、アース線の処理をいい加減にしていると火災の原因となります。

ただし、実際にはそのほかや原因不明がおよそ半分となっています。この場合複合的な要因が絡んでいるようです。ちなみに車両火災による死者数は102人(うち放火自殺者等は前年から32人増の60人)、被害額は18億1610万円となっています。

車両火災を防ぐには

排気管による火災に対しては、まずは日頃のメンテナンスが大事です。車検だけによらず、日常的に点検を行いましょう。目安としては月に1回ボンネットを開けて確認する習慣を持っておくといいようです。このとき、異臭がしていないか、オイルが漏れていないかといったチェックは必須です。また、エンジンオイルは一定の期間で交換します。冷却水に関しても減っていないか確認しておきましょう。ただし、チェックした際の工具や布(ウエス)をエンジンルーム内に置き忘れて火災が起こることもあるので、ここは要注意。カーオーディオやカーナビなどの電装品は、できる限り専門家に取り付けてもらうようにしましょう。ずさんな配線処理をすることで車両火災は発生します。また、水害などにより電装関係に水が入った場合も、濡れた部分が腐食して火災になる事例が起こっています。注意しましょう。さらにランプ類が破損したまま使用していてもショートや発火のリスクがあるようです。

車両火災の原因3位の「放火」に関してはなかなか手立てがない点もありますが、まずは人目に着くところ、防犯カメラがあるところに駐車することを意識しましょう。他にも車両火災は、エンジンの空ぶかしをしない(仮眠するときにはエンジンを停止させる)、タバコは意識をもって適切に処理する、ライター、スプレー缶を車内に放置しない、といった点に注意することでリスクを下げることができます。

もし火災が発生したら

もし走行中にエンジンルームから煙が出たり、焦げ臭さを感じたりしたら、ハザードランプを点滅させて路肩に停車します。エンジンを止め、貴重品を(可能であれば車検証も)持って車から退避します。安全な場所で119番に通報しましょう。また、もし可能であれば消火に努めましょう。火が小さい場合、着ている上着や、飲料などで消すことも可能です。ただし、ボンネットは開けてはいけません。酸素を送り込むことになり、一気に火が出るリスクがあります。万が一に備えて、コンパクトなスプレー型の消火器なども常備しておくと良いかもしれません。ホームセンターや自動車用品店で販売されています。ちなみに車両火災が起きた場合、基本的に全損となります。日頃のメンテナンスや電装品の取り付けといった点に関してわからない部分があれば、ぜひプロの力を借りましょう。これも安全を保つためには大事なポイントと言えそうです。

<参考サイト>

令和2年版消防白書|消防庁

https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r2/items/r2_all.pdf

[Q]車両火災の原因は?|JAF

https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-trouble/subcategory-support/faq249

突然車が燃える?車両火災の原因・消火方法を覚えておこう|ALSOK

https://www.alsok.co.jp/person/recommend/2172/

車の点検はどれくらいの頻度で行うのがベスト?|カーコンビニ倶楽部

https://www.carcon.co.jp/column/article/2019060601/

令和2年版消防白書|消防庁

https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r2/items/r2_all.pdf

[Q]車両火災の原因は?|JAF

https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-trouble/subcategory-support/faq249

突然車が燃える?車両火災の原因・消火方法を覚えておこう|ALSOK

https://www.alsok.co.jp/person/recommend/2172/

車の点検はどれくらいの頻度で行うのがベスト?|カーコンビニ倶楽部

https://www.carcon.co.jp/column/article/2019060601/

人気の講義ランキングTOP20

ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ

テンミニッツ・アカデミー編集部