対向車の「ライト」が眩しいときの原因と対処法

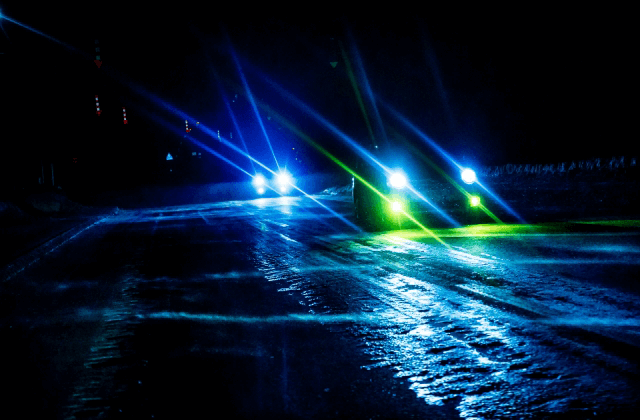

夜間走行中、対向車線の車のヘッドライトに眼がくらんだことはありませんか?近年、乗用車のヘッドライトはLED化によって光量がアップしていることからハイビームでなくても眩しく感じることがあります。今回はそうした対向車のライトについて考察してみます。

対向車のライトが眩しいと感じる原因を整理すると、

1.LED化による光量アップ

2.オートハイビーム

3.カスタマイズによるヘッドライトの光軸のズレ

4.積載量によるヘッドライトの光軸のズレ

5.雨天時などの光の乱反射

6.ヘッドライトの配光特性の変化

運転中、危険回避の対処法としては、

1.スピードを落とす

2.対向車から少し視線をずらし、ヘッドライトを直視しない

3.後続車のヘッドライトが眩しい場合、防眩ミラーを取り付ける

4.ナイトサングラスを利用する

5.透過タイプのサンバイザーを利用する なかでも、スピードを落とすことが簡単にできて確実に危険を回避する行動になりそうです。

対向車のヘッドライトに限らず、運転中の眩しさはいろいろな対策ができるので、状況に応じて運転に見合った対策を行い、安全運転を心がけたいものです。

対向車のライトが眩しいと感じる原因

一昔前の乗用車と比較して、対向車のライトが眩しいと感じる原因は、LED化したヘッドライトのせいだけではありません。最近の乗用車は、暗い場所で自動でハイビームに切り替わる「オートハイビーム」を採用するモデルが増えているからです。トンネルなど、暗い場所で自動点灯するだけでなく、対向車のライトを感知しない暗い道路でいつの間にか遠くまでを照らすハイビームに切り替わります。対向車のライトが眩しいと感じる原因を整理すると、

1.LED化による光量アップ

2.オートハイビーム

3.カスタマイズによるヘッドライトの光軸のズレ

4.積載量によるヘッドライトの光軸のズレ

5.雨天時などの光の乱反射

6.ヘッドライトの配光特性の変化

ヘッドライトが眩しいときの対処法

対向車のヘッドライトが眩しいと、前方が見えなくなるため、運転中であったり歩行者であってもとても危険です。あまりに眩しいとホワイトアウトして一瞬もどらなくなくこともあり、眩しいと感じてから何らかの対処をしようとしても危険回避行動が間に合わないことも少なくありません。運転中、危険回避の対処法としては、

1.スピードを落とす

2.対向車から少し視線をずらし、ヘッドライトを直視しない

3.後続車のヘッドライトが眩しい場合、防眩ミラーを取り付ける

4.ナイトサングラスを利用する

5.透過タイプのサンバイザーを利用する なかでも、スピードを落とすことが簡単にできて確実に危険を回避する行動になりそうです。

ハイビームの扱い

運転を妨げる対向車によるハイビームの眩しさは事故を誘発する要因になりますが、逆に抑止効果にもなっているというデータもあります。ハイビームは「走行用前照灯」と明記され、前方100m先までを照らすことが定められ、ロービームは「すれ違い用前照灯」といい、前方40mが視認できるものと定められていることから、先行車や対向車がいない場合の、常時点灯はハイビームが基本となることは理解しておきましょう。対向車のヘッドライトに限らず、運転中の眩しさはいろいろな対策ができるので、状況に応じて運転に見合った対策を行い、安全運転を心がけたいものです。

人気の講義ランキングTOP20

欧州では不人気…木村資生の中立説とダーウィンとの違い

長谷川眞理子