テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

世界の猛毒生物5選

世界には数多くの毒を持った生き物が生息していますが、猛毒生物というと、どんな生き物を想像しますか? ヘビやクラゲ、またはハチやクモなど人によってさまざまな生き物を連想するでしょう。今回は世界中にいる猛毒生物の中から5種をピックアップしてご紹介しましょう。

スナギンチャクの一種で、その名の通りハワイのマウイ島周辺というごく狭い地域で生息しています。実は生物がもつ毒の中でもっとも毒性の強いパリトキシンという毒を持っていて、講談社の『MOVE 危険生物 新訂版』によると青酸カリの10万倍の毒性があり、世界最強の猛毒生物とされています。

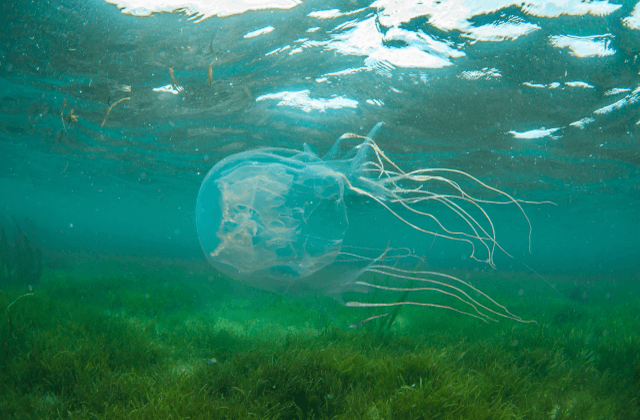

・殺人クラゲの異名を持つ「オーストラリアウンバチクラゲ」

属名を「キロネックス」といい、子どもが刺されてから1時間以内で死亡した例があるほど、強い毒を持つ殺人クラゲとして知られています。その毒性は青酸カリの1万倍とも(『MOVE 危険生物 新訂版』による)。オーストラリアに生息しているのですが、浅瀬にも出現するため海水浴客が被害に遭うケースが後を経たないといいます。

・刺されると世界一痛い「サシハリアリ」

昆虫学者のジャスティン・シュミットが自らの体で調査した刺されると痛い昆虫ランキングのトップになったのが、アマゾンに生息するサシハリアリです。鋭い毒針で刺されると激痛が走り、その痛みは弾丸に撃たれたようなショックであることから「弾丸アリ」と呼ばれることもあるそうです。

・国内でも発見が増えている「ヒョウモンダコ」

大きくても10センチ程度の小型のタコで、日本からオーストラリアにかけての浅い海域に生息しているヒョウモンダコ。その唾液にはフグ毒としても知られる神経毒のテトロドトキシンが含まれ、噛まれると呼吸困難になることもあり、海外では死亡に至った事例もあります。生息地が徐々に北上している傾向も見られ、国内でも多くの自治体が注意喚起を行っています。

・リゾート客を襲う「ハブクラゲ」

ハブクラゲは沖縄県全域に生息し、5~10月にかけて発生します。刺されると激しい痛みや腫れを引き起こしますが、過去に3人の死亡者も出ているため、その毒性を侮ることはできません。沖縄では海水浴客に注意を呼びかけるとともに、クラゲネットの設置や対処法の周知などの対策を行い、ハブクラゲによる被害を減らす努力が続いています。

世界には恐ろしい猛毒生物がいることをお分かりいただけましたでしょうか。しかし、ここで紹介したのはごく一部。モズの一種であるズグロモリモズや、カエルの一種であるモウドクフキヤガエルなども、青酸カリの数千倍の毒性を持っている危険な生物とされています。聞いているだけでも肌が痒くなってきそうな猛毒生物の世界、もし興味があれば調べてみてはいかがでしょうか。

そもそもどんな毒があるの?

生物が持つ毒と一言でいっても、血液の形状や状態を変化させて激しい痛みや吐き気などを引き起こす「血液毒」、神経や筋肉を麻痺させて呼吸困難や痙攣を引き起こす「神経毒」、血液毒や神経毒が混ざった「混合毒」などがあります。猛毒生物はエサを捕まえるためであったり、自らの身を守るために毒を持っているのです。世界の猛毒生物5選

・最強の毒を持つ「マウイイワスナギンチャク」スナギンチャクの一種で、その名の通りハワイのマウイ島周辺というごく狭い地域で生息しています。実は生物がもつ毒の中でもっとも毒性の強いパリトキシンという毒を持っていて、講談社の『MOVE 危険生物 新訂版』によると青酸カリの10万倍の毒性があり、世界最強の猛毒生物とされています。

・殺人クラゲの異名を持つ「オーストラリアウンバチクラゲ」

属名を「キロネックス」といい、子どもが刺されてから1時間以内で死亡した例があるほど、強い毒を持つ殺人クラゲとして知られています。その毒性は青酸カリの1万倍とも(『MOVE 危険生物 新訂版』による)。オーストラリアに生息しているのですが、浅瀬にも出現するため海水浴客が被害に遭うケースが後を経たないといいます。

・刺されると世界一痛い「サシハリアリ」

昆虫学者のジャスティン・シュミットが自らの体で調査した刺されると痛い昆虫ランキングのトップになったのが、アマゾンに生息するサシハリアリです。鋭い毒針で刺されると激痛が走り、その痛みは弾丸に撃たれたようなショックであることから「弾丸アリ」と呼ばれることもあるそうです。

・国内でも発見が増えている「ヒョウモンダコ」

大きくても10センチ程度の小型のタコで、日本からオーストラリアにかけての浅い海域に生息しているヒョウモンダコ。その唾液にはフグ毒としても知られる神経毒のテトロドトキシンが含まれ、噛まれると呼吸困難になることもあり、海外では死亡に至った事例もあります。生息地が徐々に北上している傾向も見られ、国内でも多くの自治体が注意喚起を行っています。

・リゾート客を襲う「ハブクラゲ」

ハブクラゲは沖縄県全域に生息し、5~10月にかけて発生します。刺されると激しい痛みや腫れを引き起こしますが、過去に3人の死亡者も出ているため、その毒性を侮ることはできません。沖縄では海水浴客に注意を呼びかけるとともに、クラゲネットの設置や対処法の周知などの対策を行い、ハブクラゲによる被害を減らす努力が続いています。

世界には恐ろしい猛毒生物がいることをお分かりいただけましたでしょうか。しかし、ここで紹介したのはごく一部。モズの一種であるズグロモリモズや、カエルの一種であるモウドクフキヤガエルなども、青酸カリの数千倍の毒性を持っている危険な生物とされています。聞いているだけでも肌が痒くなってきそうな猛毒生物の世界、もし興味があれば調べてみてはいかがでしょうか。

<参考サイト>

・世界猛毒生物ランキング! 世界一の猛毒を持つ生きものは意外な海の生きもの!? - 講談社の動く図鑑MOVE

https://cocreco.kodansha.co.jp/move/news/YCGS7

・毒の基礎知識|日刊工業新聞

https://pub.nikkan.co.jp/uploads/book/pdf_file54c58d33e6a4b.pdf

・世界「最凶」の毒を持っている生物は何か? | 読書 | 東洋経済オンライン | 社会をよくする経済ニュース

https://toyokeizai.net/articles/-/157780

・島根県:ヒョウモンダコ(トップ / しごと・産業 / 水産業 / 水産振興 / 水産行政情報 / 危険生物)

https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/suisan/shinkou/gyosei_info/hyoubondako/kikennseibutu.html

・令和4年ハブクラゲ発生注意報の発令について/沖縄県

https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/seikatsueisei/yakumu/uminokikenseibutunituite.html

・世界猛毒生物ランキング! 世界一の猛毒を持つ生きものは意外な海の生きもの!? - 講談社の動く図鑑MOVE

https://cocreco.kodansha.co.jp/move/news/YCGS7

・毒の基礎知識|日刊工業新聞

https://pub.nikkan.co.jp/uploads/book/pdf_file54c58d33e6a4b.pdf

・世界「最凶」の毒を持っている生物は何か? | 読書 | 東洋経済オンライン | 社会をよくする経済ニュース

https://toyokeizai.net/articles/-/157780

・島根県:ヒョウモンダコ(トップ / しごと・産業 / 水産業 / 水産振興 / 水産行政情報 / 危険生物)

https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/suisan/shinkou/gyosei_info/hyoubondako/kikennseibutu.html

・令和4年ハブクラゲ発生注意報の発令について/沖縄県

https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/seikatsueisei/yakumu/uminokikenseibutunituite.html

人気の講義ランキングTOP20

「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介

テンミニッツ・アカデミー編集部

葛飾北斎と応為の見事な「画狂人生」を絵と解説で辿る

テンミニッツ・アカデミー編集部

最近の話題は宇宙生命学…生命の起源に迫る可能性

川口淳一郎