社会人向け教養サービス 『テンミニッツTV』 が、巷の様々な豆知識や真実を無料でお届けしているコラムコーナーです。

今の若者に求められる能力「コンピテンシー」とは?

「最近の若者はモチベーションに欠ける」と思うことはないだろうか。もしそう思う瞬間があったとすれば、もう少し広く状況を見た方がいい。端的に言えば、そこに欠けているのは、「モチベーション」ではなく、「自律的に考える能力」かもしれない。

ここでの個人は、多方面に渡って状況を把握し、コントロールし、問題を解決したり、新しい形を提案したりすることのできる能力が必要になる。この職務遂行能力を「コンピテンシー」という。また、利益を上げる対象が「モノ」から「サービス」に変化していくところで、企業の形態も、トップダウン式(もしくはピラミッド式)から、個人の判断で動く自律的な組織(=「コンピテンシー」を持った人間が活躍する組織)に変化している。

一つの事例として、星野リゾートを紹介しよう。

星野リゾートは、2015年にトマムのレジャー施設を中国企業に売却した。これに関して星野佳路代表は、「所有」する企業から「運営」する企業への脱却を掲げている。運営に特化することで所有にかかる費用を抑えることが狙いだ。これは売るものが「モノ」から「サービス」へ変化していく社会における一連の動きの一端と考えてもよい。この後、同社は着実に成長している。

ではどう運営しているのか。まず四半期ごとに「次の季節のこの宿泊施設の魅力は何か? どう感じてもらうか?」を全員で議論する「魅力会議」を行い、次に現場のホテルでは、毎日、過去の顧客情報を共有し、今回はどうやって喜んでもらうかを議論する「作戦会議」を行う。上司が訓辞を垂れるようなことはなく、皆が対等に意見を出し合う場だ。また、経営が行き詰った宿泊施設があった場合、「あなたたちはこの宿をどうしたいのか?」と、従業員たちに議論させるプロセスを必ず取る。

つまり、サービスをする人間たちを刺激し、相互に考え合う場を最も大切にしている。こうして従業員は自ら考え、行動し、実践する自律した人材へと成長していく。ここで上司や経営陣は、議論を促す存在に徹している。この点で、上役が方針を決めて現場がそれに従うという運営方式とは大きく異なっている。

もし、若い社員に「モチベーションが欠けている」と感じたら、今どういう問題に直面しているのか、真剣に問い、共に考えてみることから始めてもいいかもしれない。

「モノ」から「サービス」に変化する時代に求められる能力「コンピテンシー」

1990年代から、売る対象は「モノ」から「サービス」へ大きく変化してきた。モノを売る企業の営業は、売るためのモチベーションとスキルで乗り切ることができたかもしれない。しかし、ソリューションやコンサルティング事業などの個別的で多様性に応じる営業の場合、モチベーションやスキルだけでは売り上げを出すことはできないだろう。ここでの個人は、多方面に渡って状況を把握し、コントロールし、問題を解決したり、新しい形を提案したりすることのできる能力が必要になる。この職務遂行能力を「コンピテンシー」という。また、利益を上げる対象が「モノ」から「サービス」に変化していくところで、企業の形態も、トップダウン式(もしくはピラミッド式)から、個人の判断で動く自律的な組織(=「コンピテンシー」を持った人間が活躍する組織)に変化している。

一つの事例として、星野リゾートを紹介しよう。

星野リゾートは、2015年にトマムのレジャー施設を中国企業に売却した。これに関して星野佳路代表は、「所有」する企業から「運営」する企業への脱却を掲げている。運営に特化することで所有にかかる費用を抑えることが狙いだ。これは売るものが「モノ」から「サービス」へ変化していく社会における一連の動きの一端と考えてもよい。この後、同社は着実に成長している。

ではどう運営しているのか。まず四半期ごとに「次の季節のこの宿泊施設の魅力は何か? どう感じてもらうか?」を全員で議論する「魅力会議」を行い、次に現場のホテルでは、毎日、過去の顧客情報を共有し、今回はどうやって喜んでもらうかを議論する「作戦会議」を行う。上司が訓辞を垂れるようなことはなく、皆が対等に意見を出し合う場だ。また、経営が行き詰った宿泊施設があった場合、「あなたたちはこの宿をどうしたいのか?」と、従業員たちに議論させるプロセスを必ず取る。

つまり、サービスをする人間たちを刺激し、相互に考え合う場を最も大切にしている。こうして従業員は自ら考え、行動し、実践する自律した人材へと成長していく。ここで上司や経営陣は、議論を促す存在に徹している。この点で、上役が方針を決めて現場がそれに従うという運営方式とは大きく異なっている。

人材育成は「モチベーションマネジメント」から「コンピテンシー」の獲得へ

現場でぶつかり考えたことを共有し、同僚も上司も並列になって共に問い、思考する。ここはあくまで提案し合う場であり、同時に、この会社が何に、どのように対応していくのかという方向性やビジョンを共有する場ともなる。確かに時間はかかるだろう。しかし、長い目で見てこれは、自律した組織で自律して動く「コンピテンシー」を備えた社員を育てる1つの方法とは言えないだろうか。もし、若い社員に「モチベーションが欠けている」と感じたら、今どういう問題に直面しているのか、真剣に問い、共に考えてみることから始めてもいいかもしれない。

<参考サイト>

・『ホワイト企業』(高橋俊介/PHP新書)

・『ホワイト企業』(高橋俊介/PHP新書)

~最後までコラムを読んでくれた方へ~

物知りもいいけど知的な教養人も“あり”だと思います。

明日すぐには使えないかもしれないけど、10年後も役に立つ“大人の教養”を 5,600本以上。

『テンミニッツTV』 で人気の教養講義をご紹介します。

「見せかけの相関」か否か…コロナ禍の補助金と病院の関係

会計検査から見えてくる日本政治の実態(2)病床確保と補助金の現実

コロナ禍において一つの大きな課題となっていたのが、感染者のための病床確保だ。そのための補助金がコロナ患者の受け入れ病院に支給されていたが、はたしてその額や運用は適正だったのか。事後的な分析で明らかになるその実態...

収録日:2025/04/14

追加日:2025/07/18

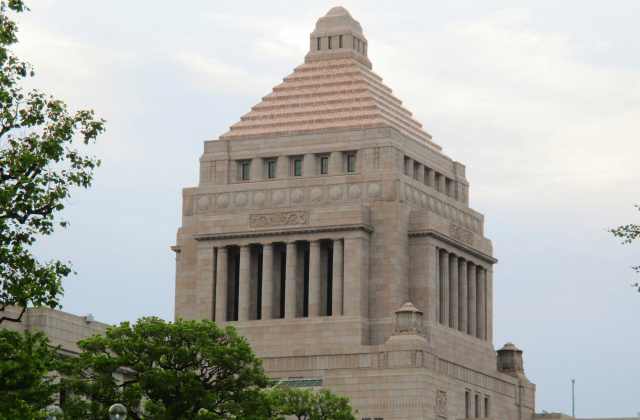

なぜ民主主義が「最善」か…法の支配とキリスト教的背景

民主主義の本質(1)近代民主主義とキリスト教

ロシアや中華人民共和国など、自由と民主主義を否定する権威主義国の脅威の増大。一方、日本、アメリカ、西欧など自由主義諸国における政治の劣化とポピュリズム……。いま、自由と民主主義は大きな試練の時を迎えている。このよ...

収録日:2024/02/05

追加日:2024/03/26

胆のう結石、胆のうポリープ…胆のうの仕組みと治療の実際

胆のうの病気~続・がんと治療の基礎知識(1)胆のうの役割と胆石治療

消化にとって重要な臓器「胆のう」。この胆のうにはどのような仕組みがあり、どのような病気になる可能性があるのだろうか。その機能、役割についてあまり知る機会のない胆のう。「サイレントストーン」とも呼ばれる、見つけづ...

収録日:2024/07/19

追加日:2025/07/14

3300万票も獲得した民主党政権がなぜ失敗?…その理由

政治学講座~選挙をどう見るべきか(5)政権交代と民主党

民主党は、2009年の衆議院選挙で過半数の議席を獲得し、政権交代に成功した。しかし、その後の政権運営に失敗してしまった。その理由についてはいまだ十分な反省が行われていないという。ではなぜ民主党は失敗してしまったのか...

収録日:2019/08/23

追加日:2020/02/12

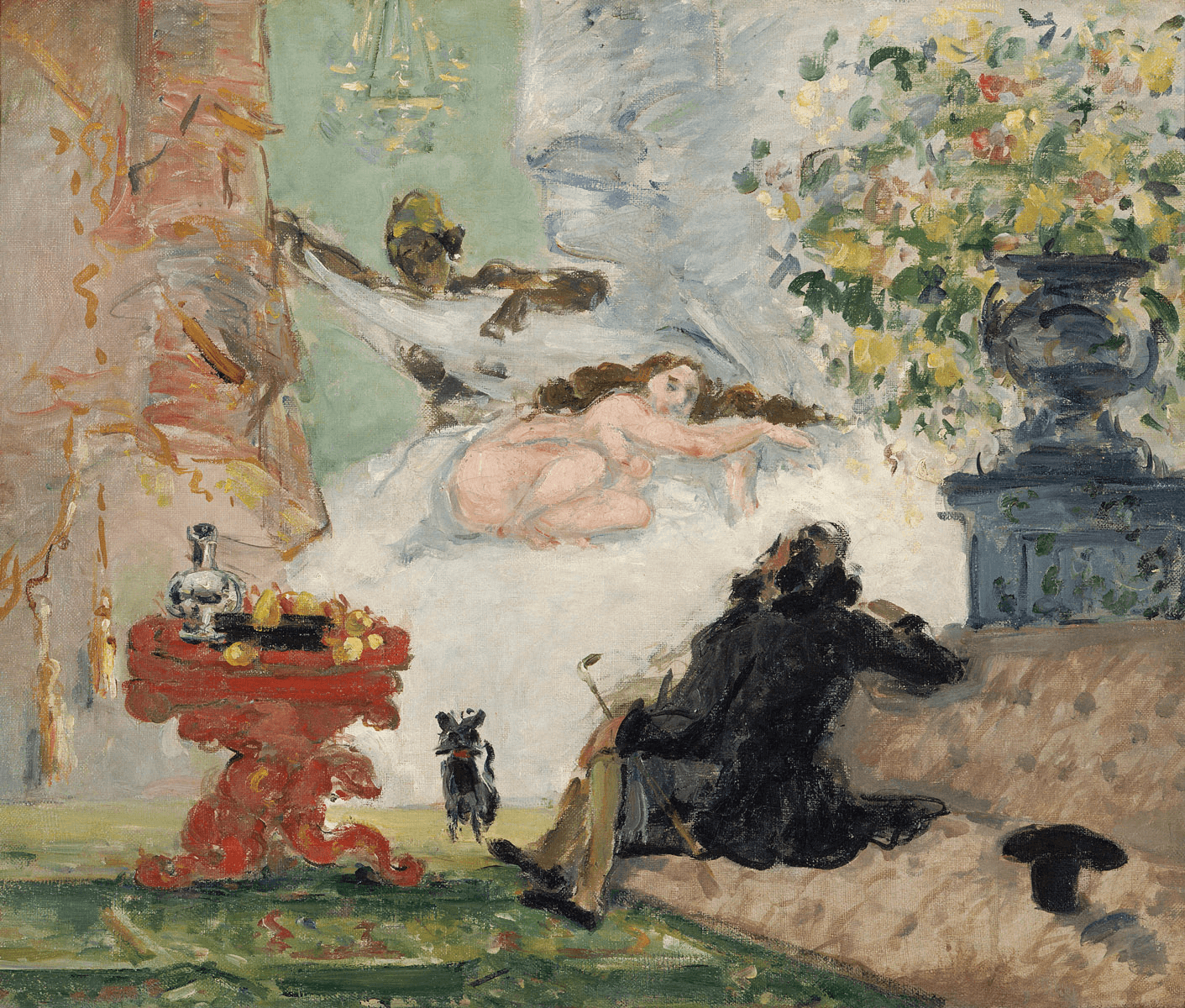

印象派を世に広めたモネ《印象、日の出》、当時の評価額は

作風と評論からみた印象派の画期性と発展(2)モネ《印象、日の出》の価値

第1回印象派展で話題となっていたセザンヌ。そのセザンヌと双璧をなすインパクトを与えた作品があった。それがモネの《印象、日の出》である。印象派の発展において重要な役割を果たした本作品をめぐる歴史的議論や当時の市況を...

収録日:2023/12/28

追加日:2025/07/17