●年下のモーツァルトを大尊敬したハイドン

――前回は、ハイドンが交響曲の父ということでしたけれども、ハイドンと来れば、やはりモーツァルトのお話も、ぜひおうかがいできればというところになりますが。

野本 そうですね。ハイドンは1732年生まれで、まだバッハが生きている頃の人でした。バッハが亡くなるのは1750年、18世紀のちょうど真ん中です。ハイドンはバッハに重なるように生きましたが、モーツァルトは1756年とバッハが亡くなってから生まれているので、もちろん会うことはできませんでした。

そして、ハイドンとモーツァルトはほぼ親子ぐらい年齢が離れているんですが、大親友だったんですね。しかも年上のハイドンのほうがモーツァルトのことを大尊敬していたという関係で、非常に仲がよかった。モーツァルトは晩年フリーメイソンに入会しますけど、そのとき一緒に入ろうと誘って、ハイドンを入会させているぐらいです。お互いに信用できる人でなかったらそこまではいかないでしょうから、かなり仲がいいですよね。

――ハイドンが交響曲の父ということで100曲以上つくっているわけですが、モーツァルトの音楽にはどのような特色や特徴があるんでしょうか。

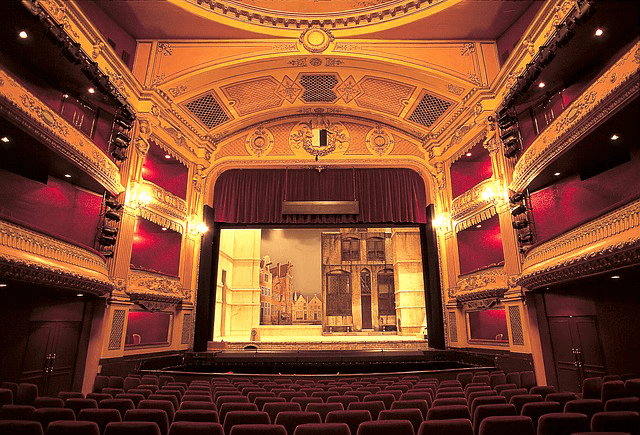

野本 実はモーツァルトは、ハイドンよりも後でありながら、交響曲にはそんなには関心はなかったんです。モーツァルトがもっぱら関心があったのはオペラ、歌劇のほうだったんですね。モーツァルトの人生は35年弱ぐらいなんですけれども、1732年生まれのハイドンは19世紀まで生きますので、完全にモーツァルトの人生を包含しています。人生やっぱり長生きしたほうがいいということではあるのですが。

ただ、モーツァルトはデビューしたのが5歳のときなので、早く死んでしまったわりに音楽家生活は30年近くあります。そのなかでオペラは30曲ぐらいですから、非常に熱心にオペラを作曲していたわけです。交響曲については、モーツァルトは「娯楽音楽」というとらえ方をしていたようなんですね。

●父への手紙が語るモーツァルトの交響曲軽視

――一般のイメージだと、オペラと交響曲ではオペラのほうが「娯楽」で、交響曲は「やや、まじめ」な印象がありますけど、モーツァルトにとっては違うわけですね。

野本 モーツァルトにとっては違っていたんです。交響曲がまじめな音楽であるとしてしまったのは、ベートーヴェンの責任なんですけれ...