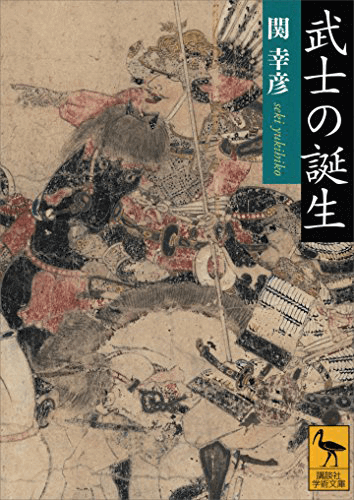

●源氏勢力の躍進における「奥州合戦」が持つ意味

やがて鎌倉幕府が樹立される際には、「内乱の10年」といわれて、武門が淘汰されていく中で鎌倉幕府の武家政権が成立しました。内乱の10年の前半の5年間は対平氏を攻略する5年間でした。そして、平氏の攻略が終わった後、文治5(1189)年に頼朝は「奥州合戦」を展開していきます。

先ほどお話ししたように、将門の乱を追討した追討3人衆の子孫たちの最終ラウンドにあたる内乱の10年は、頼朝が生き抜きました。源経基の末裔たる河内源氏の頼朝が、まずは西に向かって平貞盛の末裔である清盛の平家一門を文治元(1185)年に打倒します。そして、その後に今度は北に向かって、文治5(1189)年に、奥州藤原氏を打倒します。奥州藤原氏は、清衡、基衡、秀衡という奥州三代のあとを受けて、四代目である秀衡の息子の泰衡が統治を成していました。その奥州藤原氏のルーツが藤原秀郷です。

この流れから分かるように、ある意味では、頼朝は、まず西に向かって清盛を、やがて北、東に向かって泰衡をというように、10世紀における追討3人衆の末裔たちをこうして統合していき、武威の権力を確立していきます。

頼朝はそういう折りに、奥州合戦に参加した武士たちに、前九年や後三年の合戦を常に引き合いに出します。そのため、頼朝のもとに参加した武士団たちにとっては、前九年なり後三年を戦った頼朝の先祖たちの系図の中に自分たちを入れ込むことが、多くの関東の武士団のアイデンティティになっていきました。

その意味では、頼朝における政治の一環として奥州合戦がありました。ある意味、その奥州合戦は、源氏の頼朝の父祖たちが安倍氏や清原氏に起こした干渉戦争の再来で、勝つべくして勝った戦いでもありました。その結果として、武家の正統なる認知のための官職を「征夷大将軍」と呼ぶことの意味を、頼朝は改めて御家人たちの前に突きつけることによって武家の正統性を認知させます。こういう行動につながっていったということです。

こうしたことからも、われわれは武家や武士の問題を扱う際に、封建制や中世の意味を考えなければいけません。これはとてつもなく大きい問題です。実は中世はお手本がない時代であるということ、またそうした中で日本国が武家、武士を誕生させたことの意味を考えることがポイントで...