テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

パワハラの6類型…あなたはどれに当てはまる?

「このハゲーっ!!」と罵声を飛ばしたうえで、元秘書に対して、断続的に暴行行為をも及んでいたとされる豊田真由子議員の驚くべき騒動もあってか、いま、あらためて「パワーハラスメント」、いわゆる「パワハラ」が大きな注目を浴びています。

これほど社会問題になっている「パワハラ」の定義は、いまや一般教養といえるでしょう。みなさんは、具体的にパワハラとは何か、ご存知ですか。

もしかしたら、気づかない間に、あなたもパワハラの被害者(もしくは加害者)になっているかもしれません。

1.身体的な攻撃

「叩く、殴る、蹴るなどの暴行」が当たります。豊田議員の「暴力」もこれに該当するでしょう!?

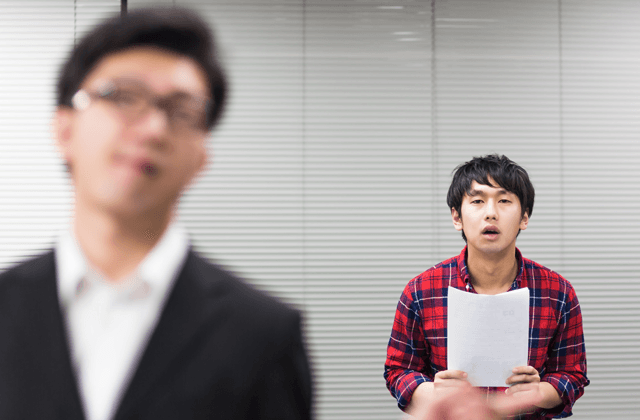

2.精神的な攻撃

「同僚の目の前で叱責」、「必要以上に長時間にわたり、繰り返し執拗に叱る」などで、精神的なダメージを与える攻撃です。先述の「このハゲーっ!!」と言われた元秘書は精神的なダメージを受けたのではないでしょうか。

3.人間関係からの切り離し

「1人だけ別室に席を移される」「送別会に出席させない」などが、この類型に当てはまります。

4.過大な要求

具体例として、「新人で仕事のやり方もわからないのに、他の人の仕事まで押し付けられて、皆先に帰ってしまった」という例が挙げられています

5.過小な要求

たとえば「運転手なのに営業所の草むしりだけを命じられる」、「事務職なのに倉庫業務だけを命じられる」など。ここでは、「執拗」に、専門とは別の業務「だけ」を命じられることがポイントとなるでしょう。

6.個の侵害

「交際相手について執拗に問われる」「妻に対する悪口を言われる」という例示があります。いわゆるセクハラ、マタハラ、モラハラもこれに当てはまるでしょう。

統計としては、「厚労省がまとめたパワハラ調査では、上司から部下に対するパワハラが圧倒的に多く、76.9%(16年)。一方で、部下から上司へのパワハラはわずかに1.4%(同)だった」そうですが、部下からパワハラされたとはなかなか言い出せない人が多く、実態は表面化しにくいといわれています。

つまり、“時間内に終わらせろ、さもないと評価を下げるぞ”となるわけです。ジャーナリストの溝上憲文氏は、本当の意味で「働き方改革」を進めるのであれば、現場を締め付けるだけでなく、マネジメントの仕組みそのものを考え直す必要がある。そうしなければ、長期的な生産性の向上はおぼつかないだろうと指摘しています。

パワハラを根本的に解決するためには、組織のギスギスを解消することが重要でしょう。ただし、組織の病を個人が解消することは困難です。もし、パワハラを目にしたら、自分だけで抱え込まず、まずは会社や労働組合、もしくは外部の専門窓口などに相談することですね。

これほど社会問題になっている「パワハラ」の定義は、いまや一般教養といえるでしょう。みなさんは、具体的にパワハラとは何か、ご存知ですか。

もしかしたら、気づかない間に、あなたもパワハラの被害者(もしくは加害者)になっているかもしれません。

パワハラには6パターンある

ウェブサイト「あかるい職場応援団」によると、パワハラは大きく6つに分類できるそうです。以下の通りです。1.身体的な攻撃

「叩く、殴る、蹴るなどの暴行」が当たります。豊田議員の「暴力」もこれに該当するでしょう!?

2.精神的な攻撃

「同僚の目の前で叱責」、「必要以上に長時間にわたり、繰り返し執拗に叱る」などで、精神的なダメージを与える攻撃です。先述の「このハゲーっ!!」と言われた元秘書は精神的なダメージを受けたのではないでしょうか。

3.人間関係からの切り離し

「1人だけ別室に席を移される」「送別会に出席させない」などが、この類型に当てはまります。

4.過大な要求

具体例として、「新人で仕事のやり方もわからないのに、他の人の仕事まで押し付けられて、皆先に帰ってしまった」という例が挙げられています

5.過小な要求

たとえば「運転手なのに営業所の草むしりだけを命じられる」、「事務職なのに倉庫業務だけを命じられる」など。ここでは、「執拗」に、専門とは別の業務「だけ」を命じられることがポイントとなるでしょう。

6.個の侵害

「交際相手について執拗に問われる」「妻に対する悪口を言われる」という例示があります。いわゆるセクハラ、マタハラ、モラハラもこれに当てはまるでしょう。

部下が攻撃する「逆パワハラ」もある

パワハラというと、上司から部下に対する攻撃をイメージしますが、日本経済新聞は「部下が上司にパワーハラスメントをする『逆パワハラ』がジワリと広がっている」と報じています。逆パワハラの主犯格は、上司よりもITに強く、英語が堪能など有能なニュージェネレーション。統計としては、「厚労省がまとめたパワハラ調査では、上司から部下に対するパワハラが圧倒的に多く、76.9%(16年)。一方で、部下から上司へのパワハラはわずかに1.4%(同)だった」そうですが、部下からパワハラされたとはなかなか言い出せない人が多く、実態は表面化しにくいといわれています。

「働き方改革」がパワハラを助長する

PRESIDENT Onlineでは、「働き方改革」の影響で労働時間の管理は厳格化しつつある、仕事量が変わらないのに労働時間を減らされれば職場はギスギスしていき、社内にも深刻な影響が出るだろうと「働き方改革」の負の要素を指摘しています。つまり、“時間内に終わらせろ、さもないと評価を下げるぞ”となるわけです。ジャーナリストの溝上憲文氏は、本当の意味で「働き方改革」を進めるのであれば、現場を締め付けるだけでなく、マネジメントの仕組みそのものを考え直す必要がある。そうしなければ、長期的な生産性の向上はおぼつかないだろうと指摘しています。

パワハラを根本的に解決するためには、組織のギスギスを解消することが重要でしょう。ただし、組織の病を個人が解消することは困難です。もし、パワハラを目にしたら、自分だけで抱え込まず、まずは会社や労働組合、もしくは外部の専門窓口などに相談することですね。

<参考サイト>

・あかるい職場応援団

https://no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/pawahara-six-types/

・NIKKEI STYLE:部下から「逆パワハラ」 ネット社会でゆがむ上下関係

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO20884800X00C17A9000000

・ PRESIDENT Online:上司の腹の内"残業するな俺の給料が減る"「働き方改革」がパワハラ地獄招く

http://president.jp/articles/-/23160

・あかるい職場応援団

https://no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/pawahara-six-types/

・NIKKEI STYLE:部下から「逆パワハラ」 ネット社会でゆがむ上下関係

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO20884800X00C17A9000000

・ PRESIDENT Online:上司の腹の内"残業するな俺の給料が減る"「働き方改革」がパワハラ地獄招く

http://president.jp/articles/-/23160

人気の講義ランキングTOP20

実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない

長谷川眞理子