社会人向け教養サービス 『テンミニッツTV』 が、巷の様々な豆知識や真実を無料でお届けしているコラムコーナーです。

50歳で人妻を愛した男が辿りついた結婚観

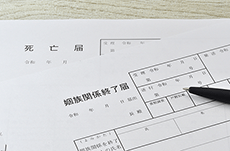

日本では今3組に1組が離婚、時間にすると2分に1組が離婚しているそうです(厚生労働省「平成25年人口動態統計」調べ)。バツイチどころかバツニも珍しくなくなってきたなか、自らもバツイチの男性が、結婚の意味を深く考える本を書きました。著者は前作『自殺』で衝撃を与えた作家で編集者の末井昭氏。ご本人による執筆の動機や内容紹介のさわりを聞いてみましょう。

違っているのは、末井氏があまたの不倫経験を重ねた上、家出し、バツイチとなって、現在の結婚生活をつかんだ人だから。良いも悪いも含めてどうしようもなかった二つの結婚をめぐる体験が赤裸々に語られているからこそ、読者の心に「結婚(離婚)ってなんだろう」という疑問の火を灯し、深く考えさせるのでしょう。

末井氏自身、結婚について真剣に考えるようになったのは、50歳になってから。それまでは割り切った不倫しか体験してこなかったのに、家出を考えるほど好きな人ができてしまったからだといいます。それを誰に相談しても、同年代の男性から返ってくるのは「誰と結婚しても同じ」「離婚なんてやめなさい」という反応ばかりでした。

それが現代の結婚の実態であることに末井氏は気づきます。編集者として見る雑誌の世界でも、女性誌には「捨てたいもの=夫」、総合誌には「破綻夫婦vs安泰夫婦」が特集されているのが実状です。そんな現実に向けて、自らの体験をもって新しい夫婦の関係を提案しているのが、この本の魅力になっています。

嘘自体は社会生活の上の潤滑剤として認める末井氏ですが、夫婦関係に嘘が入ることが自分を苛んでいるのを感じていました。不倫して帰宅すると、奥様を傷つけないよう仕事のせいにして嘘をつく。それが重なることで、自分がどんどん弱くなる。「もうやめてほしい」と思うほどズケズケ真実を突きつけてくる「嘘のない」恋人と暮らせば、自分が変われるのではないか。それが末井氏を変えたわけです。

それでも、30年以上連れ添った奥様へのいたわりが、別れを切り出せない理由になっていました。モヤモヤが続きます。そんな中、先の男友達のほとんどが「冷えた夫婦関係」しか築けていないことが、末井氏の背中を強く押しました。

離婚へのブレーキが作動しなくなった今、見直すべき夫婦の関係とはどんなものなのでしょうか。意外なことに、末井氏は『聖書』の中に書かれた「人は、その父母を離れ、妻と結び合い、一体となるのである」(創世記第2章)の記述をあげます。

ここに結婚のすべての意味が含まれている、と末井氏。そこからは、男性が女性を取り込んでいくことが「愛」の本質であるという興味深いテーマも浮き上がります。その結果、女性たちが頑張って結婚を支えている現状にも疑問を呈するようになった末井氏。具体的な語り口と風貌は10MTVオピニオンの講義(http://10mtv.jp/pc/content/detail.php?movie_id=1826)で、詳しい内容には著書で出会ってみてはいかがでしょう。

ハウツーでは伝えられない「結婚」の実態

著書の名はズバリ『結婚』(平凡社)。末井氏は最初、「読んだら絶対に結婚したくなくなる本」をめざしたといいますが、読者からの評判は逆に「この本を読んで結婚しようと決めた」というものが多数。それは、本書が書店に多数並んでいる「良い結婚・幸せな結婚をするには」というハウツー本とは一味も二味も違っているからです。違っているのは、末井氏があまたの不倫経験を重ねた上、家出し、バツイチとなって、現在の結婚生活をつかんだ人だから。良いも悪いも含めてどうしようもなかった二つの結婚をめぐる体験が赤裸々に語られているからこそ、読者の心に「結婚(離婚)ってなんだろう」という疑問の火を灯し、深く考えさせるのでしょう。

末井氏自身、結婚について真剣に考えるようになったのは、50歳になってから。それまでは割り切った不倫しか体験してこなかったのに、家出を考えるほど好きな人ができてしまったからだといいます。それを誰に相談しても、同年代の男性から返ってくるのは「誰と結婚しても同じ」「離婚なんてやめなさい」という反応ばかりでした。

それが現代の結婚の実態であることに末井氏は気づきます。編集者として見る雑誌の世界でも、女性誌には「捨てたいもの=夫」、総合誌には「破綻夫婦vs安泰夫婦」が特集されているのが実状です。そんな現実に向けて、自らの体験をもって新しい夫婦の関係を提案しているのが、この本の魅力になっています。

「この人!」に目覚めた男の取った道

それにしても、末井氏に家出を決意させるほど好きな人ができたのが50歳。普通なら、家族も社会生活も安定した軌道から逸れたくなくなるものでしょう。現れてすぐに「この人!」と思わせた彼女はどんな人だったのか、何としても気になります。その理由を末井氏はさらっと彼女が「嘘のない人」だったからだと打ち明けます。嘘自体は社会生活の上の潤滑剤として認める末井氏ですが、夫婦関係に嘘が入ることが自分を苛んでいるのを感じていました。不倫して帰宅すると、奥様を傷つけないよう仕事のせいにして嘘をつく。それが重なることで、自分がどんどん弱くなる。「もうやめてほしい」と思うほどズケズケ真実を突きつけてくる「嘘のない」恋人と暮らせば、自分が変われるのではないか。それが末井氏を変えたわけです。

それでも、30年以上連れ添った奥様へのいたわりが、別れを切り出せない理由になっていました。モヤモヤが続きます。そんな中、先の男友達のほとんどが「冷えた夫婦関係」しか築けていないことが、末井氏の背中を強く押しました。

50歳を過ぎて初めて直面する「愛」と「結婚」

伝統的な夫婦関係は、多少のモヤモヤがあっても、第三者から安泰に見られたいという思いがブレーキをかけてきた。それが社会的規範だと末井氏は分析します。女性の収入が増えたことも、離婚へのハードルを下げました。離婚へのブレーキが作動しなくなった今、見直すべき夫婦の関係とはどんなものなのでしょうか。意外なことに、末井氏は『聖書』の中に書かれた「人は、その父母を離れ、妻と結び合い、一体となるのである」(創世記第2章)の記述をあげます。

ここに結婚のすべての意味が含まれている、と末井氏。そこからは、男性が女性を取り込んでいくことが「愛」の本質であるという興味深いテーマも浮き上がります。その結果、女性たちが頑張って結婚を支えている現状にも疑問を呈するようになった末井氏。具体的な語り口と風貌は10MTVオピニオンの講義(http://10mtv.jp/pc/content/detail.php?movie_id=1826)で、詳しい内容には著書で出会ってみてはいかがでしょう。

~最後までコラムを読んでくれた方へ~

“社会人学習”できていますか? 『テンミニッツTV』 なら手軽に始められます。

明日すぐには使えないかもしれないけど、10年後も役に立つ“大人の教養”を 5,600本以上。

『テンミニッツTV』 で人気の教養講義をご紹介します。

青春期は脳のお試し期間!?社会的ニッチェと信頼の形成へ

今どきの若者たちのからだ、心、社会(2)思春期の成長、青春の脳

思春期にからだが急激に成長することを「思春期のスパート」と呼ぶ。先行して大きくなった脳にからだを追いつかせるための戦略である。脳はそれ以上大きくならないが、脳内の配線が変化する。そうした青春期の脳の実態を知るた...

収録日:2024/11/27

追加日:2025/07/12

アベノマスク、ワクチン調達の決算は?驚きの会計検査結果

会計検査から見えてくる日本政治の実態(1)コロナ禍の会計検査

日本の財政をくまなく検査し、その収入と支出を把握する会計検査院。日本のメディア報道などでは、予算の決定や補助金などの政策決定については詳しく報じられるが、それがどのように実際に使われたかは、ほとんど言及がない。...

収録日:2025/04/14

追加日:2025/07/11

正岡子規と高浜虚子の論争、その軍配と江藤淳暦年のテーマ

AI時代に甦る文芸評論~江藤淳と加藤典洋(3)正岡子規と高浜虚子の「リアリズム」

正岡子規の死後、高浜虚子が回想で述べた師・子規との論争。そこに「リアリズムとは何か」のヒントが隠されていると江藤淳氏は言う。子規と虚子、それぞれの「リアル」とは何か、そしてどちらが本当の「リアル」なのか。近代小...

収録日:2025/04/10

追加日:2025/07/09

AI時代の「真のリアル」は文芸評論の練達の手法にあり!

編集部ラジオ2025(14)なぜAI時代に文芸評論が甦るのか

どんどんと進む社会のAI化。この大激流のなかで、人間の仕事や暮らしの姿もどんどん変わっていっています。では、AI時代に「人間がやるべきこと」とはいったい、何なのでしょうか? さらにAIが、驚くほど便利に何でも教えてく...

収録日:2025/05/28

追加日:2025/07/10

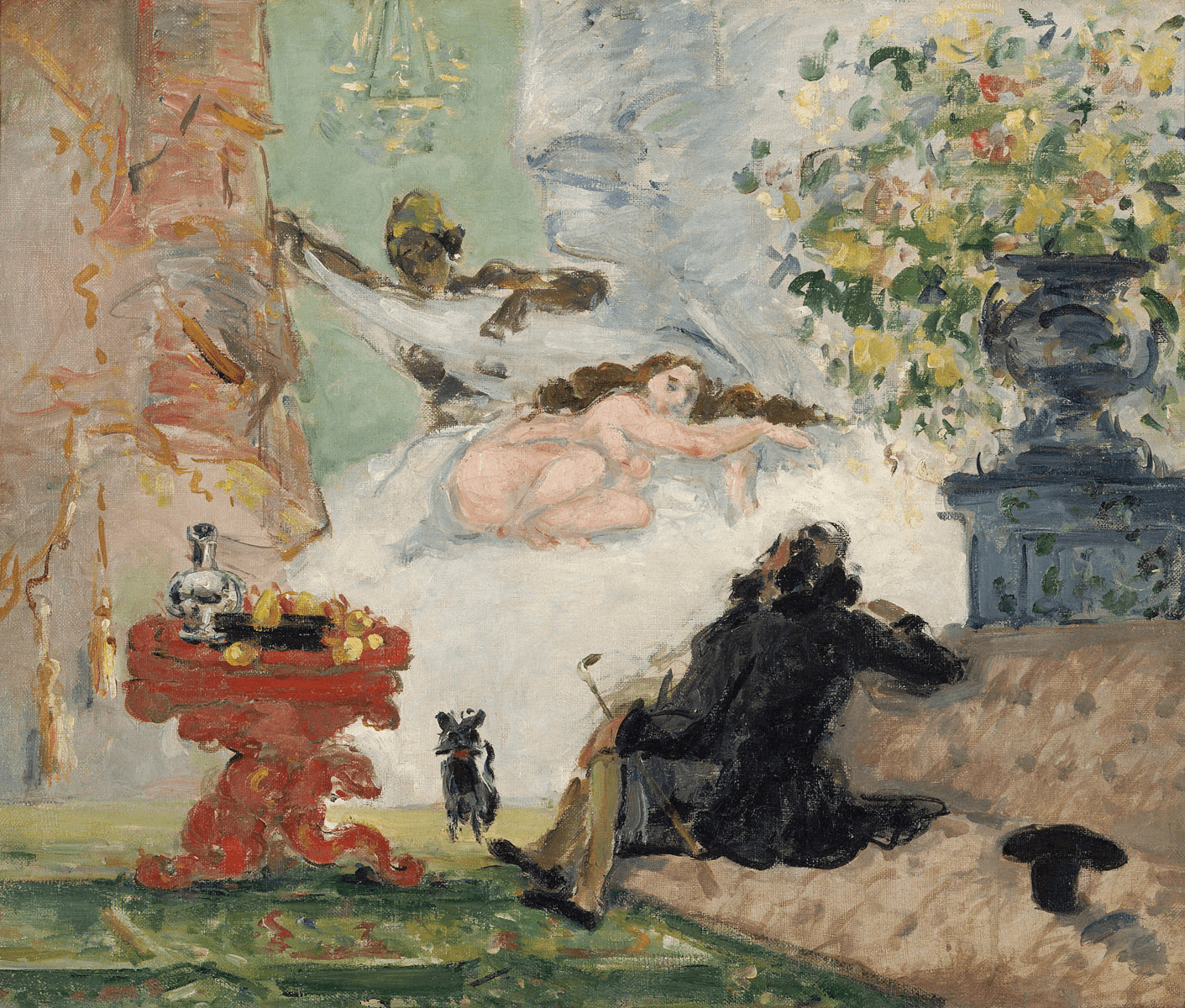

マネへの強烈なライバル意識…セザンヌ作品にみる現代性

作風と評論からみた印象派の画期性と発展(1)セザンヌの個性と現代性

印象派の最長老として多くの画家に影響を与えたピサロ。その影響を多分に受けてきた画家の中でも最大の1人がセザンヌだが、その才覚は第1回の印象派展から発揮されていた。画面構成や現代性による解釈から、セザンヌ作品の特徴...

収録日:2023/12/28

追加日:2025/07/10