テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

海外に「日本食レストラン」はどれくらいある?

海外には数多くの日本食レストランが開業しており、渡航先でふと日本食が恋しくなったとしても、気軽に日本食が食べられるようになってきています。

海外のどんな国に、どんな日本食レストランがあるのでしょうか。農林水産省のデータをもとに調べてみました。

<2021年海外における日本食レストラン数>

アジア:約10万900店

北米:約3万1,200店

中南米:約6,100店

ロシア:約3,100店

中東:約1,300店

欧州:約1万3,300店

オセアニア:約2,500店

アフリカ:約700店

(農林水産省 輸出・国際局 輸出企画課 令和3年9月30日発表)

2021年現在、海外全体で日本食レストランは約15.9万店。その中で、アジア圏がトップで10万店舗以上となっています。日本から近いため、比較的出店しやすいというのが一番の理由でしょう。続いて北米の3万1,200店舗、欧州の1万3,300店舗と続きます。世界の主要都市ではもちろん、地方の街でも日本食のレストランが浸透してきているようです。

2006年:約2,4万店

2013年:約5.5万店

2015年:約8.9万店

2017年:約11.8万店

2019年:約15.6万店

2021年:約15.9万店

(調査元は上記と同じ)

海外における日本食レストランは2017年には11万店、2019年には15万店を突破。コロナ禍の影響からか2019年~2021年の出店数は微増にとどまっていますが、2006年から15年間で6.6倍に増えています。

もともと海外で日本食は「低カロリーでヘルシーな料理」として好まれていましたが、2013年にユネスコの無形文化遺産に登録されたことがきっかけで一気に世界的な認知度が高まり、出店数の増加につながったと考えられます。

それでは、世界にはどのような日本食レストランがあるのでしょうか。

しかし近年、日本が積極的にインバウンド政策を打ち出したことで訪日観光客が増え、「ラーメン」「牛丼」「カレー」「うどん」といった安くておいしい“カジュアルな日本食”に注目する外国人が急増。特に日本の外食チェーンのクオリティの高さに驚き、その料理目当てに日本を訪れる人も珍しくなくなりました。

訪日客の増加にともない、日本の外食チェーン店も積極的に海外進出を始めています。これまであまり日本食になじみがなかったヨーロッパでは日本の「ラーメン」が人気を博しており、2022年現在はイギリスのロンドンに『一風堂』が4店舗、パリに『博多ちょうてん』が1店舗進出しています。

コロナ禍に一気に知名度を上げた“一人焼き肉”チェーン『焼き肉ライク』も、2021年にタイ・バンコクに初出店したことを皮切りに、2022年には29店舗まで海外店舗を増やしました。

コロナ禍によってインバウンド需要は急減、日本国内の飲食業は大きな打撃を受けてしまいましが、日本食そのものは海外に広く受けいれられつつあるので、コロナ後の世界をみすえた大手の日本食チェーンは海外出店により一層力を入れているようです。

とはいえ、高級日本食の人気が下火になったというわけではありません。海外出店先として人気のタイでは『大戸屋』『やよい軒』といった定食を扱う日本食レストランがすでに広く定着していること、経済成長が著しく国民の所得が増えたことなどから、和牛を使った肉料理、天ぷらなどの懐石料理、カウンター席で食べる「回らない」寿司屋といった、本格的な日本食レストランの需要が高まっています。

それにともなって日本の回転寿司チェーンも続々と海外へと出店。大手回転寿司チェーン『スシロー』は、香港や台湾、シンガポール、中国本土などアジア圏を中心に、ドバイなど中東圏も視野にいれ、2024年までに海外に200店舗を出店する見込みだそうです。

海外出店でローカライズに成功した例といえば、ハワイのワイキキ、ホノルルに出店したうどんチェーン『丸亀製麺』でしょう。店内で製麺するスタイルは日本と同じですが、現地の気温にあわせて出汁の温度を調整する、ヴィーガンメニューを提供するなど、現地に合わせたサービスにこだわったのです。その結果、ワイキキ店では日本の店舗を含め、同社で最高の売上を計上し大成功をおさめました。

世の中の移り変わりとともに、グローバル化する日本食。日本のお店と海外のお店の味の違いを食べ比べるという楽しみも、今後ますます増えていきそうですね。

海外のどんな国に、どんな日本食レストランがあるのでしょうか。農林水産省のデータをもとに調べてみました。

日本食レストランはアジア圏が最も多い

各地域の日本食レストランのおおよその数は、次の通りです。<2021年海外における日本食レストラン数>

アジア:約10万900店

北米:約3万1,200店

中南米:約6,100店

ロシア:約3,100店

中東:約1,300店

欧州:約1万3,300店

オセアニア:約2,500店

アフリカ:約700店

(農林水産省 輸出・国際局 輸出企画課 令和3年9月30日発表)

2021年現在、海外全体で日本食レストランは約15.9万店。その中で、アジア圏がトップで10万店舗以上となっています。日本から近いため、比較的出店しやすいというのが一番の理由でしょう。続いて北米の3万1,200店舗、欧州の1万3,300店舗と続きます。世界の主要都市ではもちろん、地方の街でも日本食のレストランが浸透してきているようです。

日本食レストランは15年間で6倍以上の数に

<海外の日本食レストラン出店数の推移>2006年:約2,4万店

2013年:約5.5万店

2015年:約8.9万店

2017年:約11.8万店

2019年:約15.6万店

2021年:約15.9万店

(調査元は上記と同じ)

海外における日本食レストランは2017年には11万店、2019年には15万店を突破。コロナ禍の影響からか2019年~2021年の出店数は微増にとどまっていますが、2006年から15年間で6.6倍に増えています。

もともと海外で日本食は「低カロリーでヘルシーな料理」として好まれていましたが、2013年にユネスコの無形文化遺産に登録されたことがきっかけで一気に世界的な認知度が高まり、出店数の増加につながったと考えられます。

それでは、世界にはどのような日本食レストランがあるのでしょうか。

カジュアルな日本食に注目が集まっている

これまで日本食の代名詞といえば「寿司」「天ぷら」「すきやき」といったもので、我々日本人にとっては“ご馳走”に近いものでした。しかし近年、日本が積極的にインバウンド政策を打ち出したことで訪日観光客が増え、「ラーメン」「牛丼」「カレー」「うどん」といった安くておいしい“カジュアルな日本食”に注目する外国人が急増。特に日本の外食チェーンのクオリティの高さに驚き、その料理目当てに日本を訪れる人も珍しくなくなりました。

訪日客の増加にともない、日本の外食チェーン店も積極的に海外進出を始めています。これまであまり日本食になじみがなかったヨーロッパでは日本の「ラーメン」が人気を博しており、2022年現在はイギリスのロンドンに『一風堂』が4店舗、パリに『博多ちょうてん』が1店舗進出しています。

コロナ禍に一気に知名度を上げた“一人焼き肉”チェーン『焼き肉ライク』も、2021年にタイ・バンコクに初出店したことを皮切りに、2022年には29店舗まで海外店舗を増やしました。

コロナ禍によってインバウンド需要は急減、日本国内の飲食業は大きな打撃を受けてしまいましが、日本食そのものは海外に広く受けいれられつつあるので、コロナ後の世界をみすえた大手の日本食チェーンは海外出店により一層力を入れているようです。

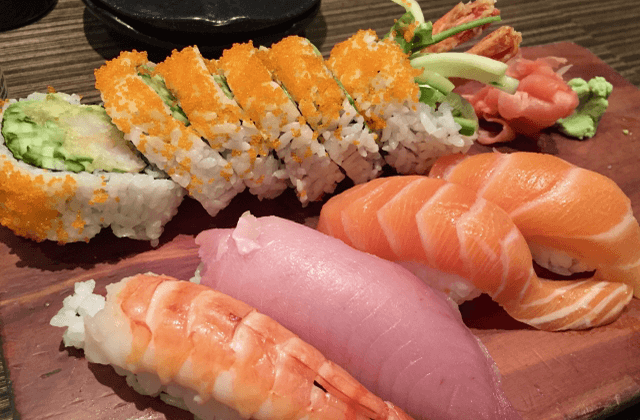

とはいえ、高級日本食の人気が下火になったというわけではありません。海外出店先として人気のタイでは『大戸屋』『やよい軒』といった定食を扱う日本食レストランがすでに広く定着していること、経済成長が著しく国民の所得が増えたことなどから、和牛を使った肉料理、天ぷらなどの懐石料理、カウンター席で食べる「回らない」寿司屋といった、本格的な日本食レストランの需要が高まっています。

生魚への抵抗感が薄れ、回転寿司チェーンも続々出店

寿司の場合、海外ではもともと生魚を食べる文化がない国が多いため、これまではカルフォルニアロールのようなオリジナルの巻き寿司や、蒸しエビなど火を通した寿司がメインでした。しかし日本の食文化が浸透するにともない、生魚を使ったにぎり寿司・刺身の人気も急上昇しています。それにともなって日本の回転寿司チェーンも続々と海外へと出店。大手回転寿司チェーン『スシロー』は、香港や台湾、シンガポール、中国本土などアジア圏を中心に、ドバイなど中東圏も視野にいれ、2024年までに海外に200店舗を出店する見込みだそうです。

“現地の好み”に合わせた日本食店の成功例

日本の外食チェーンの海外進出が盛んとはいえ、出店したところでその地に根付くとは限りません。特に現地の食習慣は考慮すべきポイントで、日本の味、製法をそのままを海外に持っていってもうまくいかないことは、少なからずあります。海外出店でローカライズに成功した例といえば、ハワイのワイキキ、ホノルルに出店したうどんチェーン『丸亀製麺』でしょう。店内で製麺するスタイルは日本と同じですが、現地の気温にあわせて出汁の温度を調整する、ヴィーガンメニューを提供するなど、現地に合わせたサービスにこだわったのです。その結果、ワイキキ店では日本の店舗を含め、同社で最高の売上を計上し大成功をおさめました。

世の中の移り変わりとともに、グローバル化する日本食。日本のお店と海外のお店の味の違いを食べ比べるという楽しみも、今後ますます増えていきそうですね。

<参考サイト>

・海外における日本食レストランの数(農林水産省)

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/attach/pdf/160328_shokub-13.pdf

・海外で人気の日本料理は? 中華・イタ飯と覇権争い(NIKKEI STYLE)

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO89002570X00C15A7000000/

・ドバイの「スシロー」は1時間待ちの日も! 海外進出を続ける外食大手が狙う“コロナ後”の世界(ITmediaビジネスONLINE)

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2202/02/news029.html

・海外における日本食レストランの数(農林水産省)

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/attach/pdf/160328_shokub-13.pdf

・海外で人気の日本料理は? 中華・イタ飯と覇権争い(NIKKEI STYLE)

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO89002570X00C15A7000000/

・ドバイの「スシロー」は1時間待ちの日も! 海外進出を続ける外食大手が狙う“コロナ後”の世界(ITmediaビジネスONLINE)

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2202/02/news029.html

人気の講義ランキングTOP20