『世界はラテン語でできている』で堪能するラテン語の魅力

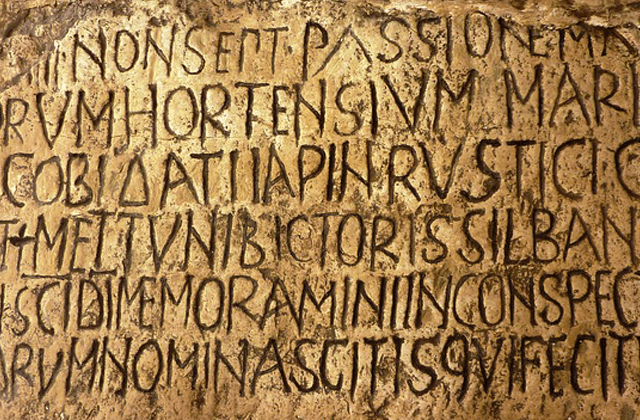

ヨーロッパではさまざまな言語が話されていますが、これらの言語には「ラテン語」が大きく影響しています。たとえば「アルファベット」は正式には「ラテン文字」と呼ばれます。つまり、ラテン語を書くために生まれた文字がアルファベットなのです。また、ラテン語とは異なる系統で発達した言語にも、ラテン語は多く入り込んでいます。

ラテン語は、大学で西洋の古典を学ぶ人やキリスト教関係の人が学ぶ、特殊な言語だと思う人が多いかもしれません。しかし、この言葉について少し調べるだけで、そうではないことがよくわかります。つまり、世界中の言語が今のかたちに変化していく過程が見えてくるので、ラテン語が共通言語だった古代ローマと現代が一気につながる体験ができるといっていいでしょう。その体験に私たちを導いてくれる書籍が『世界はラテン語でできている』(ラテン語さん著、SB新書)です。

本書は、ラテン語が「世界史」「政治」「宗教」「科学」「現代」「日本」といった領域で、どのように生きているのかが解説されています。それぞれ具体的な言葉を取り上げて、そこでの意味や語源、使用場面とその変化などが解説されていますが、この解説の仕方が実にシンプルで小気味良く、スラスラと読める。ラテン語の一つ一つにスポットライトが当てられていくので、そのつど発見があるのです。

また、英語にも大きな影響を与えています。イングランドとスコットランド、ウェールズといったエリアも一時期は大部分がローマ帝国の支配下に入りました。このことから城砦を表すラテン語castrumが変化したChester(チェスター)やManchester(マンチェスター)、Worcester(ウスター)などが現在でも地名として残っています。さらに、イングランドは11世紀にフランス系の勢力に征服されます(ノルマン・コンクエスト)。ここで、ラテン語をもととするフランス語が英語に影響を与え、14世紀から16世紀のルネサンス期には、イングランド人がラテン語の単語をそのまま英語に借用するという動きがあったということです。

ちなみに英語に関してですが、本書の最初で英単語のhistoryとstoryについて解説されています。Historyの語源は、古代ギリシャ語由来のラテン語historia(探究、記述、歴史、物語)および同じ語源の古フランス語estoire(年代記、物語)。そして、storyのもとも古フランス語estoire、つまり語源を同じくしています。中世では実際にこれらは区別されることなく、どちらも使われていたようです。これがのちに、担う代表的な意味が変化して現代のような使われ方になっているということです。

さらに現代では、恋愛を想起させるromance(ロマンス)という言葉も興味深いです。romanceの語源はラテン語のromanice(俗語で)という意味です。このromaniceはRoma(ローマ)から派生語なのですが、なぜこれが恋愛を想像させるのかといえば、俗ラテン語(市民が日常生活で使ったラテン語でフランス語、イタリア語、スペイン語などのもとの言葉)で書かれた文学作品の中に恋愛作品が見られたから、ということに由来するのです。ちなみに、フランス語のroman(ドイツ語のRomanはフランス語がもと)は「小説」を意味しますが、もともとromanは「俗語で書かれた文学作品」という意味だったそうです。

このように見てみると、ラテン語は今でも生きていることがわかります。言葉はたえず揺らぎながら新たなかたちに変化します。本書には、古代ヨーロッパで絶大な力を持った言語が長い時間を経て現代までどのように生きてきたのか、その一端が具体的な単語や短文を通して散りばめられています。そういった意味では興味のあるところから読んでみるのもいいでしょう。この機会に、古代ヨーロッパまでのつながりを実感できる貴重な体験を本書から堪能してみてはいかが。

ラテン語は、大学で西洋の古典を学ぶ人やキリスト教関係の人が学ぶ、特殊な言語だと思う人が多いかもしれません。しかし、この言葉について少し調べるだけで、そうではないことがよくわかります。つまり、世界中の言語が今のかたちに変化していく過程が見えてくるので、ラテン語が共通言語だった古代ローマと現代が一気につながる体験ができるといっていいでしょう。その体験に私たちを導いてくれる書籍が『世界はラテン語でできている』(ラテン語さん著、SB新書)です。

発見の連続!本書にちりばめられたラテン語の魅力

本書の筆者「ラテン語さん」は、高校2年生のときに英語の勉強で語源を調べていたとき、ラテン語に興味を持ったそうです。その後は東京外国語大学に進んで言語の研究を重ね、2016年からはX(旧Twitter)でラテン語の魅力を日々紹介しています。現在は東京古典学舎研究員で、広告やゲームなどに使われるラテン語の作成や翻訳なども手掛けているそうです。「ラテン語さん」のX(旧Twitter)では、物語などに出てくるラテン語を取り上げたり、街で見かける外国語の一言の語源を解説したりと、日々興味深い知見が得られます。本書は、ラテン語が「世界史」「政治」「宗教」「科学」「現代」「日本」といった領域で、どのように生きているのかが解説されています。それぞれ具体的な言葉を取り上げて、そこでの意味や語源、使用場面とその変化などが解説されていますが、この解説の仕方が実にシンプルで小気味良く、スラスラと読める。ラテン語の一つ一つにスポットライトが当てられていくので、そのつど発見があるのです。

ラテン語はヨーロッパのさまざまな言語の大元

では、ここで本書からその一部を紹介します。そもそもラテン語とはイタリア半島中西部の一都市の言語として生まれた言語で、そこから古代ローマが勢力を拡大したことでヨーロッパのあらゆる地域で使用されるようになり、その後は書き言葉としても使われていきます。こうしてラテン語は現在のフランス語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、ルーマニア語などのもとになりました。ちなみに、ラテン語の読み方はローマ字読みと似ていることから、日本語母語話者のほうが現代ヨーロッパ人よりも発音しやすいのだそうです。また、英語にも大きな影響を与えています。イングランドとスコットランド、ウェールズといったエリアも一時期は大部分がローマ帝国の支配下に入りました。このことから城砦を表すラテン語castrumが変化したChester(チェスター)やManchester(マンチェスター)、Worcester(ウスター)などが現在でも地名として残っています。さらに、イングランドは11世紀にフランス系の勢力に征服されます(ノルマン・コンクエスト)。ここで、ラテン語をもととするフランス語が英語に影響を与え、14世紀から16世紀のルネサンス期には、イングランド人がラテン語の単語をそのまま英語に借用するという動きがあったということです。

ちなみに英語に関してですが、本書の最初で英単語のhistoryとstoryについて解説されています。Historyの語源は、古代ギリシャ語由来のラテン語historia(探究、記述、歴史、物語)および同じ語源の古フランス語estoire(年代記、物語)。そして、storyのもとも古フランス語estoire、つまり語源を同じくしています。中世では実際にこれらは区別されることなく、どちらも使われていたようです。これがのちに、担う代表的な意味が変化して現代のような使われ方になっているということです。

さらに現代では、恋愛を想起させるromance(ロマンス)という言葉も興味深いです。romanceの語源はラテン語のromanice(俗語で)という意味です。このromaniceはRoma(ローマ)から派生語なのですが、なぜこれが恋愛を想像させるのかといえば、俗ラテン語(市民が日常生活で使ったラテン語でフランス語、イタリア語、スペイン語などのもとの言葉)で書かれた文学作品の中に恋愛作品が見られたから、ということに由来するのです。ちなみに、フランス語のroman(ドイツ語のRomanはフランス語がもと)は「小説」を意味しますが、もともとromanは「俗語で書かれた文学作品」という意味だったそうです。

ラテン語は今も生きている

また、ラテン語は現代では研究対象というだけではなく、実際に使われている言葉でもあります。たとえば『ハリー・ポッター』は小説の第1話と第2話がラテン語に翻訳されているとのこと。ほかにも『不思議の国のアリス』『ロビンソン・クルーソー』『宝島』『ホビットの冒険』などもラテン語に翻訳されています。現代ではラテン語が公用語とされるのはバチカン市国だけなのですが、ラテン語を学んだり話したりする人は多く、実際に世界的にラテン語会話の教材なども充実しており、ラテン語でニュース配信するWebサイトもあります。このように見てみると、ラテン語は今でも生きていることがわかります。言葉はたえず揺らぎながら新たなかたちに変化します。本書には、古代ヨーロッパで絶大な力を持った言語が長い時間を経て現代までどのように生きてきたのか、その一端が具体的な単語や短文を通して散りばめられています。そういった意味では興味のあるところから読んでみるのもいいでしょう。この機会に、古代ヨーロッパまでのつながりを実感できる貴重な体験を本書から堪能してみてはいかが。

<参考文献>

『世界はラテン語でできている』(ラテン語さん著、SBクリエイティブ)

https://www.sbcr.jp/product/4815621261/

<参考サイト>

ラテン語さんのツイッター(現X)

https://twitter.com/latina_sama

『世界はラテン語でできている』(ラテン語さん著、SBクリエイティブ)

https://www.sbcr.jp/product/4815621261/

<参考サイト>

ラテン語さんのツイッター(現X)

https://twitter.com/latina_sama

人気の講義ランキングTOP20

実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない

長谷川眞理子