●「本質主義」を避け、対話の形式に賭けてみる

では、日本の語り方から始めたいと思います。資料には「『本質主義』に陥らないように注意しながら、いかにして『日本』を語るのか?」と書きました。多くの場合、「日本とはこうだ」という本質を語る言説が多く、バリエーションが多様にあります。相いれるものもあれば、まったく相いれないものもあります。

「本質主義」は、この50年ぐらいの間、繰り返し問い直されてきました。そんなに簡単に本質を立てるのはやめておいた方がいいのではないか。それはわれわれの思考の自由を奪ってしまうのではないか。それよりも、もっと思考を自由に解き放つために、本質を立てずにその事柄を考え、問うやり方がいいのではないかと論じられてきたわけです。

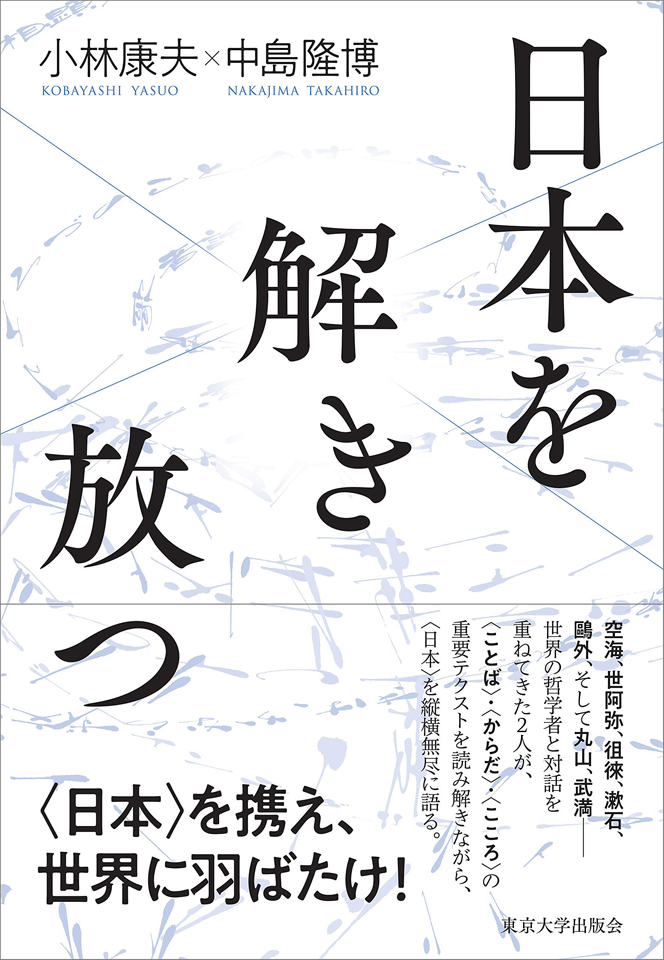

われわれもそのラインに乗っているわけで、『日本を解き放つ』の本を作ったときに、何か決まった「日本」が前提されていたわけではありません。そうではなく、日本に対する私たちのイメージがいろいろとある。そういったものを取り上げながら、いかにして日本を語れば、日本に対するチャンスを開くことができるのか。日本の未来をもっと豊かなものにできるのかといったことを考えてみたわけです。

この本は小林康夫氏との対話にしましたが、多くの本は一人の著者が語るmonologue形式です。著者の世界観が隅々まで表現されるのが、大体近代的な本の作り方です。それはそれで面白く、自分が隅々まで理解してその本を支配できているような感覚はあります。しかし、dialogue(対話)をしてみると、それはできないのです。

小林氏と私はいろいろな話をしましたけれども、「まさか自分がこんなことを考えるとは」「まさか自分がこんなことを口にするとは」という局面がたくさん出てきました。まったく想像していなかったのに、相手の言葉に触発されて、その場で思考が駆動し始める。こういう感覚がdialogueにはあるわけで、それ自体が実は日本の語り方において極めて重要なのではないかと思いました。

●ことばとからだとこころは別ものではない

目次はこのようになっているので、ざっとご覧いただければと思います。

「世界の未来に向かって」というのが、小林氏の最初の「はじめに」です。私たちはある未来を開こう、考え...

(小林康夫著、 中島隆博著、東京大学出版会)