社会人向け教養サービス 『テンミニッツTV』 が、巷の様々な豆知識や真実を無料でお届けしているコラムコーナーです。

日本は1000兆円の借金をどうやって減らすのか?

日本の国債残高は1000兆円を超え、名目GDPの2倍強にまで達しています。一部のマスコミは、この数字だけを大きく取り上げて「日本破綻」のシナリオを描いてみせますが、政策をより近くで観察する経済学者の見方はもっと落ち着いたものです。ここでは学習院大学国際社会科学部の伊藤元重教授による「借金の減らし方」と「日本の財政のあり方」の関係を、ごくかいつまんで聞いてみましょう。

戦後の日本は、バブル崩壊直前まで財政黒字を達成してきました。バブル崩壊と経済低迷のなか、税収激減により収入面で国庫は、景気対策として多額の財政支出や赤字国債の発行を繰り返したのです。これが「財政赤字」の原因で、時間的に見ると1990年代の初めから2015年まで、約25年かけて積もらせた結果が現在の数字となっています。

25年かけて増やした借金を3年や5年で返すことはまず不可能ですが、ここには国際的な「信義」がかかっています。日本の財政に対する不安感が募り、マーケットの信任が揺らいだときには、即座に国債の金利上昇となって跳ね返る可能性があります。仮に現在0.5%程度の10年物国債の金利が2.5%にまで上がったとすれば、1000兆円の2%の金利負担を負わねばならなくなります。それは日本にとって本当に避けたい「危機」です。

財政健全化へのめどさえ立てば、そこから借金を徐々に返済することに取り掛かっても遅くありません。伊藤教授が描いているのは、25年かけて増やした債務を、30年がかりで80%台に減らすシナリオです。

それを可能にするのが、政府の強調する「GDP名目成長率3%」の達成です。これができれば、30年運用することにより、借金の分母は1.03の30乗の計算で2.4倍になります。借金総額という分子は変わらなくても、分母が増えることにより、30年後の債務GDP比率は、現在の200%から83~84%にまで下げられるのです。なんとも頭のいい方法ではないでしょうか。

25年間の借金を増やした最大の理由は、デフレと経済的低迷。それを減らす最大の特効薬は、成長率アップによる「穏やかなインフレ」だと伊藤教授。デフレ慣れした国民生活も、そろそろ転換を迫られているのでしょう。

借金の原因と返済しない場合のリスクをきちんと見つめる

国債残高すなわち国の借金が、政府にとって最重要の課題であるのは間違いありませんが、「そもそもいつ、どのようにできたのか」という原因と、「返済をしぶったらどうなるのか」の結果を真剣に見つめることが肝心だと、伊藤教授は示唆します。戦後の日本は、バブル崩壊直前まで財政黒字を達成してきました。バブル崩壊と経済低迷のなか、税収激減により収入面で国庫は、景気対策として多額の財政支出や赤字国債の発行を繰り返したのです。これが「財政赤字」の原因で、時間的に見ると1990年代の初めから2015年まで、約25年かけて積もらせた結果が現在の数字となっています。

25年かけて増やした借金を3年や5年で返すことはまず不可能ですが、ここには国際的な「信義」がかかっています。日本の財政に対する不安感が募り、マーケットの信任が揺らいだときには、即座に国債の金利上昇となって跳ね返る可能性があります。仮に現在0.5%程度の10年物国債の金利が2.5%にまで上がったとすれば、1000兆円の2%の金利負担を負わねばならなくなります。それは日本にとって本当に避けたい「危機」です。

借金を減らす最大の特効薬は、成長率アップによる「穏やかなインフレ」

政府にとって優先順位が高いのは、財政健全化に向けていかに日本が努力しているかを、きちんと形にしてアピールすること。いわば借金を減らすための下地作りといえるでしょう。財政健全化政策として政府が現在基本方針としているのは、財政赤字の削減と社会保障改革の二本柱。前者のためには歳出カットと消費税率のアップが議論され、後者のためには医療や年金を量から質へ改革することが要求されています。財政健全化へのめどさえ立てば、そこから借金を徐々に返済することに取り掛かっても遅くありません。伊藤教授が描いているのは、25年かけて増やした債務を、30年がかりで80%台に減らすシナリオです。

それを可能にするのが、政府の強調する「GDP名目成長率3%」の達成です。これができれば、30年運用することにより、借金の分母は1.03の30乗の計算で2.4倍になります。借金総額という分子は変わらなくても、分母が増えることにより、30年後の債務GDP比率は、現在の200%から83~84%にまで下げられるのです。なんとも頭のいい方法ではないでしょうか。

25年間の借金を増やした最大の理由は、デフレと経済的低迷。それを減らす最大の特効薬は、成長率アップによる「穏やかなインフレ」だと伊藤教授。デフレ慣れした国民生活も、そろそろ転換を迫られているのでしょう。

~最後までコラムを読んでくれた方へ~

より深い大人の教養が身に付く 『テンミニッツTV』 をオススメします。

明日すぐには使えないかもしれないけど、10年後も役に立つ“大人の教養”を 5,600本以上。

『テンミニッツTV』 で人気の教養講義をご紹介します。

マネへの強烈なライバル意識…セザンヌ作品にみる現代性

作風と評論からみた印象派の画期性と発展(1)セザンヌの個性と現代性

印象派の最長老として多くの画家に影響を与えたピサロ。その影響を多分に受けてきた画家の中でも最大の1人がセザンヌだが、その才覚は第1回の印象派展から発揮されていた。画面構成や現代性による解釈から、セザンヌ作品の特徴...

収録日:2023/12/28

追加日:2025/07/10

AI時代の「真のリアル」は文芸評論の練達の手法にあり!

編集部ラジオ2025(14)なぜAI時代に文芸評論が甦るのか

どんどんと進む社会のAI化。この大激流のなかで、人間の仕事や暮らしの姿もどんどん変わっていっています。では、AI時代に「人間がやるべきこと」とはいったい、何なのでしょうか? さらにAIが、驚くほど便利に何でも教えてく...

収録日:2025/05/28

追加日:2025/07/10

なぜ思春期は大事なのか?コホート研究10年の成果に迫る

今どきの若者たちのからだ、心、社会(1)ライフヒストリーからみた思春期

なぜ思春期に注目するのか。この十年来、10歳だった子どもたちのその後を10年追跡する「コホート研究」を行っている長谷川氏。離乳後の子どもが性成熟しておとなになるための準備期間にあたるこの時期が、ヒトという生物のライ...

収録日:2024/11/27

追加日:2025/07/05

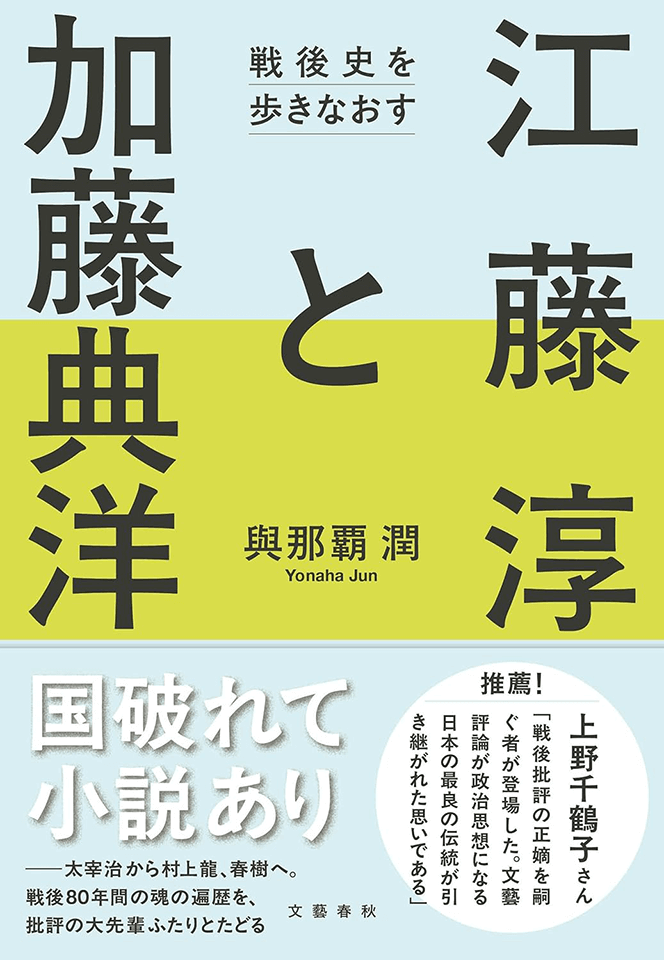

正岡子規と高浜虚子の論争、その軍配と江藤淳暦年のテーマ

AI時代に甦る文芸評論~江藤淳と加藤典洋(3)正岡子規と高浜虚子の「リアリズム」

正岡子規の死後、高浜虚子が回想で述べた師・子規との論争。そこに「リアリズムとは何か」のヒントが隠されていると江藤淳氏は言う。子規と虚子、それぞれの「リアル」とは何か、そしてどちらが本当の「リアル」なのか。近代小...

収録日:2025/04/10

追加日:2025/07/09

グリーンランドに米国の軍事拠点…北極圏の地政学的意味

地政学入門 ヨーロッパ編(10)グリーンランドと北極海

北極圏に位置する世界最大の島グリーンランド。ここはデンマークの領土なのだが、アメリカの軍事拠点でもあり、アメリカ、カナダとヨーロッパ、ロシアの間という地政学的にも重要な位置にある。また、気候変動によってその軍事...

収録日:2025/02/28

追加日:2025/07/07