社会人向け教養サービス 『テンミニッツTV』 が、巷の様々な豆知識や真実を無料でお届けしているコラムコーナーです。

年収と読書の関係…お金持ちに読書家が多い理由

急速に読書ばなれが進んでいます。インターネット、スマホの普及が大きく影響しているようです。読書は手間がかかりますし、お金もかかります。スマホさえあれば、本なんていらないという方も多いはず。

そんなみなさんも年収と読書量が関係していると聞いたらいかがでしょう。世間の大富豪たち、ホリエモンもビル・ゲイツもザッカーバーグもみんな読書家として有名です。実際にどのくらい読書と年収は関係しているのか検証していきます。

また、文化庁の調査では65.1パーセントが「読書量は減っている」と回答しており、その理由については、「仕事や勉強が忙しくて読む時間がない」が最も多く51.3パーセント、「視力などの健康上の理由」が34.4パーセント、「情報機器(携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等)に時間が取られる」が26.3パーセントとなっています。

やはりインターネット、スマホの普及が大きく影響しているのです。

1カ月に最低3冊以上本を読むのは、世帯年収が「1500万以上」の人が最も多く 40.5%である一方、最も少ないのは「300~500万未満」の人で22.6%。また、読書しないと回答した人が一番少ないのは、世帯年収が「1500 万以上」の人で9.5%、一番多かったのは「300~500 万未満」で 28.8%とのこと。

この調査結果だけから断言することはできませんが、たしかに「世帯年収が高いほど読書量は多い」という傾向はあるようです。

つまり、読書は、本から情報をインプットするだけでなく、むしろ自分の中からアウトプットする力が試されるということでしょう。

酒井教授はさらに次のように述べています。「読書と言っても、そういう言葉だけでは実はなくて、視覚的に映像を頭の中に想起するとか、過去の自分の体験と照らし合わせて対比して考えるとか、自分で得られた情報から更に自分で自分の考えを構築するというプロセスがはいってくるので、人間の持っている創造的な能力がフルにいかされることになります」。ここでは「自分で自分の考えを構築するというプロセス」に力点を置いて読書の効用を説明しています。

インターネットは超高速で便利ではありますが、ひたすら検索とインプットの連続で、「自分で自分の考えを構築するというプロセス」が欠けています。

なんとなく読書と年収の関係が見えてきました。では、読書を通して思考力、論理力、表現力を高めるためにはどうすればいいのか。

「読む」と「書く」の両方が合わさって「読書」です。「読む」だけで終えずに「書く」、さらにそれについて「話す」も加えれば、読書力、思考力、論理力、表現力を同時に高めることができるはずです。

テレビ朝日「アメトーーク!」の読書芸人のように本を紹介するのもいいでしょう。ともかく大事なのは読書のアウトプットに着目することです。

そんなみなさんも年収と読書量が関係していると聞いたらいかがでしょう。世間の大富豪たち、ホリエモンもビル・ゲイツもザッカーバーグもみんな読書家として有名です。実際にどのくらい読書と年収は関係しているのか検証していきます。

急速に進行する読書ばなれの実態

そもそも、そんなに読書ばなれは深刻なのか。出版文化産業振興財団の2010年の「現代人の読書実態調査」によると、1冊も読まないと答えた人は23.7パーセントでした。それが文化庁の2014年の調査では47パーセント。これはたしかに深刻です。時の経過とともに、明らかに読書ばなれが進行していることがわかります。また、文化庁の調査では65.1パーセントが「読書量は減っている」と回答しており、その理由については、「仕事や勉強が忙しくて読む時間がない」が最も多く51.3パーセント、「視力などの健康上の理由」が34.4パーセント、「情報機器(携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等)に時間が取られる」が26.3パーセントとなっています。

やはりインターネット、スマホの普及が大きく影響しているのです。

世帯年収が高いほど読書量は多い

出版文化産業振興財団の調査では、「世帯年収が高いほど読書量は多い傾向」という結果を明らかにしています。1カ月に最低3冊以上本を読むのは、世帯年収が「1500万以上」の人が最も多く 40.5%である一方、最も少ないのは「300~500万未満」の人で22.6%。また、読書しないと回答した人が一番少ないのは、世帯年収が「1500 万以上」の人で9.5%、一番多かったのは「300~500 万未満」で 28.8%とのこと。

この調査結果だけから断言することはできませんが、たしかに「世帯年収が高いほど読書量は多い」という傾向はあるようです。

読書の効用はアウトプットにある

NHK「クローズアップ現代+」では、読書の効用を取材しています。読書が脳に与える影響を研究する東京大学大学院の酒井邦嘉教授は「本を読むという行為は決して情報を得たいというためにやるわけではなくて、むしろ『自分の中からどの位引き出せるか』という営みなのです」と述べています。つまり、読書は、本から情報をインプットするだけでなく、むしろ自分の中からアウトプットする力が試されるということでしょう。

酒井教授はさらに次のように述べています。「読書と言っても、そういう言葉だけでは実はなくて、視覚的に映像を頭の中に想起するとか、過去の自分の体験と照らし合わせて対比して考えるとか、自分で得られた情報から更に自分で自分の考えを構築するというプロセスがはいってくるので、人間の持っている創造的な能力がフルにいかされることになります」。ここでは「自分で自分の考えを構築するというプロセス」に力点を置いて読書の効用を説明しています。

インターネットに欠けているもの

たしかに年収の高い人、仕事のできる人はインプットもさることながらアウトプットの力に優れ、独自の表現力をもっています。インターネットは超高速で便利ではありますが、ひたすら検索とインプットの連続で、「自分で自分の考えを構築するというプロセス」が欠けています。

なんとなく読書と年収の関係が見えてきました。では、読書を通して思考力、論理力、表現力を高めるためにはどうすればいいのか。

「読む」「書く」「話す」の三拍子

知の巨人、日本一の読書家とも噂される立花隆氏は、「クローズアップ現代+」の取材に対して、「読むだけじゃなくて、その次のステージとして、アウトプット」、「知的な内容のものを深めるだけじゃなくて、その全体をまとめるためには、やっぱり書くっていうことが必要なんですね」と述べています。「読む」と「書く」の両方が合わさって「読書」です。「読む」だけで終えずに「書く」、さらにそれについて「話す」も加えれば、読書力、思考力、論理力、表現力を同時に高めることができるはずです。

テレビ朝日「アメトーーク!」の読書芸人のように本を紹介するのもいいでしょう。ともかく大事なのは読書のアウトプットに着目することです。

<参考サイト>

・出版文化産業振興財団:2010 年『国民読書年』に向けて 現代人の読書実態を調査 『現代人の読書実態調査』

http://www.jpic.or.jp/press/docs/2009JPIC_research_R.pdf

・文化庁:平成25年度「国語に関する世論調査」の結果の概要

http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/kokugo_yoronchosa/pdf/h25_chosa_kekka.pdf

・NHKクローズアップ現代+:広がる“読書ゼロ”^日本人に何が~ http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3592/1.html

・出版文化産業振興財団:2010 年『国民読書年』に向けて 現代人の読書実態を調査 『現代人の読書実態調査』

http://www.jpic.or.jp/press/docs/2009JPIC_research_R.pdf

・文化庁:平成25年度「国語に関する世論調査」の結果の概要

http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/kokugo_yoronchosa/pdf/h25_chosa_kekka.pdf

・NHKクローズアップ現代+:広がる“読書ゼロ”^日本人に何が~ http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3592/1.html

~最後までコラムを読んでくれた方へ~

“社会人学習”できていますか? 『テンミニッツTV』 なら手軽に始められます。

明日すぐには使えないかもしれないけど、10年後も役に立つ“大人の教養”を 5,600本以上。

『テンミニッツTV』 で人気の教養講義をご紹介します。

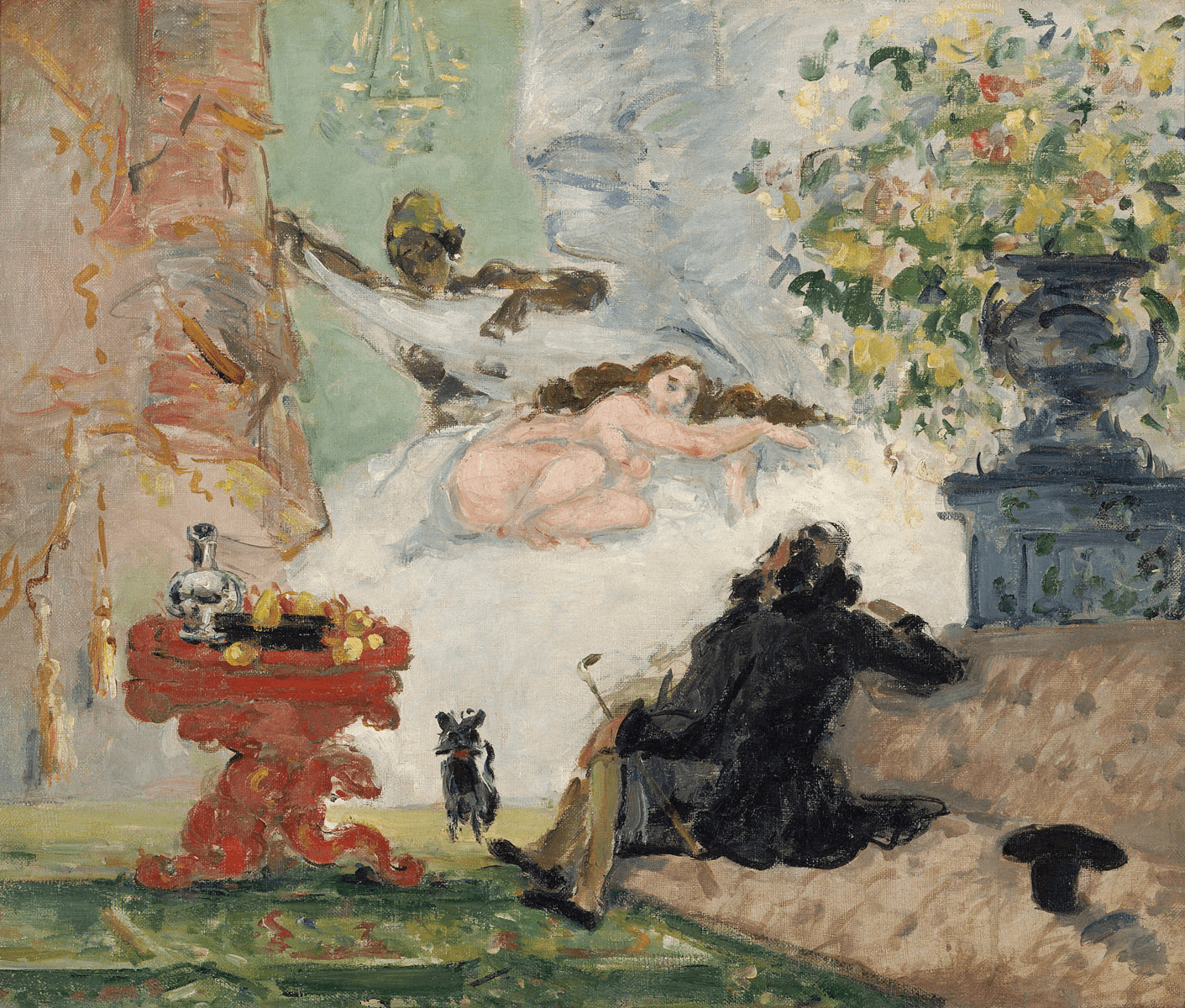

マネへの強烈なライバル意識…セザンヌ作品にみる現代性

作風と評論からみた印象派の画期性と発展(1)セザンヌの個性と現代性

印象派の最長老として多くの画家に影響を与えたピサロ。その影響を多分に受けてきた画家の中でも最大の1人がセザンヌだが、その才覚は第1回の印象派展から発揮されていた。画面構成や現代性による解釈から、セザンヌ作品の特徴...

収録日:2023/12/28

追加日:2025/07/10

AI時代の「真のリアル」は文芸評論の練達の手法にあり!

編集部ラジオ2025(14)なぜAI時代に文芸評論が甦るのか

どんどんと進む社会のAI化。この大激流のなかで、人間の仕事や暮らしの姿もどんどん変わっていっています。では、AI時代に「人間がやるべきこと」とはいったい、何なのでしょうか? さらにAIが、驚くほど便利に何でも教えてく...

収録日:2025/05/28

追加日:2025/07/10

なぜ思春期は大事なのか?コホート研究10年の成果に迫る

今どきの若者たちのからだ、心、社会(1)ライフヒストリーからみた思春期

なぜ思春期に注目するのか。この十年来、10歳だった子どもたちのその後を10年追跡する「コホート研究」を行っている長谷川氏。離乳後の子どもが性成熟しておとなになるための準備期間にあたるこの時期が、ヒトという生物のライ...

収録日:2024/11/27

追加日:2025/07/05

正岡子規と高浜虚子の論争、その軍配と江藤淳暦年のテーマ

AI時代に甦る文芸評論~江藤淳と加藤典洋(3)正岡子規と高浜虚子の「リアリズム」

正岡子規の死後、高浜虚子が回想で述べた師・子規との論争。そこに「リアリズムとは何か」のヒントが隠されていると江藤淳氏は言う。子規と虚子、それぞれの「リアル」とは何か、そしてどちらが本当の「リアル」なのか。近代小...

収録日:2025/04/10

追加日:2025/07/09

グリーンランドに米国の軍事拠点…北極圏の地政学的意味

地政学入門 ヨーロッパ編(10)グリーンランドと北極海

北極圏に位置する世界最大の島グリーンランド。ここはデンマークの領土なのだが、アメリカの軍事拠点でもあり、アメリカ、カナダとヨーロッパ、ロシアの間という地政学的にも重要な位置にある。また、気候変動によってその軍事...

収録日:2025/02/28

追加日:2025/07/07