テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

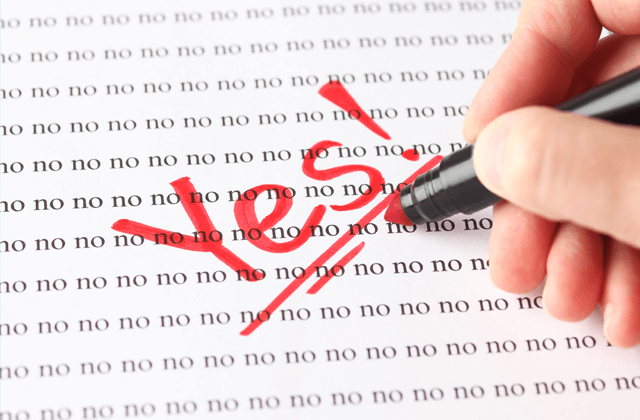

「NOと言わせない/YESと言わせる」説得術

買い物をする時やなにかしらのサービスを受ける時、わたしたちは買う(対価を支払う)理由が必要です。支払いが高額になればなるほど、より強い理由が必要になります。これに対して、営業・提供する側は、どうやれば売れるか、客が買う理由を考えるでしょう。この営業には大きく分けて「NOと言わせない方法」と「YESと言わせる方法」の2つがあるといえるかもしれません。それぞれについて少し詳しく見てみましょう。

具体例は省きますが、どの方法にも共通しているのは「相手の言葉を決して否定しない」こと。そして、著者の考えの核心は「人間の行動原理は自己承認欲求を満たすことにある」ということです。自分の気持が受け入れられ、その上で褒められることで人は相手を信頼し心を開くということです。こうした点がNOと言わせない話法となっているわけで、確かにとうなずかざるをえません。

戦後、日本が復興に向かう頃、自衛隊は税金ドロボーなどといわれるような時代があったそうです。この時、吉田茂は防衛大の卒業式で卒業生に向かって以下のように演説しました。

「君たちは自衛隊在職中、国民から感謝されたり、歓迎されることなく自衛隊を終わるかもしれない。しかし、自衛隊が国民から歓迎され、ちやほやされる事態とは、外国から攻撃されて国家存亡のときとか、災害派遣のときとか、国民が困窮し国家が混乱に直面しているときだけなのだ。言葉を換えれば、君たちが日陰者扱いされているときのほうが、国民は幸せなのだ。どうか、耐えてもらいたい」

不遇の扱いを受ける人間に対して、その不遇にこそ価値があるのだ、というダイナミックな言い換えですよね。これを国のトップからいわれて、自分を誇らしく思わない人間はいないのではないでしょうか。もちろんこの演説があえてYESと言わせる、あるいはそう思わせるような話法を駆使して行ったものではないでしょう。ただ、この事例からしても、YESと言わせたり、そう思わせるように相手を説得したりする場合、相手の自尊心をどれだけ刺激するか、高揚させるか、という点に関係しているように思えます。ある意味、相手が危機的状況、あるいは困難な状況だと感じている場合は有効かもしれません。

NOと言わせない話法

村西とおる氏の著作『禁断の説得術 応酬話法?「ノー」と言わせないテクニック』では、さまざまな営業テクニックが紹介されています。著者は年商100億円のAVメーカーを経営したのち、50億円の借金を背負い、またそれも完済するようなド派手な人物です。命の危機を数回乗り越えた体験を交えつつ、そのときどのような話法を使ってきたかといったことまでが掲載されています。具体例は省きますが、どの方法にも共通しているのは「相手の言葉を決して否定しない」こと。そして、著者の考えの核心は「人間の行動原理は自己承認欲求を満たすことにある」ということです。自分の気持が受け入れられ、その上で褒められることで人は相手を信頼し心を開くということです。こうした点がNOと言わせない話法となっているわけで、確かにとうなずかざるをえません。

YESと言わせる話法

ということで、NOと言わせない話法は相手の懐にそっと入っていくような話法といえるかもしれません。これに対してYESと言わせる話法はよりパワフルな「言い換え」の話法になります。戦後、日本が復興に向かう頃、自衛隊は税金ドロボーなどといわれるような時代があったそうです。この時、吉田茂は防衛大の卒業式で卒業生に向かって以下のように演説しました。

「君たちは自衛隊在職中、国民から感謝されたり、歓迎されることなく自衛隊を終わるかもしれない。しかし、自衛隊が国民から歓迎され、ちやほやされる事態とは、外国から攻撃されて国家存亡のときとか、災害派遣のときとか、国民が困窮し国家が混乱に直面しているときだけなのだ。言葉を換えれば、君たちが日陰者扱いされているときのほうが、国民は幸せなのだ。どうか、耐えてもらいたい」

不遇の扱いを受ける人間に対して、その不遇にこそ価値があるのだ、というダイナミックな言い換えですよね。これを国のトップからいわれて、自分を誇らしく思わない人間はいないのではないでしょうか。もちろんこの演説があえてYESと言わせる、あるいはそう思わせるような話法を駆使して行ったものではないでしょう。ただ、この事例からしても、YESと言わせたり、そう思わせるように相手を説得したりする場合、相手の自尊心をどれだけ刺激するか、高揚させるか、という点に関係しているように思えます。ある意味、相手が危機的状況、あるいは困難な状況だと感じている場合は有効かもしれません。

肝心なのは相手と同じ立場に立つこと

ここではあえて、NOとYESに分けましたが、実際にはどちらであっても、相手の立場を理解して冷静に言葉を発することができるか、という点が肝心であることは間違いないでしょう。説得するのではなく、同意すること、この後に相手の喜びどころをしっかり把握して会話することで関係が生まれます。このときにようやく自分の言葉が相手の耳に届くようになるのです。

<参考文献>

・『禁断の説得術 応酬話法?「ノー」と言わせないテクニック』(村西とおる著、祥伝社新書)

・『禁断の説得術 応酬話法?「ノー」と言わせないテクニック』(村西とおる著、祥伝社新書)

人気の講義ランキングTOP20