ナタデココも!意外と知らない「発酵食品」

発酵食品といえば、どんな食べ物を思い浮かべますか? 納豆やキムチのような独特の発酵臭のあるものや、チーズやヨーグルトといった乳製品を思い出す人も多いでしょう。いずれもヘルシーなものばかりですよね。けれども実は一見、そのようなイメージがない発酵食品もたくさんあるんです。今回は、そんな意外と知られていない発酵食品と、その効能についてご紹介します!

食材が発酵することによってうまみ成分を高めたり、殺菌効果によって長期保存が可能になったりします。また、元の食材よりも栄養価が高まることもあります。

人は古来から、そうした発酵パワーを上手に使って生活をしてきました。特に日本は温暖湿潤気候でカビや菌が生育しやすい環境だったため、食物の保存方法として発酵をいかに使いこなすかが求められてきました。そのため発酵食品が他国に比べても多く、「発酵先進国」だといわれています。

【日本の主な発酵食品】

・醤油

・味噌

・納豆

・漬け物

・日本酒

・かつお節

醤油、味噌、納豆はいずれも大豆を発酵させたものです。中でも最強の健康食品として名高い納豆は、大豆に付着した納豆菌の成分がつくりだす酵素(ナットウキナーゼ)の働きにより、血液をサラサラにするので生活習慣病予防に優れているといわれています。野菜を塩や味噌に漬けた昔ながらの漬け物は、植物性の乳酸菌が発酵することによって味わい深くなるのはもちろん、乳酸菌の作用で善玉菌が増え、腸内環境の改善に役立ちます。日本酒は、糖化した米を酵母で発酵させることでアルコール成分を生み出しています。

これらに比べてかつお節は、あまり発酵食品のイメージがないかもしれません。実はかつお節はかつお節菌(カビ)を発酵させる「カビ付け」という工程があり、カビ付けを行うことでだしの透明度を高くしたり、有害な微生物の繁殖をおさえたりすることができるのです。

ほかにも日本の伝統発酵食として「しょっつる」や「ふな寿司」などが有名です。

・ナタデココ

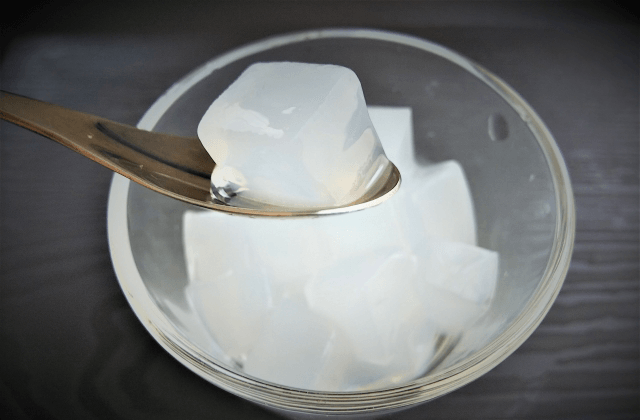

独特の食感が楽しいナタデココは、ココナッツ水に「ナタ菌」と呼ばれる酢酸菌を加えて発酵させたもの。発酵すると、上澄みが固まって膜のようになります。その膜を切り分けたものをシロップ漬けにしたのがスイーツとして食べられているナタデココです。酢酸菌が生み出す「微生物セルロース」は食物繊維の一種で、血中のコレステロールを下げる、便秘を改善するといった効能が期待されています。

・サラミ/生ハム

肉を発酵させた食品を「発酵食肉製品」といい、サラミ(ドライソーセージ)や生ハムはその代表格です。サラミは塩や香辛料を混ぜ合わせた豚や牛のひき肉を腸詰めにして発酵させたもの、生ハムは塩漬けにした豚を発酵させたものです。いずれもビタミンやナイアシン、オレイン酸などが多く含まれており、疲労回復や貧血改善、美肌効果があると言われています。ただし塩分も多いため、食べ過ぎには注意が必要です。

・バニラ

バニラの原料であるバニラビーンズは、生の青い実の状態から発酵・熟成させることで、あの甘く芳醇な香りが発生します。バニラの香りは食欲を抑える効果があるため、ダイエット中は料理にバニラエッセンスを加えてみたり、少量のバニラアイスを食べたりするのがおすすめです。

・メンマ(シナチク)/ザーサイ

ラーメンの付け合わせでおなじみのメンマも、れっきとした発酵食品です。マチクと呼ばれるタケノコを蒸したあと、袋や、かめに入れて発酵させます。発酵させているのは乳酸菌ですので、食物繊維が豊富で便秘改善に役立ちます。同じく中華料理の名脇役として人気のザーサイは、からし菜の変種を塩漬けにした中国版のお漬け物。カリウムが豊富なので、むくみ対策に適しているといわれています。

・お茶(ウーロン茶、紅茶)

緑茶、ウーロン茶、紅茶は、もとはすべて同じお茶の木の葉から作られ、その栽培方法や製造工程などの違いで変わります。工程上、発酵させないのが緑茶で、発酵させるのがウーロン茶・紅茶なので、ウーロン茶と紅茶は発酵食品となります。緑茶よりもポリフェノールが多く含まれており、高血圧予防やガン予防、風邪やインフルエンザの予防に効果的といわれています。

いずれも保存がききやすく、栄養価の高いものとして、その土地の食文化に深く根ざしてきました。あなたも健康的な生活を送るために、世界の発酵食品をより身近なものとして取り入れてみませんか?

そもそも発酵食品とは

「発酵」とは、主に3つの微生物(カビ、酵母菌、細菌)が作用することによって物質が変化し、ヒトにとって有益なものになることをいいます。反対に、有害な作用に働くと「腐敗」となります。食材が発酵することによってうまみ成分を高めたり、殺菌効果によって長期保存が可能になったりします。また、元の食材よりも栄養価が高まることもあります。

人は古来から、そうした発酵パワーを上手に使って生活をしてきました。特に日本は温暖湿潤気候でカビや菌が生育しやすい環境だったため、食物の保存方法として発酵をいかに使いこなすかが求められてきました。そのため発酵食品が他国に比べても多く、「発酵先進国」だといわれています。

【日本の主な発酵食品】

・醤油

・味噌

・納豆

・漬け物

・日本酒

・かつお節

醤油、味噌、納豆はいずれも大豆を発酵させたものです。中でも最強の健康食品として名高い納豆は、大豆に付着した納豆菌の成分がつくりだす酵素(ナットウキナーゼ)の働きにより、血液をサラサラにするので生活習慣病予防に優れているといわれています。野菜を塩や味噌に漬けた昔ながらの漬け物は、植物性の乳酸菌が発酵することによって味わい深くなるのはもちろん、乳酸菌の作用で善玉菌が増え、腸内環境の改善に役立ちます。日本酒は、糖化した米を酵母で発酵させることでアルコール成分を生み出しています。

これらに比べてかつお節は、あまり発酵食品のイメージがないかもしれません。実はかつお節はかつお節菌(カビ)を発酵させる「カビ付け」という工程があり、カビ付けを行うことでだしの透明度を高くしたり、有害な微生物の繁殖をおさえたりすることができるのです。

ほかにも日本の伝統発酵食として「しょっつる」や「ふな寿司」などが有名です。

ナタデココにバニラまで!意外と知らない発酵食品

前述のように「発酵食品といえば日本の食材」というイメージがありますが、もちろん世界にはさまざまな発酵食品が存在しています。キムチやチーズ、ヨーグルトなどはよく知られていますが、中にはあまり発酵しているイメージがないものも。ここにその一例をご紹介しましょう。・ナタデココ

独特の食感が楽しいナタデココは、ココナッツ水に「ナタ菌」と呼ばれる酢酸菌を加えて発酵させたもの。発酵すると、上澄みが固まって膜のようになります。その膜を切り分けたものをシロップ漬けにしたのがスイーツとして食べられているナタデココです。酢酸菌が生み出す「微生物セルロース」は食物繊維の一種で、血中のコレステロールを下げる、便秘を改善するといった効能が期待されています。

・サラミ/生ハム

肉を発酵させた食品を「発酵食肉製品」といい、サラミ(ドライソーセージ)や生ハムはその代表格です。サラミは塩や香辛料を混ぜ合わせた豚や牛のひき肉を腸詰めにして発酵させたもの、生ハムは塩漬けにした豚を発酵させたものです。いずれもビタミンやナイアシン、オレイン酸などが多く含まれており、疲労回復や貧血改善、美肌効果があると言われています。ただし塩分も多いため、食べ過ぎには注意が必要です。

・バニラ

バニラの原料であるバニラビーンズは、生の青い実の状態から発酵・熟成させることで、あの甘く芳醇な香りが発生します。バニラの香りは食欲を抑える効果があるため、ダイエット中は料理にバニラエッセンスを加えてみたり、少量のバニラアイスを食べたりするのがおすすめです。

・メンマ(シナチク)/ザーサイ

ラーメンの付け合わせでおなじみのメンマも、れっきとした発酵食品です。マチクと呼ばれるタケノコを蒸したあと、袋や、かめに入れて発酵させます。発酵させているのは乳酸菌ですので、食物繊維が豊富で便秘改善に役立ちます。同じく中華料理の名脇役として人気のザーサイは、からし菜の変種を塩漬けにした中国版のお漬け物。カリウムが豊富なので、むくみ対策に適しているといわれています。

・お茶(ウーロン茶、紅茶)

緑茶、ウーロン茶、紅茶は、もとはすべて同じお茶の木の葉から作られ、その栽培方法や製造工程などの違いで変わります。工程上、発酵させないのが緑茶で、発酵させるのがウーロン茶・紅茶なので、ウーロン茶と紅茶は発酵食品となります。緑茶よりもポリフェノールが多く含まれており、高血圧予防やガン予防、風邪やインフルエンザの予防に効果的といわれています。

発酵食品は、先人の知恵が生み出したヘルシー食材

いかがでしたか? 意外なものが発酵食品だったことがお分かりいただけたかと思います。いずれも保存がききやすく、栄養価の高いものとして、その土地の食文化に深く根ざしてきました。あなたも健康的な生活を送るために、世界の発酵食品をより身近なものとして取り入れてみませんか?

<参考サイト>

・発酵食.com(株式会社幻の酒)

https://hakkousyoku.com

・樽の味ホームページ

https://www.tarunoaji.com/index.htm

・日本酒のでき方(宮下酒造株式会社)

https://www.msb.co.jp/sake_manual3/

・鰹塾 鰹節ができるまで(株式会社にんべん)

https://www.travelvoice.jp/20181204-122221

・ドール コラム集(株式会社ドール)

https://www.dole.co.jp/5aday/column/search/b_html/b097.html

・発酵食肉製品の魅力(株式会社フード・ペプタイド)

http://topics.foodpeptide.com/?eid=767809

・甘い香りを生み出す「バニラ」って、いったいなに?(江崎グリコ)

https://www.glico.com/jp/enjoy/contents/bokujoshibori09/

・知っているようで知らない「発酵」のひみつVOL.1

https://www.videlicio.us/STYLE/F4p6H

・丸松物産株式会社ホームページ

http://www.marumatsu-mb.co.jp/index.html

・古賀茶業株式会社ホームページ

http://www.kogacha.co.jp

・発酵食.com(株式会社幻の酒)

https://hakkousyoku.com

・樽の味ホームページ

https://www.tarunoaji.com/index.htm

・日本酒のでき方(宮下酒造株式会社)

https://www.msb.co.jp/sake_manual3/

・鰹塾 鰹節ができるまで(株式会社にんべん)

https://www.travelvoice.jp/20181204-122221

・ドール コラム集(株式会社ドール)

https://www.dole.co.jp/5aday/column/search/b_html/b097.html

・発酵食肉製品の魅力(株式会社フード・ペプタイド)

http://topics.foodpeptide.com/?eid=767809

・甘い香りを生み出す「バニラ」って、いったいなに?(江崎グリコ)

https://www.glico.com/jp/enjoy/contents/bokujoshibori09/

・知っているようで知らない「発酵」のひみつVOL.1

https://www.videlicio.us/STYLE/F4p6H

・丸松物産株式会社ホームページ

http://www.marumatsu-mb.co.jp/index.html

・古賀茶業株式会社ホームページ

http://www.kogacha.co.jp

人気の講義ランキングTOP20

実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない

長谷川眞理子

私たちにはなぜ宗教が必要だったのか…脳の働きから考える

長谷川眞理子