テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

なぜ「タコは海のスーパーインテリジェンス」なのか

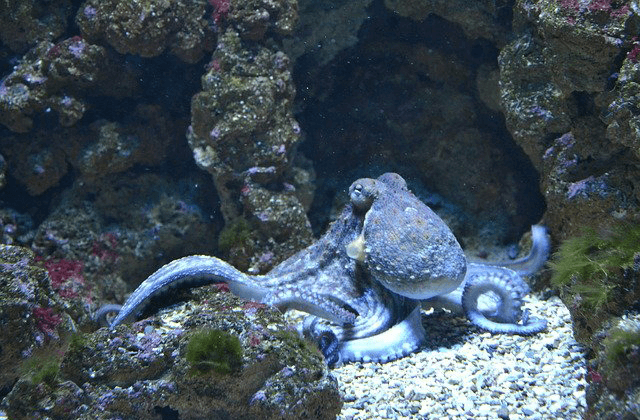

四方を海に囲まれた日本には古くから海の幸を堪能する文化が根付いています。なかでも今回のテーマは「タコ」。日本はタコの消費量が世界第一位だそうですが、同時にその愛らしい姿から近年、水族館ではメンダコブームが訪れ、アニメやマンガのキャラクターのモチーフにもなっています。

そのように身近な存在であるタコですが、じつはとても頭のいい生き物であることをご存じでしょうか。「海の賢者」ともいわれ、“オクトポリス(Octopolis)”と呼ばれる「タコの街」をつくることなども知られています。

琉球大学理学部教授である池田謙先生の著書『タコは海のスーパーインテリジェンス:海底の賢者が見せる驚異の知性』(化学同人)は、まさに「海の賢者」であるタコの生態が詳しく紹介された一冊です。食べて味わうだけじゃない、奥深いタコの世界を垣間見てみましょう。

まず脳の比率ですが、脊椎動物と無脊椎動物との間では脊椎動物のほうが脳の割合は多いということが知られています。脊椎動物とは、わたしたち人間のような背骨を軸として体を支えている生き物のことです。一方、無脊椎動物は背骨のない動物。タコは無脊椎動物に分類され、そのなかでも体の柔らかい軟体動物です。

無脊椎動物の場合、脳がないか、あっても非常に小さいことがほとんどです。しかし、池田先生によると、タコは無脊椎動物でありながら、脊椎動物並みの脳を持っていることがわかっており、無脊椎動物のなかでも例外的に大きいということです。この例外的な脳の大きさが、タコに「海の賢者」といわしめるだけの知能を与えているのです。

これを裏付ける説として、池田先生はシカゴ大学の滋野修一博士の研究を紹介しています。「滋野博士は、タコの脳を解剖して詳細に観察し、運動と感覚に関する脳内回路を特定した。それによれば、タコの脳内回路は人工知能の回路とよく似ているという。(中略)いずれも外部からの情報入力があり、それが脳内ネットワークで処理され、何らかの形で出力される。出力されたもの、たとえばある種の行動をふたたび脳内ネットワークで処理し、最適な出力をするようになる。」

つまり、ある種のトライアンドエラーを重ね、経験をもとに最適な行動を導き出す機能が備わっているのです。これは人工知能(AI)だけにいえることではありません。人間も、同じような脳のはたらきを持っています。つまり、タコは無脊椎動物のなかでもとりわけ大きな脳を活用し、経験を積み学習を重ねることで賢く成長することのできる生き物といえるでしょう。本書のなかでは、タコがいかに学習をし、どのくらいの期間その記憶を保っていられるのかといったことを、実験例をあげて解説しています。

また、群れをつくるイメージのないタコですが、これだけ賢いのであれば、タコの社会ができたとしてもおかしくはないでしょう。それが、冒頭で紹介したような「オクトポリス(タコの街)」です。すべてのタコが街をつくるわけではありませんが、特定の種類のタコは巣穴を数尾で共有したり、近くに巣穴を着くって「タコ村」を形成することがわかっています。

とはいえ、同じタコ村に住むもの同士でも、威嚇し合ったり、縄張りを主張したりするなど、必ずしも仲の良いお隣さんではないのだとか。しかし、池田先生によると、こうした行動は「社会的交渉」と呼ばれ、同じ種類のタコ同士による「積極的な相互交渉」であり、「社会的な行動」といえるということです。

本書には、タコの意外な生態が他にもいろいろと紹介されています。タコの目から見た世界はどう写るのか、タコの腕の役割、二足歩行するタコ、などなど……ここではご紹介しきれない事例に触れることで、驚きはさらに大きくなることでしょう。世界一のタコ消費国でタコ好きな国の一員として、本書を通して知性あふれるタコの世界を覗いてみてはいかがでしょうか。

そのように身近な存在であるタコですが、じつはとても頭のいい生き物であることをご存じでしょうか。「海の賢者」ともいわれ、“オクトポリス(Octopolis)”と呼ばれる「タコの街」をつくることなども知られています。

琉球大学理学部教授である池田謙先生の著書『タコは海のスーパーインテリジェンス:海底の賢者が見せる驚異の知性』(化学同人)は、まさに「海の賢者」であるタコの生態が詳しく紹介された一冊です。食べて味わうだけじゃない、奥深いタコの世界を垣間見てみましょう。

無脊椎動物とは思えないタコの脳の大きさ

動物の賢さを計る際、一つの基準となっているのが「脳」の大きさです。脳重量・体重比で脳の割合が多い生き物ほど賢いとされています。では、タコの脳は大きいのでしょうか。小さいのでしょうか。まず脳の比率ですが、脊椎動物と無脊椎動物との間では脊椎動物のほうが脳の割合は多いということが知られています。脊椎動物とは、わたしたち人間のような背骨を軸として体を支えている生き物のことです。一方、無脊椎動物は背骨のない動物。タコは無脊椎動物に分類され、そのなかでも体の柔らかい軟体動物です。

無脊椎動物の場合、脳がないか、あっても非常に小さいことがほとんどです。しかし、池田先生によると、タコは無脊椎動物でありながら、脊椎動物並みの脳を持っていることがわかっており、無脊椎動物のなかでも例外的に大きいということです。この例外的な脳の大きさが、タコに「海の賢者」といわしめるだけの知能を与えているのです。

タコの知性は人工知能以上かもしれない

では、タコの知能とはどういったものなのでしょうか。本書のタイトル「スーパーインテリジェンス」とは本来、人工知能(AI)のことを指す言葉です。池田先生はあえてこの言葉を用い、タコの知能について「人工知能さながらの賢さを持っている。いや、人工知能以上の知性と言えるかもしれない」と語ります。これを裏付ける説として、池田先生はシカゴ大学の滋野修一博士の研究を紹介しています。「滋野博士は、タコの脳を解剖して詳細に観察し、運動と感覚に関する脳内回路を特定した。それによれば、タコの脳内回路は人工知能の回路とよく似ているという。(中略)いずれも外部からの情報入力があり、それが脳内ネットワークで処理され、何らかの形で出力される。出力されたもの、たとえばある種の行動をふたたび脳内ネットワークで処理し、最適な出力をするようになる。」

つまり、ある種のトライアンドエラーを重ね、経験をもとに最適な行動を導き出す機能が備わっているのです。これは人工知能(AI)だけにいえることではありません。人間も、同じような脳のはたらきを持っています。つまり、タコは無脊椎動物のなかでもとりわけ大きな脳を活用し、経験を積み学習を重ねることで賢く成長することのできる生き物といえるでしょう。本書のなかでは、タコがいかに学習をし、どのくらいの期間その記憶を保っていられるのかといったことを、実験例をあげて解説しています。

タコは「遊び」もするし、「社会的な行動」もできる

そんなに賢く、人間的ともいえる成長過程をたどるのなら、哺乳類あるいは人間のようにコミュニケーションを取ることもできるのではないか。そう考えたくなります。人と意思疎通ができるかは別として、じつはタコは「遊び」をすると考えられています。犬や猫がおもちゃを使ってはしゃぐように、タコもそうした「生存と生殖に必要のない行動」を取ることがわかっているのです。池田先生はこのタコの遊びを「さまざまな状況に適切に対応する訓練にもなっているのではないだろうか」と語ります。赤ちゃんライオンが、兄弟でじゃれ合うのは狩りの練習になっているのではという説もありますが、タコも無意識のうちに遊びのなかで経験を積んでいるのかもしれません。さらに、タコには「性格」も存在しているというのです。個体によって異なる性格がタコの学習能力をより高めているのだとか。また、群れをつくるイメージのないタコですが、これだけ賢いのであれば、タコの社会ができたとしてもおかしくはないでしょう。それが、冒頭で紹介したような「オクトポリス(タコの街)」です。すべてのタコが街をつくるわけではありませんが、特定の種類のタコは巣穴を数尾で共有したり、近くに巣穴を着くって「タコ村」を形成することがわかっています。

とはいえ、同じタコ村に住むもの同士でも、威嚇し合ったり、縄張りを主張したりするなど、必ずしも仲の良いお隣さんではないのだとか。しかし、池田先生によると、こうした行動は「社会的交渉」と呼ばれ、同じ種類のタコ同士による「積極的な相互交渉」であり、「社会的な行動」といえるということです。

タコ好きの国民なら知っておきたいタコの知性

いかがだったでしょうか。日本ではタコは世界一消費する海の幸ですが、「こんなに賢い生き物だったのか」と驚かれている方も少なくないでしょう。本書には、タコの意外な生態が他にもいろいろと紹介されています。タコの目から見た世界はどう写るのか、タコの腕の役割、二足歩行するタコ、などなど……ここではご紹介しきれない事例に触れることで、驚きはさらに大きくなることでしょう。世界一のタコ消費国でタコ好きな国の一員として、本書を通して知性あふれるタコの世界を覗いてみてはいかがでしょうか。

<参考文献>

『タコは海のスーパーインテリジェンス: 海底の賢者が見せる驚異の知性』 (池田譲著、DOJIN選書)

https://www.kagakudojin.co.jp/book/b542274.html

<参考サイト>

琉球大学池田研究室

http://w3.u-ryukyu.ac.jp/ceph_lab/

『タコは海のスーパーインテリジェンス: 海底の賢者が見せる驚異の知性』 (池田譲著、DOJIN選書)

https://www.kagakudojin.co.jp/book/b542274.html

<参考サイト>

琉球大学池田研究室

http://w3.u-ryukyu.ac.jp/ceph_lab/

人気の講義ランキングTOP20

ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ

テンミニッツ・アカデミー編集部