社会人向け教養サービス 『テンミニッツ・アカデミー』 が、巷の様々な豆知識や真実を無料でお届けしているコラムコーナーです。

2025年の干支ヘビの不思議な生態を『ヘビ学』で学ぼう

今年2025年は巳(ヘビ)年です。十二支にもいるように日本ではヘビは身近な存在です。また世界の歴史を遡ってもヘビは重要なところで登場します。例えば、聖書の『創世記』第3章では、ヘビにそそのかされたイブが禁断の果実を食べ、それをアダムにも与えたことでエデンの園から追放されます。そうしてこの果実を食べたことで人間は善悪について知ることになりました。

つまり、ヘビは人類に知恵をもたらした重要な存在かもしれません。このように、古くから人間と密接な関係のあるヘビですが、その生態などについては意外と知らないことが多いかもしれません。このヘビについて詳しく解説する本が『ヘビ学 毒・鱗・脱皮・動きの秘密』(ジャパン・スネークセンター著、小学館新書)です。

著者のジャパン・スネークセンター(JSC)は、一般財団法人「日本蛇族学研究所(通称:蛇研)」が管理・運営する日本で唯一の「ヘビ専門」の動物園・研究施設で、群馬県太田市にあります。1965年に開園以来、毒蛇咬傷の疫学調査や抗毒素(血清)の製造・研究を行う一方で、国内外の貴重な蛇を飼育・展示しています。そこにいる飼育員は「ヘビの研究者」たちです。生物学的研究のみならず、ヘビの咬傷からの人命を救う研究を行ったり、「ヘビとヒトとの関わり」についての研究も手がけていたりします。本書はその研究員4名がそれぞれの得意分野を分担して執筆しています。

他に日本でよく話題に上るのは、クサリヘビ科マムシ亜科のマムシやハブではないでしょうか。この亜科最大の特徴は「ピット器官」と呼ばれる熱感知器官を備えている点です。一方、同じクサリヘビ科でも、もう一つのクサリヘビ亜科にはこの器官がありません。この両亜科を含むクサリヘビ科全体の特徴としては、全てが毒と長い毒牙を持っていることです。

超大型のヘビといえば、ニシキヘビ科(ユーラシア大陸、アフリカ大陸、オーストラリアに分布)とボア科(主にアメリカ大陸に分布)が有名です。ニシキヘビ科のアミメニシキヘビや、ボア科のオオアナコンダなどはどちらも全長が最大9メートル程度にも達します。ただし両科ともに1メートル程度の種もいるので全てが大型というわけではありません。またこの両科は毒を持ちません。

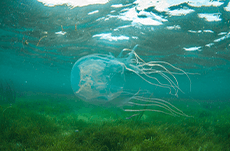

忘れてならないのがコブラ科です。キングコブラ(コブラ亜科)は首の後ろのフードを広げますが、これは少数派とのこと。また、ウミヘビ亜科もこのコブラ科です。ただし、ウミヘビ亜科の中でもオセアニアの乾燥地帯には陸棲種がいます。これは、ヘビの分類が「進化において分岐した時代」を重視するからです。

このように、ヘビは私たちがイメージするものよりもはるかに多様です。

さらに、胴体の脊椎には両脇に1本ずつ肋骨(あばら骨)が備わっています。これは、腹側で繋がっていないので可動域が広く取れます。こうして、まるで軟体動物のようにウネウネと動いたり、とぐろを巻いたりすることが可能になります(とぐろを巻かない種もいます)。また、表面の鱗は移動の際の抵抗を減らしたり、反対にグリップ力を高めたりといった動作の補助的な役割をしています。

このように、ヘビはその柔軟性により機動力に関しては他の追随を許しません。ただし、極めて単純思考的な生き物です。生物を相手にした際の選択肢は「餌(食える)かどうか」「敵かどうか」「繁殖の対象かどうか」の3つ。このどれにも該当しない場合は「無関心」となります。学習能力はそれなりにあり、場所などを覚えることは可能です。ヘビは、時に「狡猾」「ずる賢い」といった表現をされることがありますが、取り立ててそこまで賢いわけではなさそうです。

ハブやマムシ、ガラガラヘビなどのクサリヘビ科の毒はおおむね「出血毒」グループです。例えば、ニホンマムシの毒には筋肉細胞を壊す作用があり、壊れた筋細胞の成分が血液中に出てきます。これが腎臓の細い血管で詰まり、急性腎不全を引き起こす原因となります。また、血液中から血小板が減少し、体のさまざまなところで出血が起きます。一方で、同じクサリヘビ科のハブでは、急性腎不全はあまり起きないそうです。

コブラ科の毒は「神経毒」を含み、咬まれると麻痺を引き起こします。特に横隔膜に結合し呼吸ができなくなるケースもあるそうです。また、出血毒よりも吸収や拡散が早く、咬まれてから数時間で呼吸麻痺により死に至ることもあります。ちなみに、先ほどのニホンマムシにも、少量の神経毒が含まれているそうです。

これらに対する抗毒素は、研究・開発・製造がなされていますが、大量に作ることは容易ではありません。咬まれると死亡もしくは重症になることが想定され、かつ被害が多いものに限られて製造されています。WHO(世界保健機関)によると、世界で毎年約540万人が毒ヘビに咬まれ、うち180万人から270万人ほどが発症し、8万人から13万人ほどが命を落としています。さらに、40万人ほどが四肢の切断や腎不全などの障害を伴う状態になるとのこと。特にアフリカ、アジア、ラテンアメリカの農村部や山間部で被害に遭うことが多いようです。

ということで、ヘビは、恐怖の対象だけれどどこか神々しくて興味を惹く、不思議な存在といえます。本書では研究者たちが、その分類、生態、特徴、現状といったことについてわかりやすく解説します。研究者たちがヘビを見ているときの視線を感じ取れる本になっています。その視線の中にいるヘビはとてもストイックな生き様ですが、愛らしさも宿っています。ぜひ本書を開いて確認してみてください。ヘビの見え方が大きく変わる一冊です。

つまり、ヘビは人類に知恵をもたらした重要な存在かもしれません。このように、古くから人間と密接な関係のあるヘビですが、その生態などについては意外と知らないことが多いかもしれません。このヘビについて詳しく解説する本が『ヘビ学 毒・鱗・脱皮・動きの秘密』(ジャパン・スネークセンター著、小学館新書)です。

著者のジャパン・スネークセンター(JSC)は、一般財団法人「日本蛇族学研究所(通称:蛇研)」が管理・運営する日本で唯一の「ヘビ専門」の動物園・研究施設で、群馬県太田市にあります。1965年に開園以来、毒蛇咬傷の疫学調査や抗毒素(血清)の製造・研究を行う一方で、国内外の貴重な蛇を飼育・展示しています。そこにいる飼育員は「ヘビの研究者」たちです。生物学的研究のみならず、ヘビの咬傷からの人命を救う研究を行ったり、「ヘビとヒトとの関わり」についての研究も手がけていたりします。本書はその研究員4名がそれぞれの得意分野を分担して執筆しています。

かなり多彩で多様な生態

ヘビと一口にいってもその種類は多岐にわたり、全世界で約4100種が確認されています。南極大陸以外の各地に生息し、陸棲、樹上棲、地中棲、水棲とあらゆる場所で生息しています。特にナミヘビ科は2000種以上と最も多く、その代表格としてはナミヘビ亜科のアオダイショウがいます。ちなみに「亜科」とは「科」の下に設けられる分類単位です。他に日本でよく話題に上るのは、クサリヘビ科マムシ亜科のマムシやハブではないでしょうか。この亜科最大の特徴は「ピット器官」と呼ばれる熱感知器官を備えている点です。一方、同じクサリヘビ科でも、もう一つのクサリヘビ亜科にはこの器官がありません。この両亜科を含むクサリヘビ科全体の特徴としては、全てが毒と長い毒牙を持っていることです。

超大型のヘビといえば、ニシキヘビ科(ユーラシア大陸、アフリカ大陸、オーストラリアに分布)とボア科(主にアメリカ大陸に分布)が有名です。ニシキヘビ科のアミメニシキヘビや、ボア科のオオアナコンダなどはどちらも全長が最大9メートル程度にも達します。ただし両科ともに1メートル程度の種もいるので全てが大型というわけではありません。またこの両科は毒を持ちません。

忘れてならないのがコブラ科です。キングコブラ(コブラ亜科)は首の後ろのフードを広げますが、これは少数派とのこと。また、ウミヘビ亜科もこのコブラ科です。ただし、ウミヘビ亜科の中でもオセアニアの乾燥地帯には陸棲種がいます。これは、ヘビの分類が「進化において分岐した時代」を重視するからです。

このように、ヘビは私たちがイメージするものよりもはるかに多様です。

ヘビは身体中が関節の脊椎動物

繁殖に関しても卵生のものもいれば胎生のものもおり、何を好んで食べるかという点も、種によって大きな違いがあります。大きさを見れば、十数センチメートルから10メートルほどにまで成長するものもいます。また、その大きさに合わせて脊椎の数も異なります。人間の脊椎(背骨)は24個ですが、ヘビは少ない種類で約150個、多いものでは350個とたいへん多いのです。その全てが可動域を持ち、筋肉も細かく配置されています。さらに、胴体の脊椎には両脇に1本ずつ肋骨(あばら骨)が備わっています。これは、腹側で繋がっていないので可動域が広く取れます。こうして、まるで軟体動物のようにウネウネと動いたり、とぐろを巻いたりすることが可能になります(とぐろを巻かない種もいます)。また、表面の鱗は移動の際の抵抗を減らしたり、反対にグリップ力を高めたりといった動作の補助的な役割をしています。

このように、ヘビはその柔軟性により機動力に関しては他の追随を許しません。ただし、極めて単純思考的な生き物です。生物を相手にした際の選択肢は「餌(食える)かどうか」「敵かどうか」「繁殖の対象かどうか」の3つ。このどれにも該当しない場合は「無関心」となります。学習能力はそれなりにあり、場所などを覚えることは可能です。ヘビは、時に「狡猾」「ずる賢い」といった表現をされることがありますが、取り立ててそこまで賢いわけではなさそうです。

ヘビの毒は3つの作用が絡み合っている

ヘビの特徴として「毒」を思い浮かべる人は多いでしょう。ただし、実際に毒を持つヘビは全体の2割程度です。その毒の作用は大きく分けて「出血毒」「神経毒」「カルディオトキシン(別名「心臓毒」「循環障害毒」)」の3グループがあります。また、この3つに当てはまらないものもあります。さらにあくまでおおまかな分類なので、実際には複合的な病態となることが多いそうです。ハブやマムシ、ガラガラヘビなどのクサリヘビ科の毒はおおむね「出血毒」グループです。例えば、ニホンマムシの毒には筋肉細胞を壊す作用があり、壊れた筋細胞の成分が血液中に出てきます。これが腎臓の細い血管で詰まり、急性腎不全を引き起こす原因となります。また、血液中から血小板が減少し、体のさまざまなところで出血が起きます。一方で、同じクサリヘビ科のハブでは、急性腎不全はあまり起きないそうです。

コブラ科の毒は「神経毒」を含み、咬まれると麻痺を引き起こします。特に横隔膜に結合し呼吸ができなくなるケースもあるそうです。また、出血毒よりも吸収や拡散が早く、咬まれてから数時間で呼吸麻痺により死に至ることもあります。ちなみに、先ほどのニホンマムシにも、少量の神経毒が含まれているそうです。

これらに対する抗毒素は、研究・開発・製造がなされていますが、大量に作ることは容易ではありません。咬まれると死亡もしくは重症になることが想定され、かつ被害が多いものに限られて製造されています。WHO(世界保健機関)によると、世界で毎年約540万人が毒ヘビに咬まれ、うち180万人から270万人ほどが発症し、8万人から13万人ほどが命を落としています。さらに、40万人ほどが四肢の切断や腎不全などの障害を伴う状態になるとのこと。特にアフリカ、アジア、ラテンアメリカの農村部や山間部で被害に遭うことが多いようです。

ヘビは怖いけれど神秘的で少し愛らしい

毒やその大きさや動きに焦点を当てれば、ヘビは恐怖の対象です。一方でその神秘性から、ヘビは人間の想像力を刺激してきました。はじめに示した聖書以外でも、インドではコブラをモデルとする「ナーガ」と呼ばれる蛇神が水や豊穣、宇宙の秩序を象徴する存在として信仰されています。神話や歴史ではヘビが重要な役回りとして登場します。日本の一部地域では、ヘビは豊かさの象徴として崇められ、家の守り神として大切にされ、抜け殻は「縁起の良いもの」とされてきました。ということで、ヘビは、恐怖の対象だけれどどこか神々しくて興味を惹く、不思議な存在といえます。本書では研究者たちが、その分類、生態、特徴、現状といったことについてわかりやすく解説します。研究者たちがヘビを見ているときの視線を感じ取れる本になっています。その視線の中にいるヘビはとてもストイックな生き様ですが、愛らしさも宿っています。ぜひ本書を開いて確認してみてください。ヘビの見え方が大きく変わる一冊です。

<参考文献>

『ヘビ学 毒・鱗・脱皮・動きの秘密』(ジャパン・スネークセンター著、小学館)

https://www.shogakukan.co.jp/books/09825481

<参考サイト>

ジャパン・スネークセンターのX(旧Twitter)

https://x.com/Hebiken_JSC

『ヘビ学 毒・鱗・脱皮・動きの秘密』(ジャパン・スネークセンター著、小学館)

https://www.shogakukan.co.jp/books/09825481

<参考サイト>

ジャパン・スネークセンターのX(旧Twitter)

https://x.com/Hebiken_JSC

~最後までコラムを読んでくれた方へ~

より深い大人の教養が身に付く 『テンミニッツTV』 をオススメします。

明日すぐには使えないかもしれないけど、10年後も役に立つ“大人の教養”を 5,600本以上。

『テンミニッツ・アカデミー』 で人気の教養講義をご紹介します。

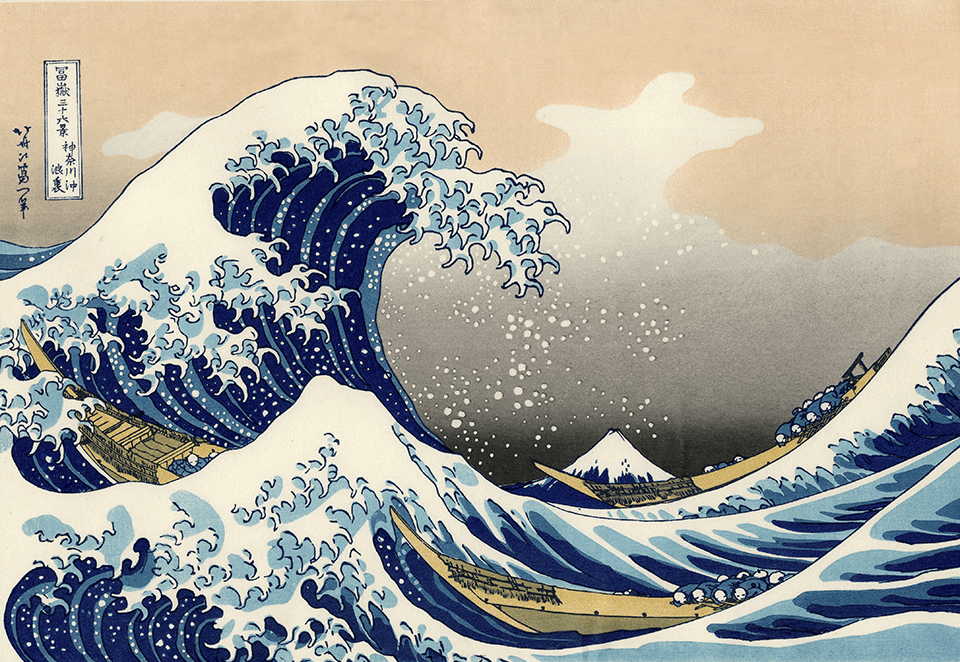

葛飾北斎と応為…画狂の親娘はいかに傑作へと進化したか

葛飾北斎と応為~その生涯と作品(1)北斎の画狂人生と名作への進化

浮世絵を中心に日本画においてさまざまな絵画表現の礎を築いた葛飾北斎。『富嶽三十六景』の「神奈川沖浪裏」が特に有名だが、それを描いた70代に至るまでの変遷が実に興味深い。北斎とその娘・応為の作品そして彼らの生涯を深...

収録日:2025/10/29

追加日:2025/12/05

熟睡できる習慣や環境は?西野精治先生に学ぶ眠りの本質

編集部ラジオ2025(30)西野精治先生に学ぶ「熟睡の習慣」

テンミニッツ・アカデミーで、様々な角度から「睡眠」についてお話しいただいている西野精治先生(スタンフォード大学医学部精神科教授)に「熟睡できる環境・習慣とは」というテーマで具体的な方法論をお話しいただいた講義を...

収録日:2025/10/17

追加日:2025/12/11

熟睡のために――自分にあった「理想的睡眠」の見つけ方

熟睡できる環境・習慣とは(1)熟睡のための条件と認知行動療法

「熟睡とは健康な睡眠」だと西野氏はいうが、健康な睡眠のためには具体的にどうすればいいのか。睡眠とは壊れやすいもので、睡眠に影響を与える環境要因、内面的要因、身体的要因など、さまざまな要因を取り除いていくことが大...

収録日:2025/03/05

追加日:2025/11/23

平和の実現を哲学的に追求する…どんな平和でもいいのか?

平和の追求~哲学者たちの構想(1)強力な世界政府?ホッブズの思想

平和は、いかにすれば実現できるのか――古今東西さまざまに議論されてきた。リアリズム、強力な世界政府、国家連合・連邦制、国連主義……。さまざまな構想が生み出されてきたが、ここで考えなければならないのは「平和」だけで良...

収録日:2025/08/02

追加日:2025/12/08

スケジュール管理で重要な「クリティカル・パス法」とは

プロジェクトマネジメントの基本(4)スケジュール・マネジメント

スケジュール管理はプロジェクトマネジメント(PM)に強く要請される要素である。プロジェクトの有期性を保全するためには、スケジュールをどう分析するのか。また、一つのプロジェクトの所要期間はどう割り出され、どんな技法...

収録日:2025/09/10

追加日:2025/12/11