テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義

「はしり」「さかり」「なごり」もの…日本の旬は3つある!

店頭に山盛りに積まれた野菜やフルーツ、「今が旬」とシールが貼られた魚など、スーパーに行ってその品揃えを見さえすれば旬の食べ物がひと目でわかるほど、日本の食は「旬」に敏感です。

実はこの「旬」、さらに深く3つにわかれているのをご存知でしょうか?

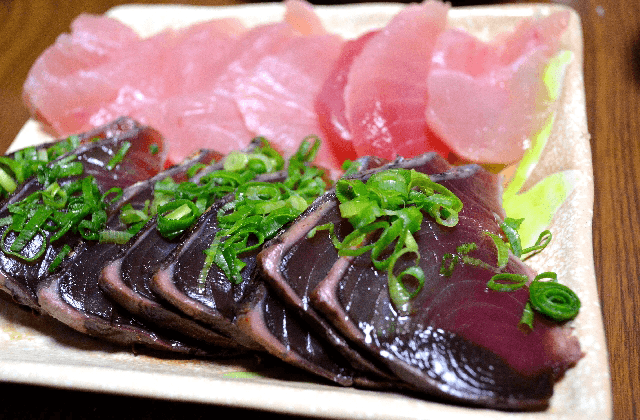

まず「はしりもの」とは、その季節にはじめて収穫され、市場に出回りはじめたもののこと。日本には初物は縁起がいいという考え方や、新しいものを先取りすることを粋とする文化があり、それは「初カツオ」や「鮎漁解禁日」「新茶」などの「はしりもの」に象徴されています。

味に関しては、みずみずしさや青くさい味わいを楽しむ野菜もありますが、おおむね未熟で安定していないもの。それに反して値段は初物の希少価値から高めになりますが、それでも食べたい、というのが「はしりもの」の魅力です。

次に「さかりもの」。これはたいていの人が「旬」として意識している、季節の食べ物の一番美味しい盛りのこと。スーパーの売り場で一番目立つところにどっさりと積まれているものが、まさにこの「さかりもの」です。今はハウス栽培などで一年中食べられる野菜もたくさんありますが、たとえばトマトの夏の盛りの完熟した甘みは、この季節を逃すとなかなか味わうことができません。

収穫量も安定し、値段の変動も少なく安くなり、栄養価も一番高い時期。「さかりもの」を、進んで食卓に並べたいものです。

そして、一番聞き慣れない「なごりもの」とは、その旬の終わりかけの食材のこと。野菜なら水分が減り硬くなってくるものもありますが、コクや深みを感じる味わいを楽しめるものも。なごりの柿は酸味や渋味がほぼ抜け円熟した味になり、フグはなごりの3月に白子が一番大きくなるため、食通の間では「なごりふぐ」を楽しみにしている人もいるほど。

「なごりもの」は、「来年もまた美味しく食べられますように」という願いを込めて名残り惜しみながら食べるという、日本人の食べ物への感謝の心をあらわしています。

たとえば冬の「さかりもの」の大根と鰤を合わせたぶり大根。秋の「はしりもの」の松茸と、夏の「なごりもの」の鱧を合わせた京料理。これからの季節なら、旬のワカメと筍を合わせた「若竹煮」もおすすめです。

相性の良い旬の食べ物同士を出会わせることで、風味を引き立て合ったり、より季節感を高めたりと、日本の食文化の奥深さを「であいもの」が教えてくれます。

四季があるからこそ、発展し受け継がれてきたのが、日本の食文化なのですね。

献立選びに迷ったときは、「はしりもの」「さかりもの」「なごりもの」の3つの旬を意識して、あなたなりの「であいもの」で料理を作ってみるのはいかがでしょうか。季節から献立を組み立てていくおもしろさに、開眼するかもしれません。

実はこの「旬」、さらに深く3つにわかれているのをご存知でしょうか?

3つの旬を知って、美味しい季節をいただこう

日本の「旬」には、収穫の時期を追って分類した「はしりもの」「さかりもの」「なごりもの」の、3つの味があります。世界中で、ここまで旬の味を細分化しているのは、日本くらいだといいます。まず「はしりもの」とは、その季節にはじめて収穫され、市場に出回りはじめたもののこと。日本には初物は縁起がいいという考え方や、新しいものを先取りすることを粋とする文化があり、それは「初カツオ」や「鮎漁解禁日」「新茶」などの「はしりもの」に象徴されています。

味に関しては、みずみずしさや青くさい味わいを楽しむ野菜もありますが、おおむね未熟で安定していないもの。それに反して値段は初物の希少価値から高めになりますが、それでも食べたい、というのが「はしりもの」の魅力です。

次に「さかりもの」。これはたいていの人が「旬」として意識している、季節の食べ物の一番美味しい盛りのこと。スーパーの売り場で一番目立つところにどっさりと積まれているものが、まさにこの「さかりもの」です。今はハウス栽培などで一年中食べられる野菜もたくさんありますが、たとえばトマトの夏の盛りの完熟した甘みは、この季節を逃すとなかなか味わうことができません。

収穫量も安定し、値段の変動も少なく安くなり、栄養価も一番高い時期。「さかりもの」を、進んで食卓に並べたいものです。

そして、一番聞き慣れない「なごりもの」とは、その旬の終わりかけの食材のこと。野菜なら水分が減り硬くなってくるものもありますが、コクや深みを感じる味わいを楽しめるものも。なごりの柿は酸味や渋味がほぼ抜け円熟した味になり、フグはなごりの3月に白子が一番大きくなるため、食通の間では「なごりふぐ」を楽しみにしている人もいるほど。

「なごりもの」は、「来年もまた美味しく食べられますように」という願いを込めて名残り惜しみながら食べるという、日本人の食べ物への感謝の心をあらわしています。

食卓で旬が出会う、「であいもの」

日本には、このような旬の食べ物同士を合わせた「であいもの」という食文化もあります。たとえば冬の「さかりもの」の大根と鰤を合わせたぶり大根。秋の「はしりもの」の松茸と、夏の「なごりもの」の鱧を合わせた京料理。これからの季節なら、旬のワカメと筍を合わせた「若竹煮」もおすすめです。

相性の良い旬の食べ物同士を出会わせることで、風味を引き立て合ったり、より季節感を高めたりと、日本の食文化の奥深さを「であいもの」が教えてくれます。

四季があるからこそ、発展し受け継がれてきたのが、日本の食文化なのですね。

献立選びに迷ったときは、「はしりもの」「さかりもの」「なごりもの」の3つの旬を意識して、あなたなりの「であいもの」で料理を作ってみるのはいかがでしょうか。季節から献立を組み立てていくおもしろさに、開眼するかもしれません。

人気の講義ランキングTOP20

2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る

テンミニッツ・アカデミー編集部