社会人向け教養サービス 『テンミニッツTV』 が、巷の様々な豆知識や真実を無料でお届けしているコラムコーナーです。

薩長同盟を結んだ「薩摩藩」と「長州藩」はどう違う?

「薩長同盟」を結び、日本の近代への道を切り拓いた薩摩藩と長州藩。セットで語られることも多い薩長ですが、片や開国しつつ幕政改革推進を主張、片やあくまでも攘夷を旨とする急進的反幕派が藩を動かします。この水と油のような2藩の違いについて、歴史学者・山内昌之氏が語ります。

利用できるパイプがないことを逆手にとって、長州藩は生産力、流通力、情報力といった力を蓄積していきます。明倫館、松下村塾といった私塾に代表される教育力もめざましいものがあり、桂小五郎、吉田松陰、伊藤博文など多くの優れた人材を輩出したのはご存じの通りです。持たざる藩は、こうした無形の力を育てていったのです。

山内氏はこれを、「今年は討幕の兵を挙げる年ではないか」「まだである」という意味だとしたうえで、だから長州は情勢を見て、今だと思えばいつでも討幕に舵を切っていくことのできる準備が平時から整っていたのだといいます。

日本の近代を切り拓くのに功績のあった薩長2つの藩のあり方が、こうも対照的であったとは実に興味深いことです。

幕府とのつながりを大いに利用した薩摩藩

山内氏は、「薩長2つの藩の決定的な違いは、幕府に深いつながりがあるかないかだ」と言います。薩摩藩島津家の歴史は、鎌倉幕府を開いた源頼朝までさかのぼります。島津家の祖とされる島津忠久は、母系で源頼朝の血をひく名門中の名門。関が原の戦いでは西軍の豊臣側につきましたが、当主の島津義久が徳川幕府に対して見事な進退のかけひきと外交力を見せ、結果として藩は本領安堵。減封処分を受けずに済みました。名門の血に甘んじることなく、自らが持つ優れた能力で天下分け目の合戦で生じた困難を乗り切ったのです。大奥に2人の姫を輿入れさせた島津家の戦略

島津家は名門の血に甘んじなかったどころか、その強みをあますことなく活用し、幕府の屋台骨とも言える大奥に、茂姫、篤姫2人の姫を輿入れさせました。この大奥と島津家の関係について、山内氏は非常に興味深い推論を立てています。すなわち、大奥の女性たちが使う予算は莫大なものであり、彼女たちの贅沢三昧が幕府の財政赤字を増やしていったとも言えるほどでした。藩から姫を大奥に送りこみ、その実権を握ることで贅沢三昧、奢侈に拍車をかけて財政をくずし、いわば内側から幕府を揺るがせていったというのです。史実で証明されているわけではありませんが、こうした推論が成り立つほど、島津家は幕政に対して大きな影響力を及ぼしていたのでした。持たざる藩の強みは、「つながりがないから義理もない」

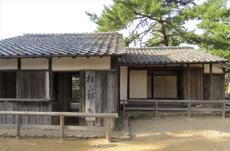

一方、島津家が大いに利用した縁戚関係を持っていなかったのが長州藩毛利家です。幕府とのパイプがないため、関が原の戦いで豊臣方についた長州藩はそれ以降、大幅に石高を減らされてしまいました。しかし、この何のつながりもコネもないことが結果的に長州藩にはうまく作用した、と山内氏は言います。なぜならば、幕府につながりがないということは義理立ての必要もないということになるからです。島津家のように名門で幕府に強い影響力を持っていないがために、逆に幕府に協力する義理もなく、莫大な拠出金の必要もなかったというわけです。利用できるパイプがないことを逆手にとって、長州藩は生産力、流通力、情報力といった力を蓄積していきます。明倫館、松下村塾といった私塾に代表される教育力もめざましいものがあり、桂小五郎、吉田松陰、伊藤博文など多くの優れた人材を輩出したのはご存じの通りです。持たざる藩は、こうした無形の力を育てていったのです。

急進思想を育んでいった長州藩

このように幕府と貸し借りの関係を持つことのなかった長州藩が、急進的、ラジカルな討幕の思想を育んでいったのは当然の成り行きといえるでしょう。藩では毎年、新年を迎える際に藩主と筆頭家老の二人だけである問答をかわしていたという言い伝えがあります。それは家老が「今年はまだその年ではありませぬか」と問うと、藩主が「まだその年にあらず」と答えるというものでした。山内氏はこれを、「今年は討幕の兵を挙げる年ではないか」「まだである」という意味だとしたうえで、だから長州は情勢を見て、今だと思えばいつでも討幕に舵を切っていくことのできる準備が平時から整っていたのだといいます。

日本の近代を切り拓くのに功績のあった薩長2つの藩のあり方が、こうも対照的であったとは実に興味深いことです。

~最後までコラムを読んでくれた方へ~

「学ぶことが楽しい」方には 『テンミニッツTV』 がオススメです。

明日すぐには使えないかもしれないけど、10年後も役に立つ“大人の教養”を 5,600本以上。

『テンミニッツTV』 で人気の教養講義をご紹介します。

青春期は脳のお試し期間!?社会的ニッチェと信頼の形成へ

今どきの若者たちのからだ、心、社会(2)思春期の成長、青春の脳

思春期にからだが急激に成長することを「思春期のスパート」と呼ぶ。先行して大きくなった脳にからだを追いつかせるための戦略である。脳はそれ以上大きくならないが、脳内の配線が変化する。そうした青春期の脳の実態を知るた...

収録日:2024/11/27

追加日:2025/07/12

アベノマスク、ワクチン調達の決算は?驚きの会計検査結果

会計検査から見えてくる日本政治の実態(1)コロナ禍の会計検査

日本の財政をくまなく検査し、その収入と支出を把握する会計検査院。日本のメディア報道などでは、予算の決定や補助金などの政策決定については詳しく報じられるが、それがどのように実際に使われたかは、ほとんど言及がない。...

収録日:2025/04/14

追加日:2025/07/11

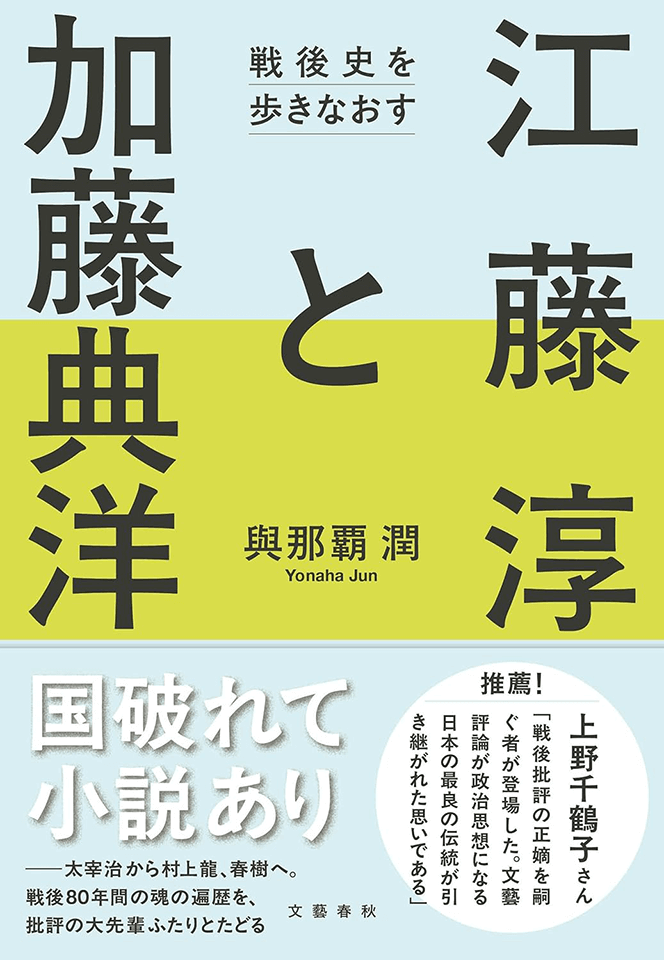

正岡子規と高浜虚子の論争、その軍配と江藤淳暦年のテーマ

AI時代に甦る文芸評論~江藤淳と加藤典洋(3)正岡子規と高浜虚子の「リアリズム」

正岡子規の死後、高浜虚子が回想で述べた師・子規との論争。そこに「リアリズムとは何か」のヒントが隠されていると江藤淳氏は言う。子規と虚子、それぞれの「リアル」とは何か、そしてどちらが本当の「リアル」なのか。近代小...

収録日:2025/04/10

追加日:2025/07/09

AI時代の「真のリアル」は文芸評論の練達の手法にあり!

編集部ラジオ2025(14)なぜAI時代に文芸評論が甦るのか

どんどんと進む社会のAI化。この大激流のなかで、人間の仕事や暮らしの姿もどんどん変わっていっています。では、AI時代に「人間がやるべきこと」とはいったい、何なのでしょうか? さらにAIが、驚くほど便利に何でも教えてく...

収録日:2025/05/28

追加日:2025/07/10

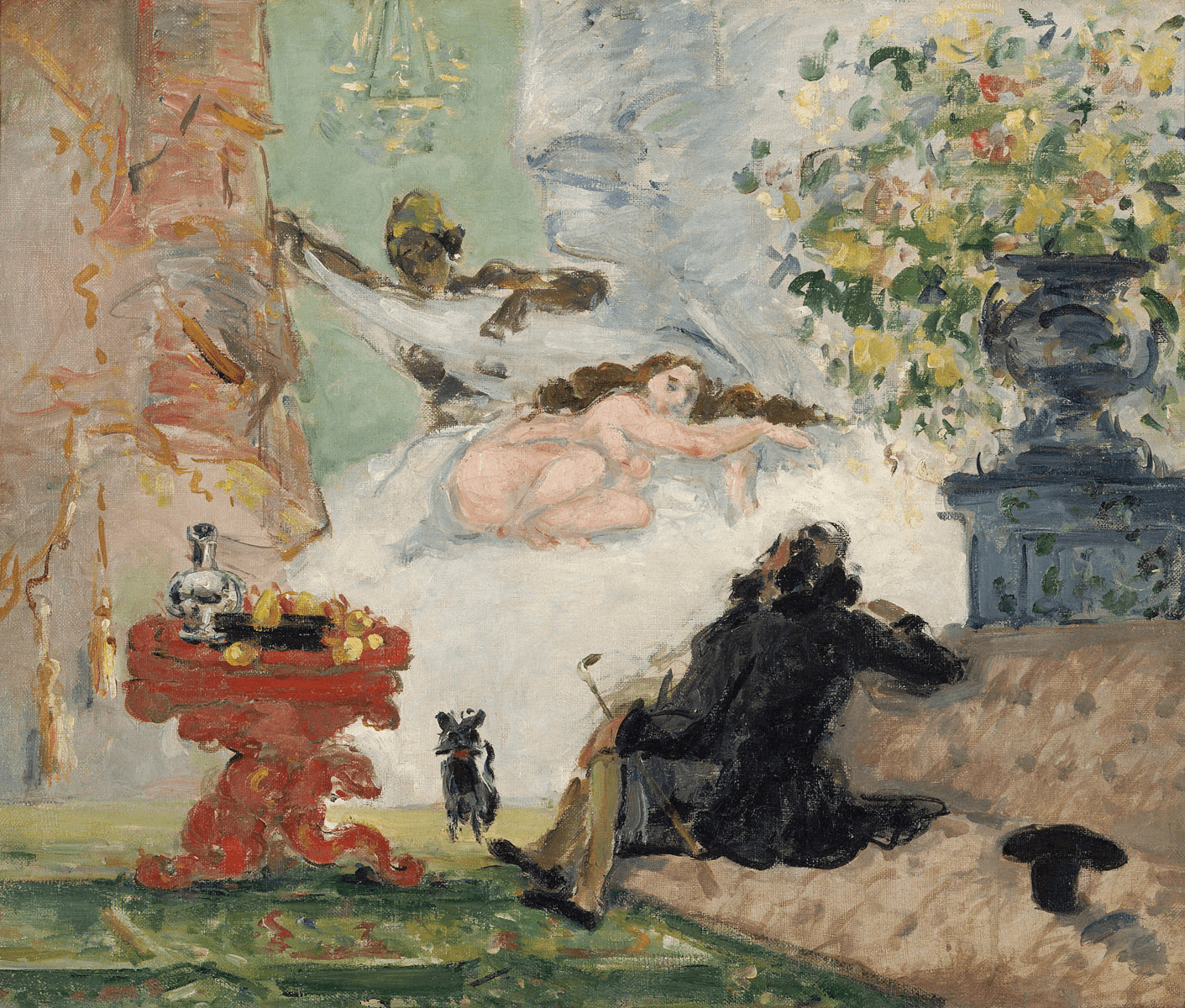

マネへの強烈なライバル意識…セザンヌ作品にみる現代性

作風と評論からみた印象派の画期性と発展(1)セザンヌの個性と現代性

印象派の最長老として多くの画家に影響を与えたピサロ。その影響を多分に受けてきた画家の中でも最大の1人がセザンヌだが、その才覚は第1回の印象派展から発揮されていた。画面構成や現代性による解釈から、セザンヌ作品の特徴...

収録日:2023/12/28

追加日:2025/07/10