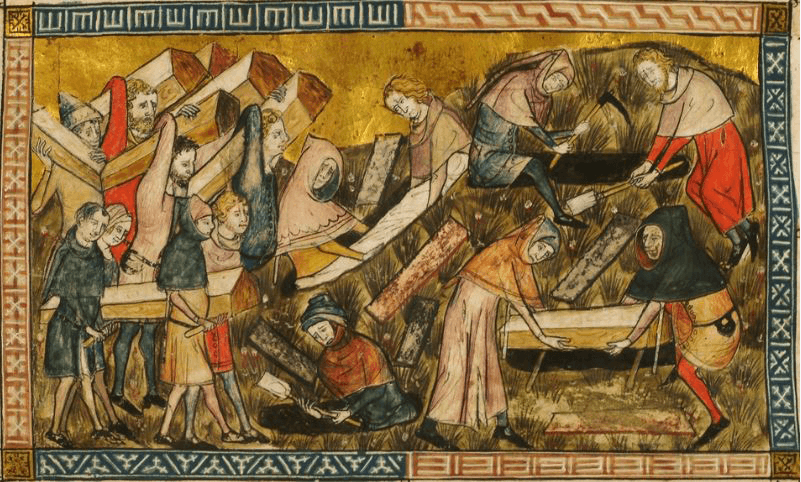

●14世紀のペストの流行は大きな被害をもたらした

次に、人類の過去の経験を振り返ってみましょう。まず、14世紀にヨーロッパを中心に地球上で猛威を振るったペストについてお話しします。次に、100年ほど前に4000万人の死亡者を出したスペイン風邪の経験を振り返ってみたいと思います。

ペストに関しては、実は中世の時代に世界各地で大小の流行が起こっていましたが、14世紀にヨーロッパで起きた大流行が重大な影響を及ぼしたとして、研究上注目されているのです。感染がそこまで拡大した理由に関しては諸説ありますが、農業革命が大きな影響を及ぼしたといわれています。11世紀頃から水車が用いられるようになったことで生産性が上昇し、食糧の大幅な増産に成功しました。この結果、今のイギリス、フランス、ドイツなどの地域で人口が急激に増大しました。ところが、人口が増加し過ぎることで、食糧不足となりました。14世紀の中頃に異常低温と長雨の時期があったようで、この時に大変な食糧危機に陥りました。人々が飢饉で非常に弱っているところにペストによる更なる打撃が加えられたのです。

これを後押ししたのは、生産性向上に伴う都市化の進展だそうです。都市人口が非常に増加したため、ゴミが道路に投棄され、放置されるようになりました。また、排せつ物や肉の解体屑などが、強烈な悪臭を放つようになりました。これらは、ペストを媒介するネズミの絶好の繁殖場になるのです。加えて、農業革命が起きたため開墾ブームとなり、森林が急速に農地に転用されました。そのため、ネズミの天敵であった、ワシやタカ、キツネやオオカミといった肉食獣の数が減りました。そのため、ネズミが大発生したのです。このような条件が残念ながら重なって、ペストの感染が拡大する下地となったといわれています。

ペストの流行は数十年間断続的に続きましたが、特に14世紀の中頃に猛威をふるい、当時ヨーロッパの人口の3分の1ほどが死に絶えたといわれています。ペストには腺ペスト、皮膚ペスト、肺ペストなどの種類がありますが、この時代に蔓延したのは腺ペストです。これに感染すると、皮膚が壊死して、皮下出血で黒く見えるので、「黒死病」と呼ばれました。

●ペストによる社会構造の大規模な転換

この結果、非常に大規模な社会構造の変化が起きました。まず、感染拡大がひどかった農村部で農民が大量に死亡し...