社会人向け教養サービス 『テンミニッツTV』 が、巷の様々な豆知識や真実を無料でお届けしているコラムコーナーです。

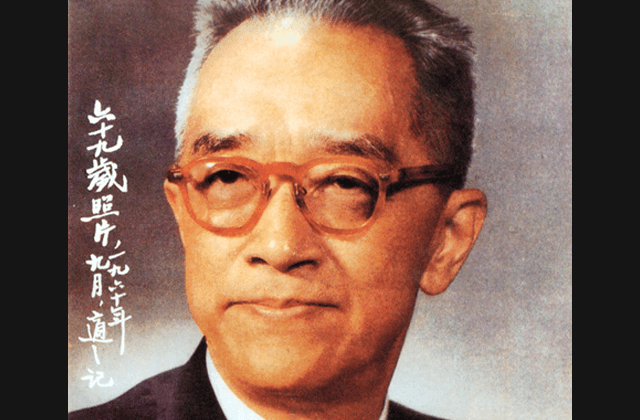

福沢諭吉と対比される中国の思想家・胡適とは?

明治維新後、日本人の意識を一新させたのは福沢諭吉による『学問のすすめ』。1872(明治5)年から1876(明治9)年にかけて出版されたシリーズは合計300万部以上売れ、国民の10人に1人が買った勘定になるといいます。

そこに書かれていたのは、儒教思想に縛られていた前近代から脱出して、広い世界に目を向けようということ。西洋では日本人の知らない価値観が主流をなし、それによる主義思想が展開されているということでした。一言でいえば「啓蒙」。西洋と東アジアが遭遇したときの啓蒙家として、日本の福沢諭吉に対比されるのが、中国の胡適 (こてき)です。二人の共通性と違いについて、東京大学東洋文化研究所副所長の中島隆博氏が紹介しています。

それぞれ時代は異なるものの、長く封建思想に押さえつけられてきた母国に最も必要なのは、西洋が宗教戦争や革命を機に築き上げてきた「啓蒙思想」による「理性」だと二人は考えました。しかし、長らくキリスト教を背景としてきたヨーロッパの思想では、内面を持つ個人の「内面のあり方」が非常に尊重されます。

「キリスト教に相当するような蓄積が東アジアにはない」ということに二人は気づき、ともに「軽い啓蒙」(ライトなエンライトメント)へと向かっていきます。

もともと「神のいない」中国にとって、この思想はとても好都合でした。胡適は恩師デューイを中国に招聘し、デューイも五・四運動真っ只中の中国を気に入り、2年間の滞在でプラグマティズムを講義します。

福沢諭吉がプラグマティズムに接近した形跡はありませんが、彼の持つ哲学がある種「プラグマティック」であることは、丸山眞男にも指摘されています。二人が目指した軽い啓蒙と「人間が行為して、なしたもの」という原意を持つプラグマティズムは、非常に密接だと中島氏は解説します。

実際にダーウィンが述べたのは「物事が変化して別の形をとるのに、決まった目的はない」ということでした。言い換えれば「目的のない変化」ですから、強い因果律の設定は必要ない、とデューイは受け取りました。それゆえ彼の思想は「この世界は偶然性に開かれていて、さまざまな変化の可能性がある」「特に人間の行為や行動は、そうした変化にふさわしい」と発展していきます。

胡適はその後、第一次世界大戦の徹底的な破壊を目の当たりにして、西洋の科学技術文明に限界を感じます。そして、キリスト教に代わる精神的支柱として、封建思想の象徴であった儒教を見直すようになるのです。アメリカ留学、辛亥革命、日中戦争、国共内戦、アメリカ亡命と席の温まる暇のなかった思想家、胡適。その生涯は偶然性と変化の連続でした。

そこに書かれていたのは、儒教思想に縛られていた前近代から脱出して、広い世界に目を向けようということ。西洋では日本人の知らない価値観が主流をなし、それによる主義思想が展開されているということでした。一言でいえば「啓蒙」。西洋と東アジアが遭遇したときの啓蒙家として、日本の福沢諭吉に対比されるのが、中国の胡適 (こてき)です。二人の共通性と違いについて、東京大学東洋文化研究所副所長の中島隆博氏が紹介しています。

激震の時代の後の国民精神形成のために

福沢諭吉が生涯を捧げたのは、明治維新後の廃藩置県で初めて生まれた「日本人」の国民精神を形成することでした。そして胡適もまた辛亥革命後の中国において、新しい中国人精神を模索するため、白話(口語体)運動などに取り組み、北京大学で教鞭をとって、「五・四運動」のオピニオンリーダーとなりました。それぞれ時代は異なるものの、長く封建思想に押さえつけられてきた母国に最も必要なのは、西洋が宗教戦争や革命を機に築き上げてきた「啓蒙思想」による「理性」だと二人は考えました。しかし、長らくキリスト教を背景としてきたヨーロッパの思想では、内面を持つ個人の「内面のあり方」が非常に尊重されます。

「キリスト教に相当するような蓄積が東アジアにはない」ということに二人は気づき、ともに「軽い啓蒙」(ライトなエンライトメント)へと向かっていきます。

「神のいない」東アジアを啓蒙したプラグマティズム

胡適は辛亥革命の起こる前年から8年間アメリカに留学し、最初は農業、次にジョン・デューイのプラグマティズムを学んでいます。1910年代にあって最も進歩的で民衆に近いとされた彼の思想は、ヘーゲルの影響を受けながらも、より人間的な経験と反省の世界に引き戻すもの。ドイツ観念論が神に向かったのに対し、「神なしでも、この世界は語ることができる」とするものでした。もともと「神のいない」中国にとって、この思想はとても好都合でした。胡適は恩師デューイを中国に招聘し、デューイも五・四運動真っ只中の中国を気に入り、2年間の滞在でプラグマティズムを講義します。

福沢諭吉がプラグマティズムに接近した形跡はありませんが、彼の持つ哲学がある種「プラグマティック」であることは、丸山眞男にも指摘されています。二人が目指した軽い啓蒙と「人間が行為して、なしたもの」という原意を持つプラグマティズムは、非常に密接だと中島氏は解説します。

「偶然性と変化の連続」の思想家と実践者

デューイのプラグマティズムは、ダーウィンの「進化論」に深く影響されたものでした。進化論といえば「適者生存」の法則から、「人間が進化や進歩の頂点にいる」ことの証明と受け取っている人も多いのですが、これは全くの誤解で、進化と進歩の混同でもあります。実際にダーウィンが述べたのは「物事が変化して別の形をとるのに、決まった目的はない」ということでした。言い換えれば「目的のない変化」ですから、強い因果律の設定は必要ない、とデューイは受け取りました。それゆえ彼の思想は「この世界は偶然性に開かれていて、さまざまな変化の可能性がある」「特に人間の行為や行動は、そうした変化にふさわしい」と発展していきます。

胡適はその後、第一次世界大戦の徹底的な破壊を目の当たりにして、西洋の科学技術文明に限界を感じます。そして、キリスト教に代わる精神的支柱として、封建思想の象徴であった儒教を見直すようになるのです。アメリカ留学、辛亥革命、日中戦争、国共内戦、アメリカ亡命と席の温まる暇のなかった思想家、胡適。その生涯は偶然性と変化の連続でした。

~最後までコラムを読んでくれた方へ~

“社会人学習”できていますか? 『テンミニッツTV』 なら手軽に始められます。

明日すぐには使えないかもしれないけど、10年後も役に立つ“大人の教養”を 5,600本以上。

『テンミニッツTV』 で人気の教養講義をご紹介します。

グリーンランドに米国の軍事拠点…北極圏の地政学的意味

地政学入門 ヨーロッパ編(10)グリーンランドと北極海

北極圏に位置する世界最大の島グリーンランド。ここはデンマークの領土なのだが、アメリカの軍事拠点でもあり、アメリカ、カナダとヨーロッパ、ロシアの間という地政学的にも重要な位置にある。また、気候変動によってその軍事...

収録日:2025/02/28

追加日:2025/07/07

陀羅尼品…あらゆるものが暗号であり、メタファーである

おもしろき『法華経』の世界(6)「陀羅尼品」とエニグマ

『法華経』下巻の「陀羅尼品」を読めば、それが真言宗の真言(=マントラ)と同様の構造を持っていることが分かる。天台教学における「諸法実相」や「本覚思想」という形而上学も、華厳経の「重々帝網」という次元世界も、全て...

収録日:2025/01/27

追加日:2025/07/06

なぜ思春期は大事なのか?コホート研究10年の成果に迫る

今どきの若者たちのからだ、心、社会(1)ライフヒストリーからみた思春期

なぜ思春期に注目するのか。この十年来、10歳だった子どもたちのその後を10年追跡する「コホート研究」を行っている長谷川氏。離乳後の子どもが性成熟しておとなになるための準備期間にあたるこの時期が、ヒトという生物のライ...

収録日:2024/11/27

追加日:2025/07/05

信用創造・預金創造とは?社会でお金が流通する仕組み

お金の回し方…日本の死蔵マネー活用法(1)銀行がお金を生む仕組み

日本経済が低迷する原因は何か。大きなポイントとして「お金が回っておらず、死蔵されてしまっていること」が挙げられる。そもそも、お金が市中にどのように流通し、どのような役割を果たしていくのかを理解しなければ、経済を...

収録日:2024/12/04

追加日:2025/02/22

昼寝が認知症予防に!?脳のグリンパティック・システムとは

睡眠と健康~その驚きの影響(3)グリンパティック・システムと脳の健康脳

近年の研究では睡眠に「脳の老廃物を除去する」働きがあることが分かってきた。脳に老廃物が溜まると、それが脳の神経組織に障害を与え、認知症(アルツハイマー)を発症するのだという。今回は、そうした「グリンパティック・...

収録日:2025/03/05

追加日:2025/06/19